メタバースから生まれる新たな自由と可能性を、3Dアバターを通して体感する

生活者インターフェース市場フォーラム2022

CLIENT

株式会社博報堂

OVERVIEW

来場者が、メタバースをリアルに捉え、自分ごと化する機会にする。

5GやIoTといったテクノロジーの進化によって、全てのモノがつながり、生活の新たなインターフェースになろうとしている昨今。博報堂が得意先やパートナーに向けて、新たに提供していく価値を示す「生活者インターフェース市場フォーラム」は2019年にスタートした。コロナ禍の影響でオンラインでの開催が続いたが、4回目となる2022年は「解き放たれる生活者〜メタバースで生まれる新たな自由と可能性〜」をテーマに、オンラインとリアルのハイブリッドで開催することになった。

メタバースは次世代のインターフェースの代表であり、メタバースによって生活のインターフェースは拡張している。誰もが言葉としては認知しているその概念を、得意先にリアリティを持って実感してもらうための演出を、企画段階から実装まで担当した。最終的に、メタバースの可能性を身体で感じるUXとUIを細かく作り込み、イベント全体を“体験装置”とする大規模なクリエイティブを完成させ、 デジタルを手法として活用したリアルな施策へと落とし込んだ。

CREATIVE

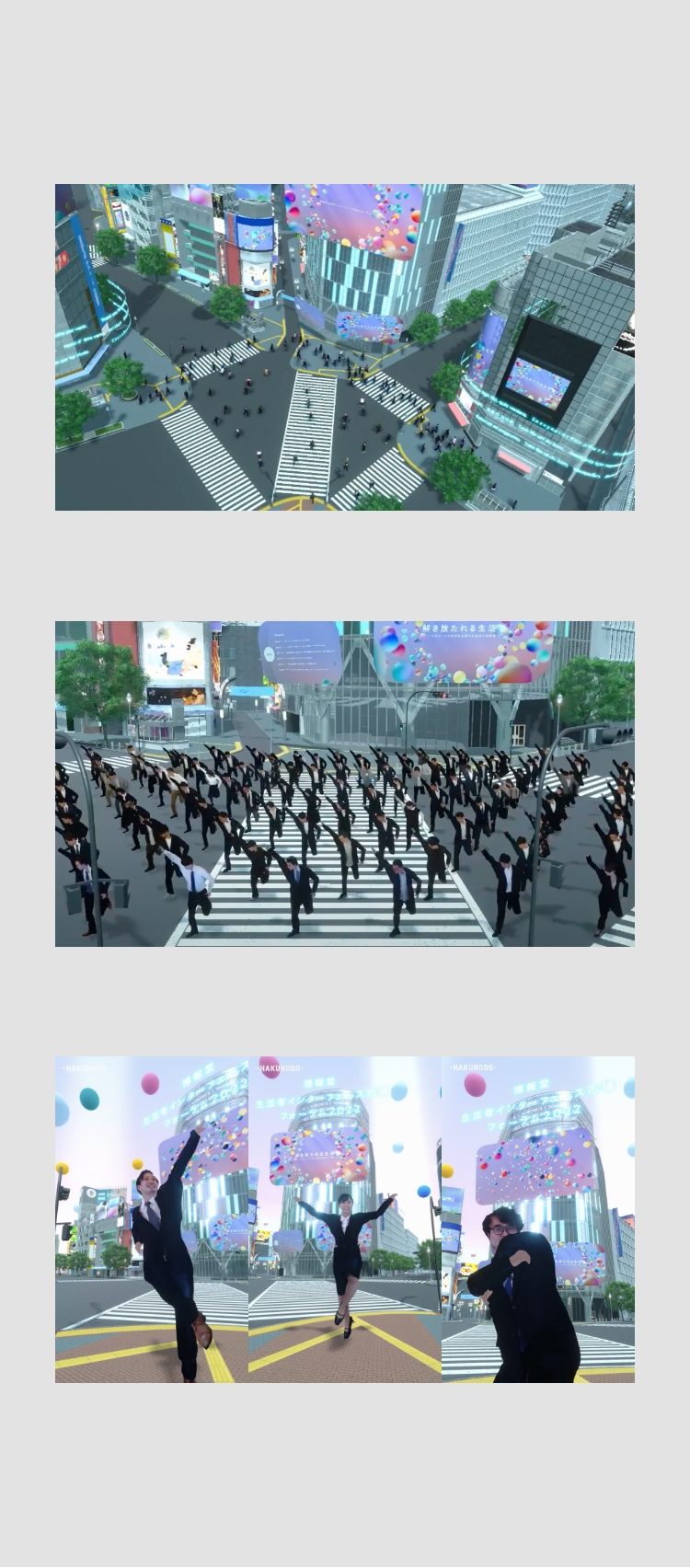

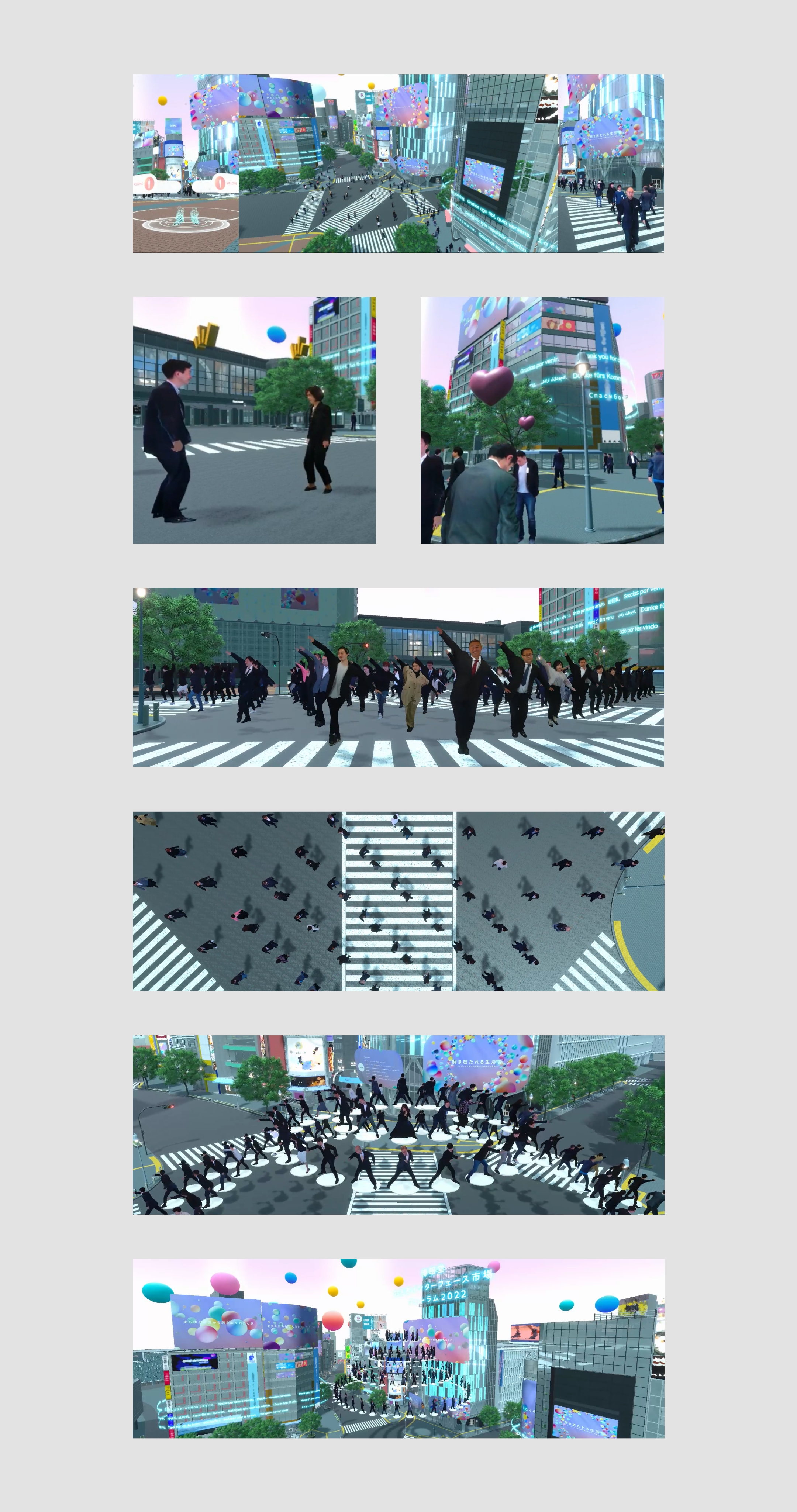

キレのあるダンスを踊る3Dアバターが「解き放たれる生活者」を体現。

フォーラムの来場者が体験する一連の流れを設計。来場者は入場時に3Dスキャンで自分のアバターが生成され、会場に入ると渋谷をモチーフにした大画面のメタバース空間にアバターが映し出されている様子を見ることができる。大画面に投影されても違和感のない距離感や自分を探したくなる構図で、もうひとりの自分を自然と目で追いたくなる体験とした。

アバターはキャラクターAIを使用し、参加者の自然な行動パターンを再現。アバター1体ごとに歩くスピードや経路などを調節することで、リアルな人間が行き交うメタバース空間を表現した。また、メタバース空間内のアバター数の変動によって違和感が発生しないようなフィジィな行動パターンを設定し、イベント当日の来場者の変動にも対応。来場者が増えてメタバース空間の中のアバターが増えても、滞留せずに行き交えるように調整も行った。

エンディングでは来場者全員でキレのあるダンスをするミュージックビデオ(以下、MV)を上映。音楽に合わせてさまざまなアングル、モーション、フォーメーションチェンジなどを盛り込み、3DアバターだからこそできるMVを作り込んだ。メタバース空間であるバーチャル渋谷に40台以上のカメラをあらかじめ配置し、音楽に合わせて切り替わるプログラムを実装。アバター数に依存しないフォーメーションとアングルにこだわり、リアルタイムでレンダリングすることでイベント来場者をその場でMVへと出現させた。

渋谷の街をモチーフにしたリアリティを感じられるメタバース空間を舞台にして、自然な人間の動きをしながらも、現実にはできない難易度の高いダンスを踊る3Dアバターが、フォーラムのテーマ「解き放たれる生活者」を体現。博報堂グループへの期待値を高める演出に仕上げた。

VALUE

多職種の専門スタッフが連携することで、先進技術を形にする。

今回のフォーラムは、プランナー、デザイナー、エンジニアなど多職種のスタッフが連携し、さまざまな視点からディスカッションすることで、「参加者がメタバースを体験し、新たな自由と可能性を体感する」を実現する設計をすることができた。また、自分自身が新たなキャラクターになれる3Dアバターの面白さと可能性も示すことができたので、アバターを活用した新事業開発に興味がある企業と連携し、サポートしていきたいと考えている。

3Dアバターやメタバースなど先進技術の誕生により可能性は広がるが、何に活用し、何を実現させるのか、ゴールは漠然としていることが多く、技術的にもクリアしなくてはならない課題が多い。博報堂アイ・スタジオは、豊富なデジタルクリエティブの経験を持つ多職種の専門スタッフが連携できることを強みとし、具体的な戦略を持って形にできることを改めて示すことができた。今後も先進技術の可能性を示す体験設計をしていきたい。

STAFF

更新

Manager

Ryuki Ishiwari

Producer

Haruka Ooe

Project Manager

Shuji Yamada

Director

Moeto Uda

Planner

So Kobayashi,Momoka Kurajo

Art Director

Nana Kameoka,Momoka Kurajo

Designer

Madoka Kimura,Kosuke Uchiyama

Technical Director

Keisuke Hoshino,Yuwa Nomoto

Application Engineer

Miho Izuka,Kazuya Nagamachi

Frontend Engineer

Miyu Nakamura