なぜ今、「ブランドエクイティピラミッド」が重要なのか?

デジタル化の進展により、企業と顧客の接点は多様化・複雑化しています。情報過多の時代において、自社の製品やサービスを選び続けてもらうためには、価格や機能といった目先の競争だけでなく、顧客の中に「このブランドが好きだ」「信頼できる」といった無形の価値、すなわちブランドエクイティをいかにして築き上げるかが企業の成長を左右する重要な鍵となります。

しかし、ブランドという捉えどころのない価値を、どのように測定し、高めていけばよいのでしょうか。その強力な羅針盤となるのが、経営学者ケビン・レーン・ケラーが提唱した「ブランドエクイティピラミッド」です。

この記事では、BtoBマーケティングの現場でこそ活用したいブランドエクイティピラミッドの基礎知識から、具体的な4つの階層の作り方、そして混同されがちな「カスタマージャーニー」との明確な違いまで、最新の視点を交えて徹底的に解説します。

顧客が定着するまでにはフェーズがあり、フェーズごとにアクションを設計する

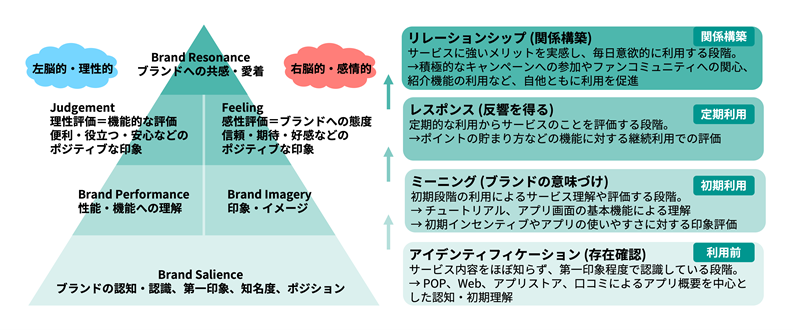

ブランドエクイティピラミッド(別名:顧客ベースのブランドエクイティモデル)とは、顧客がサービスを利用開始してから定着化するまでのインサイトや体験を左脳的(理性的)ルートと右脳的(感情的)ルートの両軸での連続的なステップと捉えたものです。やや難しいので、もう少しかみ砕いて説明します。

ブランドに対する顧客の心理的な関係性を、下から積み上げる4つの階層で捉えるフレームワークです。顧客がブランドを単に「知っている」状態から、最終的に「愛着を持ち、共鳴する」ロイヤルティの高い状態へと、どのように関係性が深まっていくかを示しています。

このピラミッドは、一方的な企業からのメッセージではなく、あくまで「顧客の心の中でブランドがどのように認識されているか」という視点に立っているのが最大の特徴です。ピラミッドの各階層を一つずつクリアしていくことで、強固で持続的なブランドエクイティが構築されます。

【ブランドエクイティピラミッドの4階層】

ステップ4:リレーションシップ(関係構築・共鳴)・・・ブランドファン

ステップ3:レスポンス(反響を得る・判断)・・・ブランド評価

ステップ2:ミーニング(ブランドの意味づけ・イメージ)・・・ブランド理解

ステップ1:アイデンティフィケーション(存在確認・認知)・・・情報との接触

ブランドエクイティピラミッドの4ステップ

ブランドエクイティピラミッドの各階層は、顧客の心理的なステップに対応しています。ここでは、それぞれの段階で企業が何をすべきか、具体的なアクションを交えながら深掘りしていきましょう。

【ステップ1】 サービスを認知する「アイデンティフィケーション」

まだサービスを利用する前の段階です。

顧客はWebサイトやアプリストア、TVCMなどに触れてサービス概要を理解しています。

このようなタッチポイントでの訴求内容から受ける第一印象(楽しそう、ワクワクするなど感情的な側面)であったり、概要をみて自分にとって役に立ちそうなのか(理性的な側面)といったポイントで評価し利用を開始するかを判断しています。

ブランドエクイティピラミッドの土台となるこのステップでは、「このブランドはどのようなものか?」という顧客のブランドに対する基本的な認知度を測ります。

ここで重要なのは、単に名前を知られているだけでなく、「〇〇といえばこのブランド」と、特定のニーズやカテゴリと結びつけて第一に想起される「トップ・オブ・マインド」を獲得することです。

この段階の顧客に対して取るべきアクション:

ターゲット層に効率的にアプローチできそうなタッチポイントを選定し、どのような人にどのような利点があるのかをポイントを捉えてわかりやすく訴求しつつ、良い第一印象を与えることができるようサービスイメージに最適なビジュアルでアプローチすることが大切です。

BtoBにおける施策例:

・業界特化型のメディアへのプレスリリース配信

・課題解決に繋がるキーワードでのSEO対策、オウンドメディア運営

・ターゲットが集まる展示会への出展やカンファレンスでの登壇

【ステップ2】 サービスを体験しながら理解を深めていく「ミーニング」

初期利用によるサービス理解や評価をする段階です。

顧客はサービス利用を通して、どのような価値が得られるのかを体験しながら理解していきます。

ここでは、性能や機能が自分にとって利用する意味があるか(理性的側面)であったり、使いやすさや利用したときの印象(感情的側面)をもとに、引き続きサービスを利用するかを判断しています。

顧客のニーズを満たす製品の性能(パフォーマンス)と、顧客が抱くブランドイメージの両方が、ここでは重要となり、ブランドの「意味」を認識します。

パフォーマンスは、製品の信頼性、サービスの有効性、サポートの品質といった「機能的価値」です。一方でイメージは、企業のビジョン、ユーザー層、デザイン性などから醸成される「情緒的価値」です。この両輪が、ブランドの独自性を形作ります。

この段階の顧客に対して取るべきアクション:

チュートリアルなどで基本機能の使い方を理解しやすくする体験設計や、初期利用インセンティブを与えるなど、如何に初期利用でサービスのコアバリューを体験させるかが大切です。

ゲームアプリがよくできていて、親切なチュートリアル設計や、初期はレベルアップしやすかったりインセンティブでアイテムがもらえるような設計になっています。

BtoBにおける施策例:

・パフォーマンス向上: 定量的な導入効果を示す導入事例、第三者機関による客観的な評価レポートの公開。

・イメージ向上: 企業のパーパスや開発秘話を語るブランドストーリーの発信、Webサイトや提案資料におけるデザイン・トーン&マナーの統一。

【ステップ3】 定期的な利用からサービスを評価する「レスポンス」

定期的な利用からサービスのことを評価する段階です。

顧客は何度かサービスを利用していくことで、長期的に継続利用していくかどうかを評価しています。 ここでは、「便利・役立つ・安心」などの機能的にポジティブな印象(理性的側面)や、「信頼・期待・好感」などのポジティブな印象(感情的側面)を得られるかによって長期的に利用していくかを判断しています。

顧客の「反応」は、ブランドの品質や信頼性などに対する顧客の判断(ジャッジメント)や、ブランドに対して抱く感情(フィーリング)が重要になります。

ジャッジメントは「この企業の製品は信頼できる」「競合他社より優れている」といった論理的な評価で、フィーリングは「このブランドと取引していると安心する」「担当者の対応が心地よい」といった感情的な繋がりを指します。特にBtoBでは、取引における安心感や信頼感といったフィーリングが、長期的な関係構築に不可欠です。

この段階の顧客に対して取るべきアクション:

例えばヘルスケアサービスや家計簿サービスなどの記録系アプリであれば、写真を撮るだけで記録できる利便性で継続の容易さを演出したり、実際にどれくらい体重の変化や節約の習慣が身についているのかのフィードバックをするなど機能面でのケアを考慮すること。さらには、入力したときに継続できていることを褒められるなどの顧客が達成感を得られるようなコミュニケーション施策を行うことが大切です。

BtoBにおける施策例:

・ジャッジメント向上: 無料トライアルや詳細なデモ環境の提供、競合比較資料の作成。

・フィーリング向上: 迅速で丁寧なカスタマーサポート体制の構築、顧客の成功を支援するカスタマーサクセス活動。

【ステップ4】 強いメリットを感じ毎日意欲的に利用する「リレーションシップ」

顧客がサービスに強いメリットを実感し、毎日意欲的に利用する段階。つまり定着化ユーザー(ブランドファン)になった段階です。

ピラミッドの頂点であるこのステップでは、顧客とブランドとの間に、どれだけロイヤルティの高い関係が築けているかを測ります。

ブランド・リゾナンスは、顧客がブランドを「自分ごと」として捉え、心理的な一体感を感じている状態です。このレベルに達した顧客は、価格に左右されずに継続利用してくれるだけでなく、自発的に他者へ推奨してくれる「エバンジェリスト(伝道師)」となります。

この段階の顧客に対して取るべきアクション:

この段階まで到達した顧客はアンバサダーとして新たな顧客を呼び込みサポートしてくれる可能性があるので友達紹介機能を提供することも考えると良いでしょう。

逆を言うと、友達紹介機能はこの段階まで達した顧客がいないと成立しない機能であるとも言えます。

BtoBにおける施策例:

・ユーザーコミュニティや限定セミナーを運営し、顧客同士の交流を促進する。

・新機能開発の際に、ロイヤル顧客に意見を求める。

・顧客の成功事例を大々的に称賛し、パートナーとしての関係性を強調する。

ブランドエクイティピラミッドとカスタマージャーニーの違いとは?

ブランド戦略を考える際、「カスタマージャーニーマップ」も頻繁に用いられるフレームワークです。両者は密接に関わりますが、その目的と視点が異なります。この違いを理解することで、より戦略的にブランド構築を進めることができます。

参考記事:カスタマージャーニーのタッチポイント強化は顧客体験向上の鍵

目的の違い

ブランドエクイティピラミッド:

ブランドという「無形資産の価値」を、顧客との心理的な関係性の深化という観点から測定・構築することが目的です。長期的な視点でブランドを育てます。

カスタマージャーニーマップ:

顧客がブランドを認知し、最終的に購買や契約に至るまでの「具体的な行動・思考・感情のプロセス」を可視化し、各接点(タッチポイント)での顧客体験(CX)を改善することが目的です。

視点の違い

ブランドエクイティピラミッド:

「顧客の心の中で、自社ブランドがどのように位置付けられているか」という、ブランド側から見た心理的なゴール設定に近い考え方です。

カスタマージャーニーマップ:

「顧客が、どのような道筋をたどってゴールにたどり着くのか」という、徹底した顧客視点でのプロセスを描写します。

簡単に言えば、ブランドエクイティピラミッドが「どこを目指すか(What)」を示す長期的な目的地であり、カスタマージャーニーマップが「どうやってそこへたどり着くか(How)」を示す具体的な地図の役割を果たします。両者を連携させ、一貫した戦略を描くことが成功の鍵です。

比較項目 | ブランドエクイティピラミッド | カスタマージャーニーマップ |

|---|---|---|

目的 | ブランドの無形資産価値を測定・構築する | 顧客体験(CX)を可視化し、改善する |

視点 | ブランド側から見た、顧客との心理的な関係性の深化 | 顧客側の視点に立った、一連の行動・思考・感情のプロセス |

時間軸 | 長期的な関係性の「積み重ね」 | 特定の目的(購入など)に至るまでの「一連の流れ」 |

主な焦点 | 顧客の「心の中」で何が起きているか(認知、感情、共鳴) | 顧客が「何をしているか」(検索、比較、問い合わせ、購入) |

ブランドエクイティピラミッドがブランドの「あるべき姿」と顧客との「理想的な関係性」を示す長期的な目標(KGI)だとすれば、カスタマージャーニーマップは、その目標達成に向けた「具体的な顧客接点ごとの課題」を発見し、改善策を講じるための実行計画(KPI)を描くツールと言えます。

例えば、「ステップ3:レスポンス」のフィーリング(感情)を高めるという目標に対し、カスタマージャーニーマップを用いて「問い合わせ時の対応に不安を感じている」という課題を発見し、サポート体制を改善する、といった具体的なアクションにつなげることができます。

ブランドエクイティピラミッドで定めた目標を、ジャーニーマップ上の各タッチポイントに落とし込み、一貫した体験を設計することが極めて重要です。

成功の鍵は一貫した顧客体験の設計にあり。

まずどの体験を実現すべきか優先度をつける

ここまで各ステップでどのようなアクションを検討していくべきかを説明してきました。

しかし全てのアクションを同時に実行することは非常に困難です。

まずは各ステップごとにどれくらいの顧客ボリュームがいるのかを整理し、最もインパクトの大きい箇所から着手していくことがベストです。

また、ブランドエクイティピラミッドの階層を一段ずつ着実に登っていくためには、顧客が体験するすべての接点において、ブランドとして提供したい価値が一貫している必要があります。Webサイトのデザイン、営業担当者の言葉遣い、製品の使いやすさ、カスタマーサポートの対応。これらがバラバラでは、顧客の中に強固な信頼や共感は生まれません。

特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む現代ではこのような事業横断での一貫した体験価値の設計思想は、「サービスアーキテクチャ」と呼ばれ、ブランドエクイティ構築の土台を支える重要な考え方となります。