Step1:目的(KGI)と評価指標(KPI)の明確化

メールマーケティングを始めるにあたり、最も重要なのが「何のために行うのか」という最終ゴール(KGI:Key Goal Indicator)を明確にすることです。KGIは、必ず事業の売上や商談創出といった具体的な成果と結びつけ、測定可能な形で設定します。

KGI設定のポイント

・売上貢献:メール経由での受注金額〇〇円達成。

・商談創出:メール経由での月間商談数(SQL数)〇件創出。

・リードの質向上:メール経由でのMQL(Marketing Qualified Lead)を月〇件獲得し、営業からの評価80%以上を達成。

KGIが定まったら、それを達成するための中間指標(KPI:Key Performance Indicator)も設定しますが、まずは「開封率」「クリック率」「コンバージョン率」といった基本指標を目標とします。これらの数値は運用しながら最適化していくものです。

Step2:セグメンテーションによる効果的なリスト活用

集めたリスト全員に同じメールを送る「一斉配信」では、高い成果は期待できません。顧客は自分に無関係な情報には反応しないため、リストを細分化(セグメンテーション)し、相手の状況や課題に合わせた「One to One」の情報を届けることが重要です。

【属性】によるセグメンテーション例

属性とは、顧客(個人・企業)がもともと持つ比較的変化しにくいプロフィール情報のことです。

属性の例

個人属性:年代/性別/居住地

企業属性:業種/従業員規模/売上規模/所在地

組織内属性:役職/部署/意思決定権の有無

取引属性:新規・既存/契約プラン/導入有無

例1:業種×役職

「製造業の部長職以上」に限定して、「激変する市場に対応する製造業DX戦略eBook」のダウンロード案内メールを配信。

件名には「【製造業 部長様へ】生き残りをかけたDX戦略:成功事例とロードマップ」といった形で役職を明記し、自分ごと化を促し、eBookのダウンロード率向上を狙う。

例2:企業規模×地域

「従業員数500名以上の関東圏企業」に対し、関東エリア限定で開催される「大企業向けSaaS活用事例セミナー」への招待メールを配信。

対象を地理的・規模的に絞り込むことで、無関係な案内によるノイズを減らし、セミナーへの参加率(CVR)向上を促進。

【行動履歴】によるセグメンテーション例

行動履歴は「何に、どのくらい、どれだけ最近」反応したかで温度感を判定できます。

基本はコンテンツ種別 × 回数 × 直近性 × 到達フェーズの掛け合わせでセグメントを設計します。

行動履歴の例

・資料Aをダウンロード

・サービスCのページを閲覧

・セミナーBに参加

・問い合わせ履歴

例1:特定製品ページを閲覧した人

自社Webサイトの「〇〇製品サービスページ」を閲覧したが、資料請求に至らなかった顧客に対し、「〇〇製品の3分でわかる導入事例動画」の紹介メールを配信。 件名で製品名に言及し、関心の継続を促す。製品への興味を深めさせ、次の行動(資料請求や問い合わせ)へ誘導することが目的。

例2:コンテンツをダウンロードした人

「営業効率化のホワイトペーパー」をダウンロードした顧客に対し、ダウンロードから3日後に「営業効率化を実現する無料トライアル」の案内と、関連する「他社での成功事例」を提示するメールを配信。 ダウンロードコンテンツへの関心が高いうちに追加情報を提供し、無料トライアルへの登録や検討フェーズの進行を促す。

【関心度スコアリング】によるセグメンテーション例

関心度は「加点(行動)− 減点(離反)」を時系列で積み上げ、直近ほど重く評価します。まずはシンプルな式から始め、配信後2〜4週間で重みをチューニングします。

関心度スコアリングの例

・メール開封率

・クリック率

・Webサイト訪問頻度

・最終アクションからの経過時間

例1:高スコアとなったリード

過去1カ月でWebサイトを5回以上訪問し、特定の製品事例を3回以上クリックした「高スコアリード」に対し、「〇〇製品に関する個別相談会」への招待メールを、パーソナルなメッセージを添えて配信。 同時に営業担当者に通知し、電話でのアプローチを推奨。購買意欲が高いリードに対して、個別のアプローチ機会を提供し、商談化へとつなげることが目的。

例2:低スコアなままのリード

半年以上メールを開封しておらず、Webサイト訪問もない「低スコア/休眠顧客」に対し、「【限定特典】〇〇に関する最新トレンドレポートを無料でプレゼント」といった、再関心を惹くためのインセンティブ付きメールを配信。 顧客との接点を回復させ、再び興味を持ってもらい、育成フェーズに戻すこと(再活性化)を狙う。

Step3:配信ツールの選定(メール配信ツール vs MAツール)

メールマーケティングを効率的かつ効果的に行うには、専用ツールの導入が必須です。企業が選ぶべきツールは、主に「メール配信ツール」と「MA(マーケティングオートメーション)ツール」の2種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や予算、マーケティング戦略に合わせて最適なツールを選定することが重要です。

ツールを選定する前に、改めてメールマーケティングの全体像、設計手順について詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

参考記事:メールマーケティングとは?手法や設計手順・評価指標などポイントを徹底解説!

比較項目 | メール配信ツール | MAツール |

|---|---|---|

主な機能 | ・大量のメール一斉配信(メルマガ、HTMLメール) | ・配信機能の全て |

特徴 | ・大量のメールを「一斉」に、かつ確実に配信することに特化 | ・配信機能の全て |

メリット | ・比較的安価に導入 | ・複雑なリード育成プロセス(ナーチャリング)を自動化・効率化し、マーケティング業務を大幅に改善 |

デメリット | ・複雑なセグメント配信やステップメールの自動化は困難、または機能がない | ・メール配信ツールに比べ、導入・運用コストが高価 |

導入予算 | ・月額数千円〜数万円程度 | ・月額数万円〜数十万円以上 |

向いている企業 | ・メルマガの一斉配信が中心で、簡易的な情報発信が主な目的の企業 | ・セグメンテーションやステップメールを本格的に行い、リード育成から商談化までのプロセスを自動化・効率化したい企業 |

【MAツールが有効となるコンタクト数は?】

MAツールは、単なるメール配信だけでなく、リードの行動履歴に基づいた複雑な自動化を得意とします。そのため、ある程度のリード数、つまり「コンタクト数」がある場合にその真価を発揮します。

一般的に、リードが数百件以上、または月間数十件以上の新規リード獲得が見込める場合にMAツールの導入が有効とされます。これは、リード数が少ないとセグメンテーションの効果が出にくく、自動化のメリットも薄れるためです。

例えばMAツールでは、 「特定の製品ページを3回訪問」し、「導入事例をダウンロード」した見込み客に「スコア+50点」といった条件を設定。このスコアが一定値を超えたリードだけにセグメンテーションしたメールを送信し、自動で営業に通知、といった連携も可能となります。営業部門は「今、まさに自社製品に強い関心を持っている」ホットリードにのみ効率的にアプローチできます。

なおHubSpot社の調査によると、効果的なリードナーチャリングを行うためには、顧客データに基づいたパーソナライズが重要であり、そのためには一定規模の顧客データ量が必要であることが示唆されています。

出典:HubSpot「The State of Inbound 2023 Report」など各MAベンダーの推奨基準より

Step4:メールテンプレートの作成

ツールを選定したら、いよいよメールコンテンツの核となる「メールテンプレート」を作成します。メールマーケティングを成功させるには、読者にとって「見やすく、分かりやすく、行動しやすい」ものでなくてはならず、また、効率的かつ効果的に運用するためにテンプレートは不可欠です。

効率性の向上:毎回ゼロからメールを作成する手間を省き、迅速な配信を可能にします。

品質の維持とブランドの一貫性:デザインやレイアウト、CTAの配置、オプトアウト表記など、必要な要素をテンプレートに組み込むことで、メールの品質を均一に保ち、ブランドイメージの一貫性を維持します。

効果測定と改善のしやすさ:特定の構成で配信し続けることで、A/Bテストで特定の要素(件名や本文など)のみを変更して効果を比較しやすくなり、正確な効果測定と改善サイクルにつながります。

制作コストの削減:専門知識がない担当者でもプロフェッショナルなメールを作成でき、外注コストを削減できます。

どのようなメールテンプレートが良いのか?

読者の心をつかみ、行動を促すメールを作成するためには、効果的なテンプレートの準備が重要です。特に「開封される件名」と「読まれる本文」、「クリックされるCTA」の3要素を意識しましょう。

開封される件名:

読者の受信トレイで「自分ごとだ」と感じさせる件名が不可欠です。具体性(数字や固有名詞)、ベネフィット(得られる利益)、緊急性・限定性、パーソナライズ(相手の名前)といった要素を盛り込みましょう。

ファーストビュー:

開封されても読みにくければ離脱されます。メールを開いて最初に目に入る画面で、内容が一瞬で分かるようにします。

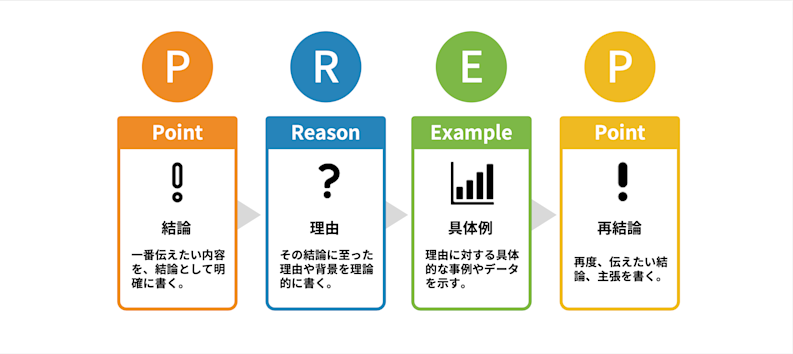

結論ファースト:

PREP法(Point→Reason→Example→Point)のように、まず結論を述べることで、多忙な読者でも要点を把握しやすく意識しましょう。

視覚的配慮:

テキストだけでなく、図解なども使えるHTMLメールを推奨します。ただし、画像ばかりで重くならないよう注意が必要です。

モバイル最適化:

スマホで読まれることが多いため、レスポンシブデザインは必須。適切な余白、フォントサイズ、タップしやすいCTAボタンを意識しましょう。

クリックされるCTA(行動喚起):

メールの最終目的(資料ダウンロード、問い合わせなど)へ誘導するボタンやリンクです。

明確な動線:

1通のメールあたりのCTAは1〜2個に絞り、読者がスムーズにクリックできるように、迷わないように気をつけましょう。

デザイン:

視覚的に目立つボタン形式が効果的。文言も「無料で資料をダウンロードする」のように、クリックする先のベネフィットが分かるように工夫します。

Step5:配信計画を立てて、配信

メールテンプレートが完成したら、最初に設定したKGIを効率的に達成できるよう、配信計画を立てて実行します。効果的な配信のためには、最適なタイミングと配信方法の選択が重要です。

最適な配信タイミングの見極め方

配信タイミングは、開封率を左右する重要な要素です。例えばBtoBの場合、「業務時間中(火曜〜木曜の午前10時〜12時、午後14時〜16時)」が開封されやすいという一般的なセオリーがあります。これは、始業直後のタスク処理が一段落し、昼休み前や午後の集中力が切れるタイミングでメールチェックする人が多いためです。

しかし、業種やターゲットの役職によって異なる可能性もあり、情報システム担当者向けなら月曜午前(週末のアラートチェック後)が良いかもしれませんし、経営者向けなら早朝かもしれません。

一般的なセオリーを鵜呑みにせず、まずはいくつかのタイミングで試行し、自社のリストで最も反応が良い曜日・時間帯を見極めることをおすすめします。

配信計画の立案

配信頻度:

ターゲットの特性やコンテンツの量に合わせて適切な頻度を設定します。多すぎると迷惑に感じられ、少なすぎると忘れられてしまいます。

コンテンツの種類:

どのような内容のメールを、いつ、誰に送るかを計画します。

例:月初のニュースレター、中旬の事例紹介、月末のウェビナー案内など。

ステップメールの設計:

リードが資料ダウンロードした、セミナーに申し込んだ、といった特定の行動をトリガーに、あらかじめ用意した複数のメールを自動で段階的に配信するステップメールのシナリオを設計します。

メール配信を始める際にこれらを計画し、設計や目的に基づいてメールを配信しましょう。あらかじめ効果を測定する準備を整えておくことで、次のステップである改善へとつなげることができます。

まとめ

メールマーケティングの成功は、単に「良いコンテンツ」を作ることだけでは決まりません。「誰に」(セグメントされたリスト)、「何を」(パーソナライズされたコンテンツ)、「いつ」(最適なタイミング)、「どのような体験で」(UXを意識したデザイン)届けるかという、緻密なコミュニケーション設計が重要です。

そして、この「始め方」の後に続く、継続的な成果創出のためには、以下の運用要素が不可欠です。

PDCA体制の構築と効果測定:

メールの効果を最大限に高めるには、配信後に「開封率」「クリック率」「コンバージョン率」などのレポートを確認し、「なぜこの結果になったのか」という仮説を立て、次の施策に活かすPDCAサイクルを回すことが重要です。

参考記事:メルマガ開封率をアップさせる7つのポイントと業界別データを公開!

参考記事:メルマガクリック率を上げる7つのポイントA/Bテストによる顧客インサイトの発見:

件名、CTAの文言、画像、配信時間など、特定の要素だけを変えた2種類のメールを配信し、より高い反応を得られた方を比較します。これにより、顧客が何に反応しやすいかという具体的なインサイトを把握し、施策の精度を向上させることができます。定期的なリストクリーニングの実施:

メールの到達率を高く保ち、効果測定の精度を維持するためには、リストの健全性が不可欠です。バウンスメールや配信停止アドレスを放置すると、メールが迷惑メールと判断されるリスクが高まるため、定期的な「リストクリーニング」を習慣化しましょう。

これらの運用要素も視野に入れながら、メールマーケティングをスタートさせることが、持続的な成果へとつながる鍵となります。

メールマーケティングに関するよくあるご質問

Q1:メールマーケティングを始めるには、まず何をすればよいですか?

A:まず「何のためにメールマーケティングを行うのか」という目的(KGI)を明確にすることから始めます。例えば、「休眠リードからの商談を月5件創出する」などです。次に、そのゴールを達成するための中間指標(KPI)として、「開封率」「クリック率」「CVR」などの目標値を設定します。目的が曖昧なまま配信を始めても、効果測定ができず改善につながらないためです。

Q2:MAツールとメール配信ツールの違いは何ですか?どちらを選ぶべき?

A:メール配信ツールは、大量のリストにメルマガなどを「一斉配信」することに特化した、比較的安価なツールです。一方、MA(マーケティングオートメーション)ツールは、メール配信機能に加え、「Webサイト行動履歴の追跡」や「スコアリング」、「ステップメールの自動化」など、リード育成(ナーチャリング)に必要な機能を網羅しています。本格的にセグメント配信やステップメールを行い、リード育成から商談化までを効率化したい企業にはMAツールが適しています。

Q3:メールマーケティングの重要なKPI(評価指標)は何ですか?

A:設定したKGI(最終ゴール)によりますが、一般的に追うべき重要なKPIは「開封率」「クリック率(CTR)」「コンバージョン率(CVR)」「配信停止率」です。ただし、「開封率」だけが高くても、「クリック率」や最終的な「CVR(資料ダウンロードや問い合わせ率)」が低ければ成果にはつながりません。KGI(例:商談創出)に近いKPI、特にCVRを最重要指標としてPDCAを回すことが重要です。

Q4:メールの開封率が上がりません。件名のコツはありますか?

A:開封率は件名で大きく変わります。読者に「自分ごとだ」と感じさせることが重要です。具体的には、「具体性(数字や固有名詞を入れる)」、「ベネフィット(読者が得られる利益を明示する)」、「緊急性・限定性(行動を後押しする)」、「パーソナライズ(相手の名前や会社名を入れる)」といった要素を盛り込むと効果的です。例えば、「新機能のお知らせ」よりも「【新機能】〇〇様がお使いのレポート作成が3分で完了」の方が開封されやすくなります。開封率をさらに高めるための詳細なポイントは 「メルマガ開封率をアップさせる7つのポイントと業界別データを公開」記事を参考にしてください。

本記事で解説した内容を網羅した無料eBook「メールマーケティング実践ガイド」では、具体的なテンプレート事例やMAツールの選び方、効果測定のポイントなど役立つ情報が満載です。

メールマーケティングで成果を出すための実践的なノウハウをさらに深く学びたい方は、ぜひご一読ください!