博報堂アイ・スタジオ(以下、アイスタ)の提案を起点にはじまった「切り抜きジャンプ+」、実はリリースまでに4年もかかっている。

いわゆる受託制作領域ではなく少年ジャンプ+編集部と高頻度で定例会を行い、現在も当プロジェクトに伴走しているのが、アイスタの原一弘と池田朋矢だ。企画構想からコンセプト策定、企画立案、開発までサービスを一気通貫で担当してきた。その2人が「少年ジャンプ+」の籾山悠太編集長と共に、開発秘話を明かす。

「マンガのミライを切り開く」サービスを作る

──アイスタと「少年ジャンプ+」の出会いのきっかけはなんだったんですか?

池田:我々が「ジャンプアプリ開発コンテスト」に応募したのが始まりでした。2019年の第3期でしたね。

原:当時、コンテストで掲げられていたテーマは『ジャンプの枠をぶち破り、マンガのミライを切り開く』。このフレーズを見たとき、「少年ジャンプ+」だけでなく、マンガ業界全体を変革するサービスが求められているのかなと感じました。

籾山編集長:そうでしたね。2014年にスタートした「少年ジャンプ+」は、Web環境で広くマンガを届けるためにさまざまな取り組みをしてきました。

誰でもマンガが作れる「World Maker β」や、海外展開の拠点となる「MANGA Plus by SHUEISHA」など、展開は多岐に渡ります。絶えず変化するWeb環境に合わせて、常に新しい展開にチャレンジする必要があるんですね。そこで始めたのが「ジャンプアプリ開発コンテスト」でした(現在は「ジャンプ・デジタルラボ」に名前を改めている)。

──2019年のコンテストで、アイスタは最高賞に輝きました。どんなサービスを提案されたんですか。

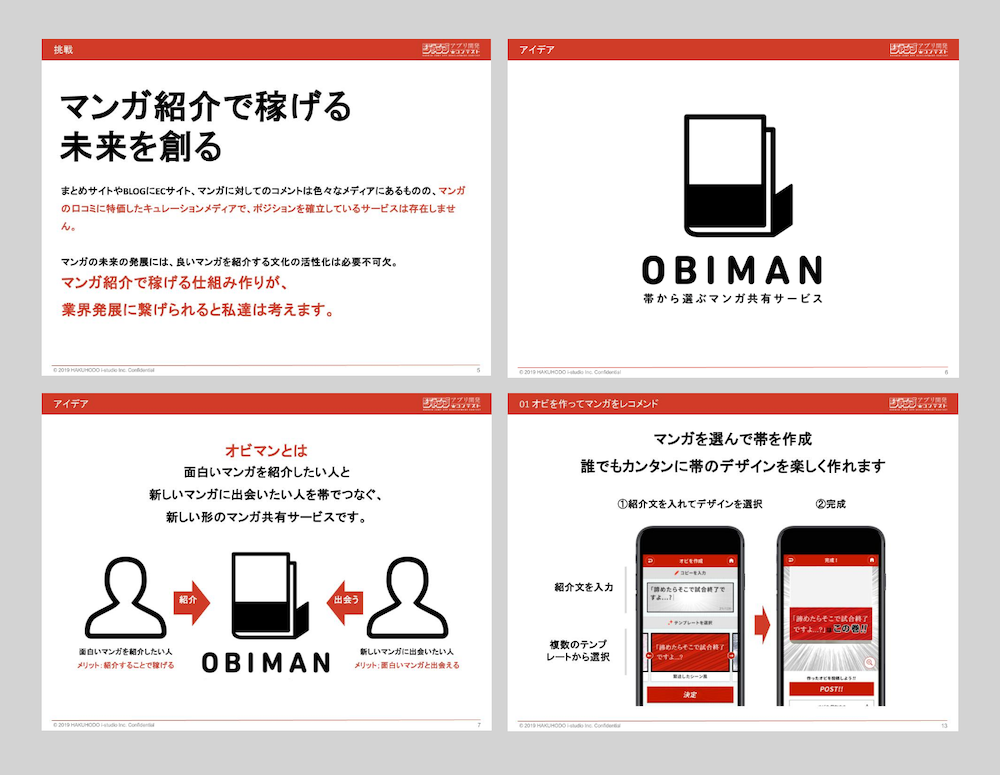

池田:受賞時の当社のアイデアは「OBIMAN」というものでした。これは面白いマンガを紹介したい人と、新しいマンガに出会いたい人が、帯(OBI)でつながるマンガ共有サービスだったんです。書籍の帯や、書店のポップのようなかたちで、読者がWeb上でマンガを宣伝する。

マンガが売れれば、紹介者に手数料が入るという仕組みが目玉でしたね。2010年代は、いわば一般の方がクリエイティブで稼ぐことが当たり前になった時代だったんですよ。

「NAVERまとめ」も流行っていましたし、「YouTube」や「note」といったプラットフォームでの発信も増えていました。一方マンガに目を向けると、作家さんはもちろん稼いでいるけど、マンガの紹介者にはインセンティブがなかった。そこでうまく収益化できるサービスを提案したんです。

籾山編集長:すぐに「これはいいな」と思いました。「少年ジャンプ+」編集部の一番の願いは、マンガ連載がひとりでも多くの人に届くこと。SNSを通してマンガのファンが作品を世の中に広めていく「OBIMAN」は、うってつけのアイデアでした。

「切り抜きジャンプ+」は最も苦労したサービス

──「OBIMAN」の発展型である「切り抜きジャンプ+」のサービスが開始されたのは2023年9月です。コンテストから実に4年の月日を要したのはなぜですか?

籾山編集長:とにかく難産でしたね。スタートまでこんなに何度も打ち合わせをしたサービスは他にないかもしれないです(笑)。

でもそれはアイスタさんが、アプリのリニューアル状況やTwitterからXに変わるタイミング、『SPY×FAMILY』や『怪獣8号』など「少年ジャンプ+」の作品の成長を踏まえながら最適なリリースタイミングを模索した結果だと感じています。

実は一番の大きなネックは、2021年に「少年ジャンプ+」のアプリをリニューアルしたことでした。それが済まないことには実装の話ができない。

原:そうでしたね。アプリ開発における仕様が決まるまで、僕らも「切り抜きジャンプ+」がどうあるべきか開発の進捗を把握しながら構想を練っていました。

籾山編集長:当時は、アプリの開発会社とその間に入っている運営会社、そしてブラウザ版の開発会社と、プレイヤーも多かったんですよね。アイスタさんは、それぞれのプレイヤーとのコミュニケーションも担ってくれました。

──実際に開発に入ってからの苦労もありましたか。

原:技術的に慎重さが求められたDRM(Digital Rights Management)があげられます。要するに「デジタル著作権管理」の仕組みづくりですね。

池田:「切り抜きジャンプ+」では、マンガの切り抜き画像を作るためにコマ画像を、僕らが作った編集環境に移行させなきゃいけないんです。そのプロセスでデータが盗まれないように、外部からのアクセスをシャットダウンするシステムが必要でした。

──2023年にアプリバージョンに先んじて、ブラウザーバージョンのみスタートしていますが、その意図はなんだったのでしょう?

籾山編集長:実際に出してみるまで、どれくらい使ってもらえるかはわからないじゃないですか。アプリの場合、一度機能を入れちゃうと何かあったときに機能を外すのが大変なんです。その点、ブラウザ版は変更しやすいので、まずはここで試そうと。

原:読者の方々の使い勝手もそうですし、作家さんのリアクションも気になるところでしたね。

籾山編集長:そうですね。結果的には好意的な感想が多くて、アプリ版もいきましょう、ということになりました。

マンガ読者が、SNSで感想をシェアするわけ

──「切り抜きジャンプ+」は、OBIMANが当初掲げていた「マンガ紹介で稼ぐ」という仕組みをなくしました。これにはどういう経緯があったのでしょうか。

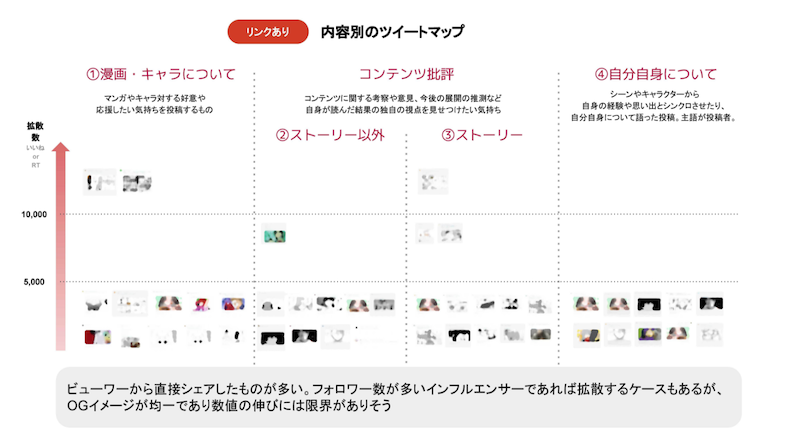

籾山編集長:アイスタさんが分析してくれたデータを見ると、ユーザーが求めているのはお金じゃないことがわかってきたんです。その考え自体を完全になくしたわけではありませんが、まずはスピーディにユーザーの反応が見たく、マンガ紹介でお金を稼げる機能は搭載せずにスタートしました。

原:今の時代、マンガってX(旧Twitter)を通して話題になることが多いじゃないですか。ウケるとすぐに「バズる」Xの特徴が、いわゆる「考察」的な投稿と相性がいいのが一因だと思うんですけど。

でもそれと同じぐらい、デジタル版のマンガが浸透した結果、Xには自分の好きな作品の魅力を自分の言葉で伝えたがっているユーザーがいたんです。本当に紹介したい、一人でも多くの人に読んで欲しいという気持ちのみ。動機が極めてピュアなんですよね。

籾山編集長:だったらひとまず金銭的な報酬はナシにしてもいいんじゃないかと。ただ、収益化を目指して整えていたシステムは、今の「切り抜きジャンプ+」にも活きているんですよ。

例えば、閲覧数や読者数を可視化するシステムがそうです。この数字によって、紹介者は自分がどれだけ作品に貢献できているかが実感できるし、他のユーザーにも知ってもらえるんです。

──「OBIMAN」はコミックス単位で帯をつけてシェアする方式でしたよね。ところが「切り抜きジャンプ+」は単話紹介になっています。この狙いはなんだったのでしょうか?

籾山編集長:「少年ジャンプ+」の読者は、更新日の0時になったら一斉に読みに来て、コメント欄やSNSで最新話の感想を発信します。人気作品は100万も200万も読まれる。

「切り抜きジャンプ+」は、この熱量をしっかり反映させ更に広げるサービスにしたかったんですよね。過去の名作に帯を巻いてコミックの売上を伸ばすのもいいけれど、最新話を盛り上げてこその「ジャンプ」だよなと。編集部が最もやりたいことは、『DRAGON BALL』や『ONE PIECE』に続く、新しい不朽の名作を生み出すことなので。

原:「毎週月曜日の学校が『週刊少年ジャンプ』の話題で持ち切りだったあの情景をSNSで再現したい」。籾山さんのこの言葉がとても印象的でした。

それを形にするためには、最新話を盛り上げる必要がある。「今週のあのシーン、あのセリフ最高だったよね!」という話ができる仕組みにしなくてはいけないと思い、ローンチ後も改善を続けていきましたね。

[後編へ続く]