ツールの特徴を把握する

ワークショップは全4回、さまざまなクリエイターの方によるツールの紹介や、活用のヒントを座学で学びました。参加して初めてAdobe Expressの魅力を伝える広告動画の制作という、具体的なお題が発表され、企画やビデオコンテを制作する実践型のワークショップです。

博報堂DYグループ、全社的な生成 AI 実践スキル向上を目指し「生成 AI クリエイターワークショップ」をアドビと共催

発表されたお題はコチラ:

⬛︎ Adobe Expressの魅力を伝える広告動画

・提出形式は、スマホユーザーをターゲットにした縦型9:16 or 横型16:9

・制作物① 絵コンテ or ビデオコンテ

・制作物② 企画書/プレゼン資料

今回初めて触ったAdobe Fireflyは、商用利用が可能、日本語で利用できる、PhotoshopやIllustratorと併用して使え、他の生成AIモデルとも併用して生成できるそうです。

共同作業ができる「Adobe Fireflyボード」で、いろんな種類のAIツールを使った画像や動画の比較ができたり、他ツールで作った素材をずらっと並べながら、評価・作業ができたので、制作物の検証や議論に活用することができました。

さらに、プロンプトを書かなくても「スタイル効果」「スタイル参照」「構成参照」を組み合わせる画像処理機能や、「視覚的な適応量」の調整でスタイルの適応度を微調整できます。

たまたま同じチームになった私たちは、いつも一緒に仕事をしているメンバーではありません。お互いができるスキルセットを把握しながら「制作工程を楽しみつつ、やってみたい表現を試していこう」と企画・ビデオコンテ作りに取り組みました。

(※生成AI古代人のイメージ。古代人画像はFirefly・顔だけPhotoshopのコラージュです。)

わたしたちのワークフロー

この課題に対し、生成AIの広範囲での検証が必要でした。

AIが出してくれる答えは、あくまでヒントのひとつ。たとえば、画像生成AIで出てきたビジュアルを「どうすればもっと良くなるかな?」「このアイデアをどう活かせるか?」と捉え、磨きをかける工程がポイントに。AIは「歯磨き粉」を粉だと理解するかもしれませんし、「バカ殿」を白塗りのお殿様だとは思っていないかもしれません。今回の実制作において大切なことは、どのツールで、何が有効かをざっくり把握して、時間配分と役割分担を考えることが大事でした。

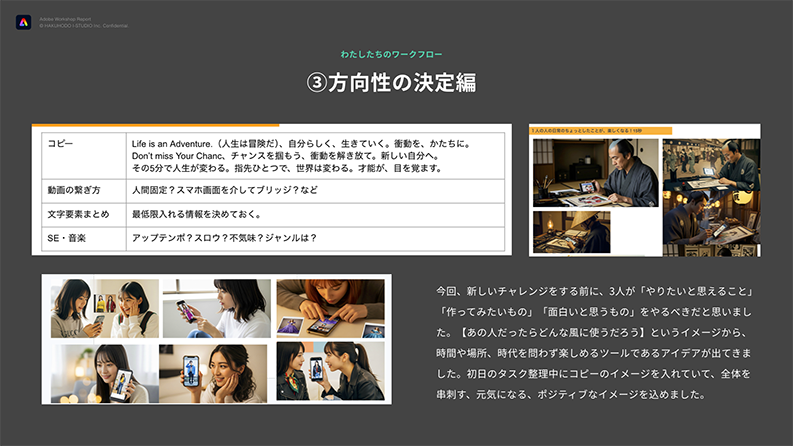

普段の企画提案や動画制作においては、最初の工程でテーマ決めやコピーライティングを決めたくなるのですが、今回は【目指すべき動画の方向性ができてから、最後にメッセージや言葉・尺を調整する】という方針にしました。既存の手法では届かない表現や、新しい制作プロセスを試すチャンスだと捉えたからです。

そこで、プランナーの私が初日にやったことは、まず3人が空いているスケジュール 30分✖️4日間しかない時間から逆算して、オンラインミーティングの時間を抑え、アイデアの種となる文字コンテ・企画書をメモしました。企画の方向性を話し合い、一旦目指すイメージとプロセスを定めました。やるべきタスクを洗い出し、プランニング→検証(生成AIとたわむれる)→方向性の決定→絵コンテ→並行して動画作成→ 各シーンの画像生成精度up→ 提案書作成→仕上げをすることにしました。

工夫したポイント

生成AIを動画制作に活用する中で、多くの不安と課題に直面しました。

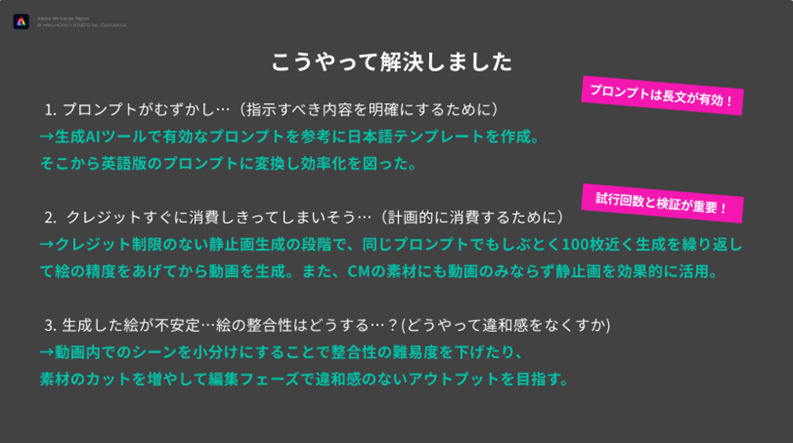

まず、最大の課題の1つは「プロンプトの難しさ」でした。効果的な指示を出すための言語化が難しく、なんとなく入力するだけでは、思い通りの画像が生成されません。

これに対し、中村さんがAIツールを活用し、有効な英語プロンプトを参考にしながら日本語版テンプレートを作成、それを英語に変換して利用することで、生成効率を飛躍的に向上させる方針を作ってくれました。(長いプロンプトが有効であるという発見もありました)

次に、「クレジットの消費の速さ」も大きな問題でした。特にAdobe Firefly Image 4では画像生成に1回につき1クレジット、動画生成には100クレジットを消費するため、あっという間にクレジットがなくなってしまいます。私たちはこれを「試行回数と検証が重要!」と捉え、計画的にクレジットを消費するため、静止画生成の段階で同じプロンプトで100枚近く生成を繰り返し、絵の精度を上げる戦略を取りました。

そして、最も苦労した課題は「絵の整合性をどう保つか」という点でした。生成AIで作成した動画は、一見美しいものの、よく見るとハルシネーションが起きる可能性があり、気をつけなければいけません。

不可解な文字の看板や不自然な人物の動き、奇妙なオブジェクトなどが現れるのです。

そして、別で生成した画像で同じ人物や物を出すことが難しかった問題もあります。

バラバラのツールでは、連続したつなぎ目のないシーンの作成が難しいです。

この課題に対し、動画内のシーンを細かく分けることで整合性の難易度を下げ、素材のカットを増やし、編集フェーズで違和感のないアウトプットを目指しました。

さまざまなツール・さまざまな条件・プロンプトの試行錯誤を繰り返しました。シーンを細かく分割してカット数を増やし、スピード感のあるモンタージュで違和感を感じさせない自然な流れを作り上げていきました。

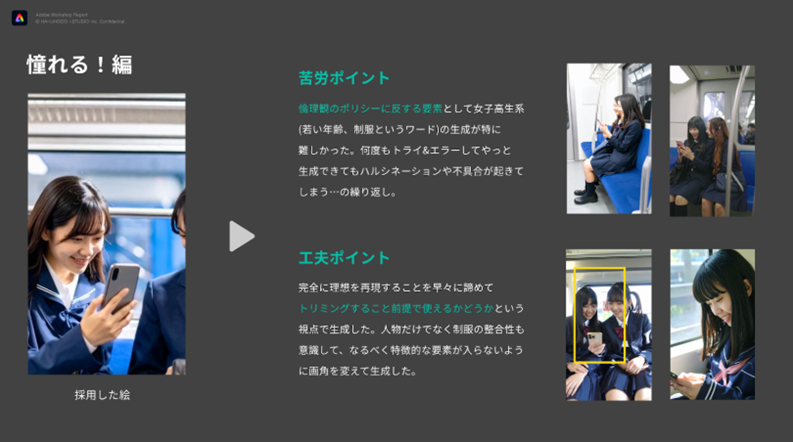

例えば、江戸時代の浮世絵師を登場させるシーンでは、AIが「ちょんまげ」を正しく理解せず、意図しない髪型が生成されるという苦労がありました。この時佐川さんは、「a young man with a traditional chonmage topknot (his hair shaved from the forehead to the crown, with the remaining hair bound into a knot)」のような詳細なプロンプトを何度も試すことで、ようやく求めていた描写に近づけることができました。女子高生のシーンでは、生成AIで子ども・未成年の生成が厳しく制限されていたり、また、蝶々のシーンでは、AIでクレイアニメの表現手法や撮影技法をリサーチして、構造を参考に。複数のプロンプトを用い、かわいらしいクラフト感を実現しました。

検証に尽力してくれた中村さんのプロンプトが非常に有効で、私はそのプロンプトや構造をコピペし、時間短縮や全体の質向上に大きく寄与していただきました。

プレゼンテーション内容

生成AIで作られた動画は、そのことに気づかれてしまうと、まだその物珍しさ故に、「生成AIってすごい」っていうところに意識を持っていかれてしまい、本来、動画が伝えたかったことが伝わりづらくなってしまう傾向があると考えていました。

そこで、生成AIが作る画像や動画の「ハルシネーション」を逆手に取り、スピード感のあるカット割り、モーションエフェクト、BGMと効果音をマッチングさせるなど、「生成AIで作られた動画」という意識を残さず、かっこよく、気持ちの良い動画として見てもらう工夫をして、絵コンテと動画をブラッシュアップしました。

AIはあくまでツールであり、「誰に何をどう伝えるか」という目的のために

• 動画構成は人が設計し、AI生成の絵素材は「目的に合う形」で選定・調整

• AIによる多案生成→人の目でキュレーション→クオリティーアップの工程を重視

という方針で、素材を仕上げることにしました。

私たちは、多くの素材を生成し、そこから最高の「当たり」を選び出し、人間が精度を上げるというプロセスを繰り返しました。この試行錯誤の連続は、泥臭い作業でもありましたが、チームメンバー全員が知恵を絞り、互いに協力し合ったからこそできたカット選びだったのではないでしょうか。

そして、私たちのプレゼンテーションでは、Adobe Expressが抱える課題と訴求内容をこのように捉えました。

スマートフォンでの創作活動に「飽き」を感じている層、具体的には「SNS疲れ」「情報過多」「創造体験への欲求」を持つ人々に対し、「スマホでの創作は楽しい!」とストレートに伝えても響かない、という点。

ターゲットは20代から40代のデザイン未経験者、企業内の非クリエイティブ職、個人事業主、SNSで作品を発信する趣味を持つ人々であり、効率的で魅力的なコンテンツ作成へのニーズがあると仮説。どんな時代の、どんな人も(あるいは人間じゃない対象でさえも)、スマホで表現が簡単にできると世界が広がる!ということを、テンポよくイメージカットで見せていく作戦に辿り着きました。

そして、コンセプトを以下のように整理して、プレゼンテーションを行いました。今振り返ると、本プロジェクトの目的を伝えつつも、普段から思っていることも含まれているかもしれません。

BGMに流れる音楽は、佐川さんが昔作っていたオリジナル楽曲。

シーンが次々と変わる展開がハマり、動画にリズムと疾走感を加えてくれました。

そうやってできた、生成AIで作成した動画(ビデオコンテ)がこちらです。

印象に残った審査員の講評

発表後の審査員の方のコメントは、私たちを勇気づけてくれました。

「今までのCMのプロセスは、絵コンテを手で描いて、皆で協議しを繰り返してきましたが…、こんなふうに制作プロセスが変わっていく、っていうのを見て感動しました。」

おそらく、AIの特性を理解した上で、生成AIの不安定な要素を、人間側の編集スキルやクリエイティブな視点で補完し、最終的に人間とAIの共創した経過も含めて、表現や構成の意図が伝わったのだと安心しました。

今後の応用への可能性

今回の受賞は、生成AIの今後の応用や可能性について、私たちに示唆を与えてくれました。私たちは、オンラインミーティングとチャットツール、クラウドサービスを駆使して、一度も対面で集まることなく、一つの動画を作りました。 この経験を通じて得られた知見は、今後多方面で活用できるのではないかと思います。

1.ワークフローの柔軟性

生成AIは「アイデアの可視化」に長けています。特に「過去・未来の世界」「SF」「ホラー」「アニメ」といった、現実では撮影が難しい、あるいは抽象的なイメージを素早く、低コストで具現化できるため、企画段階でのアイデア出しや、コンセプトづくり、説得力を格段に高めることができます。今回、大量な画像を生成し素材の精度を高める手法を用いましたが、これは多様なクリエイティブ案を短期間で複数提示する際にも有効です。どの工程で短縮を行い、そのぶんどこに時間をかけるべきか。これまでのデザインや動画制作に比べて、ワークフローを柔軟に捉えられそうです。

2. イメージを、より速くビジュアル化

制作人数や準備期間が少ない状況でも、通常の撮影やCG、アニメーション作りに比べて比較的柔軟に時間や工程を短縮をして動画制作ができる強みは、制作やプロモーション動画分野では魅力的です。特に、緊急性の高いコンテンツや、少人数チームでの制作において、企画から納品までの時間を短縮できる可能性が高いです。AIで短縮できた分、演出に時間や予算も集中でき、既存の制作手法以上のアウトプットも期待できるでしょう。作るものの特性に応じて、どの工程で何を作るか、プロジェクトの進め方について、優先順位や哲学が求められているのかもしれません。

3. パーソナライズされたコンテンツ生成

生成AIの活用を通じて、ターゲット層のニーズ(SNS疲れ、創造欲求など) に合わせた、よりパーソナルな、個人的にササる!と感じられるコンテンツ生成が可能になりそうです。例えば、ユーザーレコメンドやマイページ限定のプロモーションや特定の顧客層に向けた動画など、多様なバリエーションを効率的に生み出すことにも、貢献できそうでデータベースとの連携や、レコメンド機能との接地面で動画が機能することもあるでしょう。

4. 人間とAIの協業

今回の制作で得られた最大の学びは、生成AIの「限界」や「有用性」を理解し、人がそのアイデアを進化させる「ハイブリッドな制作手法」です。生成AIはあくまでツールであり、最終的な品質は、人間のアイデアや発想・創造性が肝なのではないでしょうか。生成AIがデザイン・アイデアを様々なアプローチから提案し、人間がキュレーションと編集作業を丁寧にすることで、制作プロセスが加速されそうです。

この「人間が指揮を執り、AIが実行を支援する」というモデルは今後も広がりそうです。

AIとの協業は、単に効率を上げるだけでなく、作り手が本当に大切にしたいことを再認識する機会を与えてくれました。AIは私たちの「こうあるべき」という固定観念を揺さぶり、時には人間の創造性を刺激する存在。道具として使いこなすか、パートナーとして対話するか。その選択は、作り手一人ひとりの価値観に委ねられています。

5. 新しいクリエイティブチーム

生成AIの登場により、「技術的なスキル」だけでなく、「伝える力」や「インサイトを読み解く力」の重要性も浮き彫りになりました。「生成AIが作った動画」そのものよりも、どのように捉えてもらえる動画やクリエイティブを作るか。新たなクリエイター人材や、チームが生まれそうです。どんな立場の人もクリエイターになれることを考えると、生成AIの知見を深めることは、より自由な発想でクリエイティブを拡張していくための基盤となりえます。

感動する動画とは何か?心が動くクリエイティブとは何か? コミュニケーションの設計や表現について、これからも試行錯誤を続けていきたいです。