すべての始まりは「なぜ?」から。プロジェクトの成否を分ける「要求定義」

Web制作の成功は「最上流工程」でほぼ決まります。この章では、その核となる「要求定義」-つまり、プロジェクトの目的を明確にし、ゴールを定めるための具体的なステップを解説します。

1-1. 「目的」の解像度を上げる

プロジェクト開始前に、まず関係者全員で自問すべき最も重要な問い。それは「私たちは、なぜWebサイトを作る(リニューアルする)のか?」です。この問いへの答えの解像度を上げることが、すべての始まりとなります。

■ゴールを「数値」で設定する(KGI/KPI)

「売上を向上させたい」「問い合わせを増やしたい」といった漠然とした目標を、具体的な数値に落とし込みましょう。ここで用いるのがKGIとKPIという指標です。

KGI (Key Goal Indicator) プロジェクトの最終ゴールとなる、最も重要な指標。 |

|---|

例)「Webサイト経由の年間売上を1億円にする」「Webからのサービス問い合わせを月間50件獲得する」 |

KPI (Key Performance Indicator) KGIを達成するための中間的な指標。 |

例)KGI「問い合わせ月間50件」を達成するために… |

これらの設定は、プロジェクト関係者全員が「どの山を登るのか」を共有し、施策が正しかったのかを客観的に判断できるようにするためです。明確な数値目標こそ、プロジェクトを導く強力な指針となります。

■「誰に」届けるのかを明確にする(ペルソナ/カスタマージャーニー)

次に重要なのが「誰の課題を解決するWebサイトなのか?」を明確にすることです。

ペルソナ | カスタマージャーニー | カスタマージャーニーマップ |

|---|---|---|

「誰に届けるか」、つまり「理想の顧客」を具体的にイメージした架空の人物像です。年齢、職業、ライフスタイル、価値観、悩みなどを細かく設定することで、あたかも実在する人物のように描写します。これにより、チーム内で共通のユーザー像を共有することができます | 設定したペルソナがサービスや製品を認知してから、最終的に顧客になるまでの「思考や感情、行動のプロセス」全体を指します。これは「顧客の旅」そのものであり、まだ可視化される前の、一連の流れや体験そのものを意味します。 | 「顧客の旅」を時系列で可視化したものがカスタマージャーニーマップです。旅のどの段階で、どんな情報が必要か、どんな感情を抱くかなどを整理し、一覧できるようにした「地図」です。このマップを作成することで、各フェーズで提供すべきコンテンツが明確になります。 |

カスタマージャーニーマップに設定したペルソナが、あなたの会社やサービスを全く知らない状態から、最終的に顧客になるまでの「思考や感情、行動のプロセス」を時系列で可視化したものです。この「旅の地図」を描くことで、Webサイトが旅のどの段階で、どのような情報を、どのように提供すべきかが明確になります。

1-2. 「要求定義」と「要件定義」は似て非なるもの

目的とターゲットが明確になったら、いよいよプロジェクトで実現したいことを具体化していきます。ここで、多くのプロジェクトが混乱する原因となる、非常に重要な二つの言葉の違いを理解しておく必要があります。それが「要求定義」と「要件定義」です。

これを「家づくり」に例えてみましょう。

要求定義(Why/What:なぜ、何をしたいか) 施主(あなた)の「想い」の部分です。 |

|---|

例)「家族が自然に集まる、明るく開放的なリビングが欲しい」「冬でも暖かく、夏は涼しく過ごせる快適な家がいい」 |

要件定義(How:どうやって実現するか) 設計士(制作パートナー)が、施主の想いを実現するための「具体的な仕様」です。 |

例)「リビングは南向きで広さ20畳、吹き抜け構造にする」「断熱材は〇〇を使い、窓はすべてペアガラスにして床暖房を設置する」 |

Webサイト制作において、Web担当者が主体的にリーダーシップを発揮すべきなのは、まさしく「要求定義」のフェーズです。ビジネスの目的を達成するために「Webサイトに何をしてほしいのか」、その背景にある「なぜそれが必要なのか」を徹底的に考え、言語化し、制作パートナーに伝えること。これを曖昧なままパートナーに丸投げしてしまうと、「立派な家は建ったけど、私たちが本当に望んでいた暮らしとは何か違う…」という悲劇が起きてしまいます。

博報堂アイ・スタジオ(以下、アイスタ)は、あなたのビジネスへの想いを、実現可能な仕様に落とし込むことはもちろん、お打ち合わせを重ねることで、ご自身では気づいていなかった潜在的な課題まで見つけ出し、「想い=要求」に寄り添い、伴走させていただきます。

この二つのフェーズを明確に区別し、まずは社内で「要求定義」をしっかり固めること。それが、後の工程での手戻りや認識のズレを防ぎ、プロジェクト成功の揺るぎない礎となります。

参考記事:Webサイト制作で重要な要求定義とは?Web制作成功の秘訣を解説

成功へのロードマップを描く。Webサイト制作の全体フローとRFP

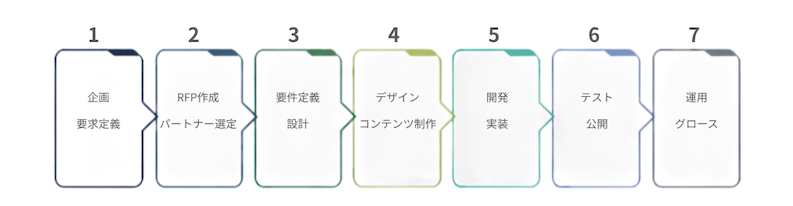

2-1. 【全体像】Webサイト制作プロジェクトの7つのステップ

Webサイト制作プロジェクトは、一般的に以下の7つのステップで進行します。

2-2. 最高のパートナーと出会うための「RFP(提案依頼書)」作成術

ロードマップの中でも最初の大きな関門が「パートナー選定」です。ここで鍵となるのがRFP(Request for Proposal:提案依頼書)です。

なぜRFPが必要なのか? それは、各社に同じ条件・情報を提供し、公平かつ質の高い提案を引き出すためです。口頭や簡単なメールでの依頼では、伝言ゲームのように情報が歪んだり、各社がバラバラの解釈で提案してきたりするため、適切な比較検討ができません。

良いRFPは、良い提案を引き寄せます。最低限、以下の項目を盛り込みましょう。

1.プロジェクトの背景と目的

2.ゴール(KGI/KPI)

3.ターゲットユーザー

4.予算

5.スケジュール

6.提案依頼事項

7.評価基準

RFPの作成は決して楽な作業ではありません。しかし、この手間を惜しまないことが、あなたの会社のビジネス課題に本気で向き合ってくれる、最高の制作会社と出会うための最も確実な方法です。

参考記事:制作会社への依頼に不可欠なRFP(提案依頼書)の作成と活用法

制作会社と共に創り上げる。制作フェーズの重要ポイント

最適な制作会社を選定し、いよいよ具体的な「ものづくり」のフェーズに。専門領域は制作会社の知見を信頼し任せるべきですが、プロジェクトの成功責任者であるWeb担当者として、重要な判断ができるよう、最低限の知識は備えておきましょう。

この章では、「デザイン」と「開発」のフェーズで特に押さえておきたい勘所を解説します。

3-1.デザイン:見た目の先にある「体験(UX)」を設計する

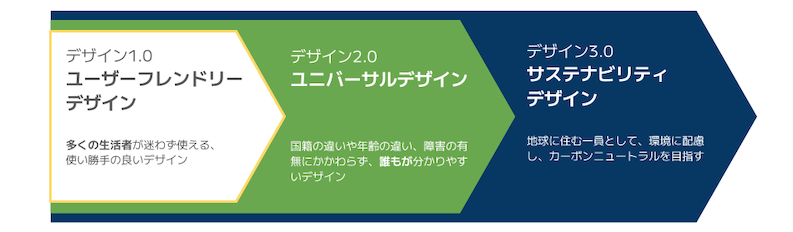

Webサイトのデザインと聞くと、「見た目」を想像しがちです。しかし、ビジネスで成果を出すWebサイトには、それ以上に重要な3つの視点があります。

■ UIとUX:心地よい「体験」を届けるために

・UI (User Interface/ユーザーインターフェース)

・UX(User Experience/ユーザーエクスペリエンス)

優れたUIは、優れたUXの重要な一部ですが、UIが優れていれば必ずUXも良いとは限りません。制作会社とデザインを議論する際は、単に「かっこいいかどうか」だけでなく、「このデザインは、第1章で設定したペルソナの目的達成に貢献しているか?」というUXの視点を常に持つことが重要です。

■ ウェブアクセシビリティ

誰もが使いやすいWebサイトの必須要件 ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障がいのある方を含め、どのようなユーザーでも、どのような環境でも、Webサイトの情報を等しく利用できることを指します。これは単なる社会貢献活動ではありません。多様なユーザーがストレスなく利用できるWebサイトは、結果としてより多くの人に情報を届けることができ、ビジネス機会の損失を防ぎます。2024年4月の法改正で事業者への合理的配慮の提供が義務化されたこともあり、現代のWebサイトにおいてアクセシビリティへの配慮は、対応すべき「必須要件」となっています。

参考記事:アクセシビリティとブランドパーソナリティの共存

■ サステナブルUX(地球と人に配慮した体験設計

近年、企業の社会的責任(CSR)やSDGsへの関心が高まるなか、Webサイトのデザインにおいても「サステナビリティ(持続可能性)」が新たなキーワードになっています。

これは、Webサイトが表示されるまでに消費されるサーバーの電力を抑えるため、ページのデータ量を極力削減するといった「環境負荷の低減」を目指す考え方です。例えば、画像のファイルサイズを適切に圧縮したり、不要な装飾や機能を削ぎ落としたりすることがこれにあたります。

これは単なる環境活動ではありません。データ量が軽いWebサイトは、表示速度が劇的に向上します。ページの表示が遅いとユーザーはすぐに離脱しますが、表示が速いWebサイトはユーザー体験を向上させ、結果としてコンバージョン率の改善にもつながります。地球環境への配慮が、巡り巡ってビジネスの成果にも貢献するのです。

また、ユーザーの貴重な時間を奪うデザインや、誤解を招く設計を避けるといった、倫理的な視点もサステナブルUXの重要な要素です。企業の姿勢が問われる現代において、サステナビリティを意識したデザインは、ユーザーとの長期的な信頼関係を築く上で、今後ますます重要になっていくでしょう。

3-2. 開発:将来の拡張性を見据えた技術選定

デザインが固まったら、それをWebサイトとして機能させる「開発」のフェーズに入ります。ここでは、Web担当者も知っておくべきCMSとセキュリティーについて解説します。

■ CMSの進化:将来を見据えたシステム選び

・従来型CMS (WordPressなど)

・ヘッドレスCMS(microCMSなど)

どちらが優れているというわけではなく、Webサイトの目的や規模、将来の事業展開に合わせて最適なものを選ぶことが大切です。制作会社から提案されたCMSが「なぜ今回のプロジェクトに最適なのか」、その理由をしっかり確認しましょう。

参考記事:プロが本音で解説するCMS比較。目的別のおすすめ10選と選び方のコツ

■ セキュリティー対策:ビジネスを守るための最重要課題

Webサイトは、企業の重要な資産であり、顧客との信頼の窓口です。サイバー攻撃によるWebサイトの改ざんや停止、個人情報の漏洩は、ビジネスに致命的なダメージを与えかねません。最低限、以下のような対策が講じられているか、必ず確認しましょう。

・通信の暗号化 (常時SSL化)

・不正アクセスを防ぐ仕組み (WAFなど)

・CMSやプラグインの定期的なアップデート保守

セキュリティー対策は、一度行えば終わりではありません。新たな脅威に備え、継続的にメンテナンスしていく必要があります。公開後の保守・運用体制についても、契約前にしっかりと確認しておくことが不可欠です。

作って終わりではない。成果を計測し、成長させる運用フェーズ

多くの時間と労力をかけたWebサイトが公開された瞬間は、大きな達成感に包まれます。しかし、ビジネスの成果という観点では、公開はゴールではなく、新たな「スタートライン」です。

4-1.データ分析の新常識:GA4活用と顧客理解

Webサイトを改善するための第一歩は、現状を正しく知ること、つまり「データ分析」です。現在のWebサイト分析における必須ツールが、Google Analytics 4(GA4)です。

■ 計測の主役が「訪問」から「個人の行動」へ

・旧UA(セッションベース)

・新GA4(イベントベース)

この変化により、GA4では「ページを見た」という情報だけでなく、「動画を30秒再生した」「資料をダウンロードした」「特定のリンクをクリックした」といった、Webサイト内でのユーザーの具体的な関与(エンゲージメント)を、より正確に捉えることができるようになりました。

4-2. 分析から改善へ:Webサイトを「育てる」グロースサイクル

データ分析によってWebサイトの課題が見えてきたら、それを改善のアクションにつなげなければ意味がありません。そこで重要になるのが、継続的にWebサイトを改善し続ける「グロースサイクル」の考え方です。

・分析 (Analyze)

・仮説 (Hypothesize)

・実行 (Implement)

・検証 (Test)

このサイクルを地道に、そして継続的に回し続けること。それこそが、Webサイトを単なる情報の置き場所ではなく、ビジネスと共に成長し続ける強力な資産へと「育てていく」ことなのです。

成功の最後のピース。最良のWebサイト制作会社を見極める方法

プロジェクト成功のための考え方とプロセスを理解した上で、最後の、そして最も重要なピースが、「制作会社」の選定です。RFPを経て、複数の制作会社から提案を受けたとき、何を基準にその一社を選びますか?

5-1. 提案内容のどこを見るべきか?

・課題への「深い理解」があるか

・解決策に「具体性と納得感」があるか

・単なる「御用聞き」になっていないか

5-2. 長期的な関係を築けるか?

・制作実績と「担当者」を見る

・公開後の「グロース支援」まで見据えているか

まとめ

Webサイト制作は、複雑で、時に困難を伴うプロジェクトです。しかし、その成否は、最新の技術やデザインのトレンドを追いかけることだけで決まるわけではありません。

本記事で一貫してお伝えしてきたのは、成功の鍵はプロジェクトの「最上流工程」にあるということ。なぜ作るのかという明確な「要求定義」を持ち、プロジェクトの全体像を把握し、公開後はデータに基づいてWebサイトを「育てていく」という視点を持つこと。これらがあれば、プロジェクトは成功します。

この記事では便宜上「制作会社」という単語を使っていますが、博報堂アイ・スタジオは単なる「制作を請け負う会社」ではなく、ビジネスの成功という同じ目的地を目指す「パートナー」でありたいと考えています。

プロジェクトの「なぜ?」の言語化に迷った時は、一緒に考えます。

「最善な方法ってなに?」に自信がない時は、エビデンスを持ってご提案します。

ぜひ、Webサイト制作のプロジェクトが始動する際には、お気軽にお声がけいただけると嬉しいです。

無料 eBook「Webサイト制作ハンドブック(入門編)」 では、要求定義からRFP作成、要件定義など、Webサイト制作の流れを7つのステップで解説しています。

ぜひ、自社の施策設計にお役立てください。