良いWebサイトの品質を構成する3つの要素

良いWebサイトとは、単に見た目が美しいだけではありません。目指すべきは、ビジネスの目標達成に貢献し、長期にわたって価値を提供し続ける「本質的に質の高いWebサイト」です。その品質は、主に以下の3つの要素によって構成されています。

1.技術的な品質

Webサイトは、コードやインフラ(サーバー環境)といった技術基盤の上に成り立っています。この土台がしっかりしていなければ、どんなに優れたコンテンツやデザインも、ユーザーに正しく届けることはできません。

安定稼働を支えるインフラ

Webサイトを家に例えるなら、インフラは土地や基礎にあたります。Webサイトのデータを保管し、ユーザーからのアクセスに応じて安定して情報を提供するサーバー環境は、Webサイトの信頼性を左右する重要な要素です。例えば、キャンペーンの実施でアクセスが急増した際にサーバーがダウンしてしまっては、大きなビジネス機会の損失につながります。

そのため、Webサイトの規模や将来の拡張性を見据え、適切なサーバー(共用、VPS、クラウドなど)を選定し、安定した稼働を維持するための保守・運用体制を整えることが不可欠です。

ユーザー体験と機会損失に直結する基本性能

技術基盤の中でも、ユーザー体験に直接影響するのが表示速度です。読み込みに3秒以上かかると、ユーザーの約半数がWebサイトから離脱すると言われています。これは、Webサイトがビジネス機会を失っていることに他なりません。

また、スマートフォンやタブレットなど、あらゆるデバイスで快適に閲覧できるマルチデバイス対応(レスポンシブデザイン)も、現代では必須の技術です。

信頼の礎となる堅牢なセキュリティ

ユーザーの個人情報や企業の機密情報を守るセキュリティ対策は、Webサイトの信頼を築く上で最も重要な要素の一つです。通信を暗号化するSSL化はもはや最低限の対策であり、それだけでは十分とは言えません。

悪意のある第三者によるサイバー攻撃からWebサイトを守るためには、

・WAF(Web Application Firewall)の導入による不正アクセスの遮断

・CMS(WordPressなど)やプラグインの定期的なアップデートによる脆弱性の解消

・改ざん検知や不正ログイン防止の仕組み

といった多層的な防御策を講じる必要があります。

信頼できる制作会社は、こうした包括的なセキュリティ対策を設計・実装できる専門知識を持っています。

また、近年、Webサイトの技術的な品質を考える上で、サステナビリティの視点も重要になっています。特にAIや高解像度の動画、複雑なアニメーションなど、データ量が大きいコンテンツが増加するにつれて、Webサイトの閲覧にかかる電力消費や通信量も増加傾向にあります。

この電力消費は、カーボンフットプリント(二酸化炭素排出量)の増加につながるため、環境への配慮が求められる時代です。画像の適切な圧縮や、不要なコードの削除、効率的なキャッシュ利用など、技術的な最適化を行うことで、ユーザーの体験を損なうことなく、環境負荷の低減にも貢献できるのです。

参考ページ:サステナデザイン

2.ユーザー体験(UX)の品質

UX(ユーザーエクスペリエンス)とは、Webサイトを通じてユーザーが得るすべての「体験」を指します。「このWebサイト、使いやすいな」「知りたい情報がすぐ見つかった」と感じるかどうかは、UXの品質にかかっています。優れたUXは、ユーザーの満足度を高めるだけでなく、ブランドへの信頼や愛着を育む上でも重要です。

直感的で迷わせない「使いやすさ」(ユーザビリティ)

UXの土台となるのが、ユーザーが目的の情報をストレスなく見つけ、タスクを完了できるかという「使いやすさ」、すなわちユーザビリティです。

具体的には、

・分かりやすいナビゲーション:どこに何があるか一目でわかるメニュー構造。

・論理的な情報設計:コンテンツが直感的に理解できる階層で整理されている。

・明確な導線:次にしてほしい行動(問い合わせ、資料請求など)を分かりやすく示すCTAの配置。

といった要素が求められます。

これらは、美しいUI(ユーザーインターフェース)デザインと一体となって、初めてその真価を発揮します。

心に響き、行動を促す「コンテンツ体験」

ユーザーが求めているのは、単なる情報の羅列ではありません。文章が理解しやすく、図や画像、動画が適切に使われていることはもちろん、そのコンテンツがユーザーの感情にどう働きかけるかが重要です。

専門的な内容を分かりやすく解説するだけでなく、ブランドの個性や想いが伝わるようなトーン&マナーで一貫したメッセージを発信することで、ユーザーは共感を覚え、次の行動へとスムーズに移ることができます。

参考記事:UX×データ分析アプローチ!DXのサービス設計プロセスとは?

誰も置き去りにしない「アクセシビリティ」

高品質なUXを語る上でアクセシビリティも欠かせない要素です。

これは、年齢、身体的な条件、利用環境などにかかわらず、誰もが等しく情報にアクセスし、サービスを利用できるように配慮することを指します。

例えば、

・画像の代替テキスト:スクリーンリーダー(音声読み上げソフト)利用者に画像の内容を伝える。

・十分なコントラスト:弱視の方でもテキストが読みやすい色の組み合わせにする。

・キーボード操作への対応:マウスが使えないユーザーでもすべての機能を利用できる。

といった配慮は、より多くの人にWebサイトを使ってもらうために不可欠であり、企業の社会的責任を示す上でも重要です。

3.検索体験を最適化するSEOやAIO、GEOの品質

SEO(Search Engine Optimization)とは、検索エンジンにWebサイトを正しく評価してもらうための取り組みです。SEOの品質を高めるには、まずGoogleに理解されやすい内部構造を整えることが大切です。例えば、コンテンツの階層を正しく示すHタグや、画像の内容を伝えるためのaltタグなどがこれにあたります。

参考記事: 【2025年版】SEO対策を初心者向けに完全ガイド!即効性のある実践事例も解説

最近では、SEOに加え、AIO (AI Optimization) と GEO (Geographic Engine Optimization) という視点も欠かせません。

AIO(AI最適化):AIと共に創る新しい検索体験

AIOとは、AI(人工知能)を活用してコンテンツと検索戦略を最適化するアプローチです。これは、単にAIに文章を書かせることではありません。AIを用いて、ユーザーが次に何を求めるかを予測し、検索意図のさらに奥にある潜在的なニーズに応えるコンテンツを先回りして提供することを目指します。

例えば、

・AIによる高度なキーワード分析と需要予測

・ユーザー一人ひとりに合わせたコンテンツのパーソナライズ

・対話型AIによる、より自然で満足度の高い検索体験の提供

など、AIとの協業によって、従来のSEOの枠組みを超えた、より質の高い情報提供が可能になるのです。

GEO(地理的最適化):地域とユーザーを繋ぐ

GEOは、特定の地域(Geographic)における検索行動に最適化する考え方で、一般的にローカルSEOとして知られています。実店舗を持つビジネスや、特定のエリアでサービスを提供する企業にとって、これは極めて重要な品質です。

具体的には、

・Googleビジネスプロフィールの情報を常に最新かつ魅力的に保つ

・「地域名 + サービス名」といったローカルキーワードを意識したコンテンツ作成

・地域コミュニティに関連する情報発信による、地元ユーザーとの関係構築

など、オンラインの情報とオフラインでの実際の体験をシームレスに繋ぎ、地域のお客様に「見つけてもらう」ための取り組みが求められます。

優れたWebサイトとは、もはや検索エンジンのためだけではなく、AI技術を駆使して未来のユーザー行動を予測し、かつ地理的な条件に合わせて最適な情報を提供する、そんな「体験の最適化」が実現できているWebサイトなのです。

Webサイト制作会社とのよくあるトラブルと回避策

「良いWebサイト」を制作するためには、品質を理解し、優れた制作会社を選ぶことが重要であるとお伝えしました。しかし、実際にプロジェクトを進める中で、想定外のトラブルに直面することも少なくありません。ここでは、発注者がよく陥りがちな5つのトラブルとその回避策について解説します。

トラブル1: 見積もり金額と最終請求額が異なる

【よくあるケース】 プロジェクト開始前に提示された見積もりが安かったため契約したが、進めていくうちに「この機能を追加すると追加費用がかかります」「この修正は見積もり外です」といった理由で、最終的な請求額が大幅に増えてしまうケースです。

【回避策】 見積もりの段階で、「どこまでが基本費用に含まれていて、どこからが追加費用となるのか」を明確にしてもらいましょう。(作業範囲記述書(SOW)を提出を求めるといいです。)特に、Webサイトの規模や機能、ページの階層構造など、具体的な仕様について詳細な合意を交わすことが重要です。

トラブル2: 制作スケジュールが遅延する

【よくあるケース】 「予定通りに公開できると思っていたのに、気づいたら納期が大幅に遅れていた」というケースです。発注者側でのフィードバックが遅れたり、制作会社側のリソース不足やコミュニケーション不足が原因で発生します。

【回避策】 プロジェクト開始時に、全体のスケジュールを「見える化」することが非常に大切です。各工程(企画、デザイン、開発、テストなど)の期間と、発注者側が対応すべき項目(素材提供、確認、フィードバックなど)を明確に定め、定期的な進捗報告の場を設けることで、遅延の兆候を早期に察知できます。

トラブル3: デザインや機能が期待と異なる

【よくあるケース】 「イメージしていたデザインと全然違う」「希望した機能が実装されていない」など、完成後に発注者の期待と制作物の間にギャップが生じるケースです。

【回避策】 このトラブルは、発注者と制作会社の間の「認識のズレ」が最大の原因です。デザインや機能について、言葉だけでなく、参考サイトや手書きのワイヤーフレームなどを用いて具体的にイメージを共有しましょう。また、制作会社からのデザイン案やプロトタイプ(試作品)は、都度詳細に確認し、不明な点があれば必ず質問することが重要です。

トラブル4: 著作権や肖像権の侵害

【よくあるケース】 Webサイトに掲載されている画像やテキストが、他のWebサイトからの無断転載だったり、著作権フリーでない素材が使われていたりするケースです。特に近年では、AIで生成した画像の使用においてトラブルが発生するケースが増えています。AIが学習に使用したデータに著作権を侵害するものが含まれていたり、生成された画像が特定の個人の肖像権を侵害する恐れがあったりするため、注意が必要です。

【回避策】 使用される画像やテキストが、著作権フリーの素材であるか、あるいは正規のライセンスを取得しているかを必ず確認しましょう。AIで生成された画像についても、その生成元や利用規約を事前に確認し、トラブルのリスクがないかを判断することが大切です。

トラブル5: テスト不足による不具合

【よくあるケース】 公開後にリンク切れや表示崩れ、フォームの送信ができないといった不具合が多数発見されるケースです。テストの工数が不足していたり、特定の環境(ブラウザ、デバイス)でのみ確認が行われていたりすることが原因で起こります。

【回避策】 公開前に、テスト項目をリストアップし、制作会社と共有することをお勧めします。例えば、「全ページのリンクが正しく機能するか」「スマートフォンでの表示に崩れはないか」「問い合わせフォームは正常に送信できるか」など、具体的なチェック項目を定めておくことで、品質を担保できます。

良い制作会社を見極めるための5つのチェックポイント

「良いWebサイト」を制作するには、その品質を深く理解し、実現できるパートナーが必要です。ここでは、Webサイトの制作会社を見極める際に、特に注目すべき5つのポイントをお伝えします。

1.ヒアリングの質

制作会社を評価する最初のステップは、ヒアリングです。単に「こんなWebサイトを作りたい」というあなたの要望を聞くだけでなく、「なぜそのWebサイトが必要なのか」「ビジネスの目的は何か」といった、より本質的な部分まで深く掘り下げてくれるかを確認しましょう。

優れた制作会社は、Webサイト制作の背景にある課題や悩みを言語化する手助けをしてくれます。もし、ヒアリングが表面的で、すぐに「いくらでできます」という話になるようなら、注意が必要です。

2.提案内容の具体性

ヒアリングで得られた情報をもとに、制作会社は提案書を作成します。ここで注目すべきは、提案内容の具体性です。単に「おしゃれなデザインにします」といった抽象的な表現ではなく、「ターゲットユーザーの行動分析に基づき、このような導線設計を行います」「表示速度を向上させるために、画像の軽量化とサーバー設定を最適化します」のように、明確な根拠と具体的な施策が提示されているかを確認してください。

先のセクションで解説した「技術、UX、SEO」の3つの品質要素に対して、どのようなアプローチを取るのかが具体的に示されていれば、信頼できるパートナーだと言えるでしょう。

3.コミュニケーションの透明性

Webサイト制作は、発注者と制作会社の二人三脚で進めるプロジェクトです。そのため、円滑なコミュニケーションは成功の鍵となります。

プロジェクトの進捗状況を定期的に報告してくれるか、質問や懸念に迅速かつ丁寧に回答してくれるか、スケジュールや費用の変更点があれば明確に説明してくれるかなど、透明性の高いコミュニケーションが期待できるかを見極めましょう。この段階でコミュニケーションに不安を感じるようであれば、後のトラブルにつながる可能性が高いです。

4.実績の確認

制作会社が手掛けた過去の実績を拝見するのも良い方法です。デザインのテイストだけでなく、自社の業界や近い規模の制作実績が豊富かどうかを確認しましょう。

さらに、ただWebサイトを制作しただけでなく、「そのWebサイトを通じてどのような成果を上げたのか」までを質問してみることをお勧めします。例えば、「このWebサイトの集客数が20%増加しました」「ECサイトのコンバージョン率が5%改善しました」といった、具体的な成果を語れる制作会社は、単なる制作技術だけでなく、ビジネスゴールへの貢献を意識している証拠です。

CASE STUDY ※守秘義務上多くの実績を掲載することができず⋯。すみません。

5.保守・運用体制の有無

Webサイトは、公開して終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。公開後のサーバー管理やセキュリティ対策、コンテンツ更新のサポート体制が整っているかも、重要なチェックポイントです。

長期的な視点で、Webサイトを「育てる」ためのパートナーシップを築けるか。この点を確認することで、公開後に「思っていたのと違う」「何か問題が起きても対応してくれない」といった事態を避けることができます。

品質管理基準がもたらす安心

ここまで、Webサイトの品質を構成する3つの要素と、制作会社を見極めるポイントについてお伝えしました。では、具体的に「質の高いWebサイトを制作し、長期的に運用できる」会社とは、どのような基準で品質を管理しているのでしょうか。

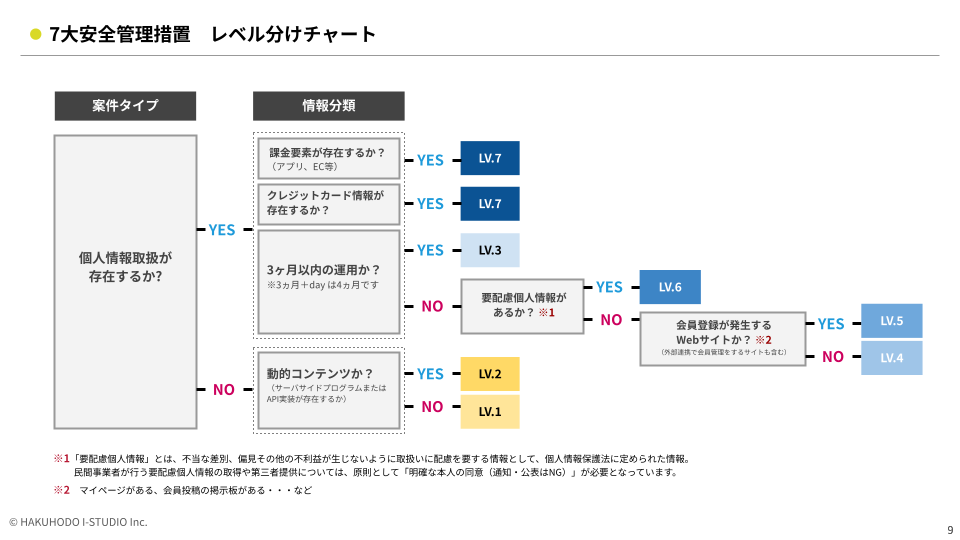

博報堂アイ・スタジオでは、第三者検証・品質保証専門会社のコンサルティングを受け、独自の厳しい品質管理基準として「7大安全管理措置」を策定しています 。この基準は、Webサイトの制作から公開後の運用までを網羅し、お客様に安心してサービスをご利用いただくためのものです。

この「7大安全管理措置」は、主に以下の観点から品質を追求しています。

■技術的措置基準とリスクレベルの設定

案件のタイプ(例:個人情報取扱いの有無、課金要素の有無など)に応じてリスクレベルを7段階に分類し、それぞれに最適な技術的措置基準を定めています 。これにより、案件ごとに必要となるセキュリティレベルやテスト内容が明確になります。

■長期運用を前提としたバージョン管理とテスト基準

長期運用案件においては、将来的な脆弱性発生リスクを考慮し、メーカーのサポートやセキュリティパッチが提供されるものを選定します 。さらに、セキュリティアップデート時の動作検証に利用するリグレッションテストの実施を必須とするなど、運用フェーズの品質維持にも力を入れています 。

■セキュアコーディングと脆弱性診断

Webサイト公開前には、IPA(情報処理推進機構)やOWASPが定める基準に準拠したセキュアコーディングを徹底し、Webアプリケーション脆弱性診断を必須で実施します 。これにより、悪意のある攻撃に対する防御力を高め、お客様のWebサイトを安全に保ちます。

Webサイトは、作って終わりではありません。納品後の品質を維持する「運用品質」も非常に重要です。私たちの品質管理基準は、「納品品質」と「運用品質」を切り離せないものとして捉え、要件定義から運用までの一貫した品質計画を立てることで、お客様のビジネスを長期にわたってサポートする体制を整えています 。

最近されたご相談・よくある質問

Q:デザイン性を保ちつつ、アクセシビリティを維持することはできるのでしょうか?

A:アクセシビリティとデザイン性は、対立するものではなく、優れたデザインの一部として両立させることが可能です。どちらかを犠牲にするのではなく、「すべての人が快適に使える美しいデザイン」を目指すのが基本です。 色の選び方と使い方の工夫や、テキストとレイアウトを整理、直感的な操作性の提供などで、両立は可能です。

Q:Webサイトのリニューアルを検討しています。BtoB企業の対応実績がございましたら伺いたいです。

A:BtoB企業は、Webサイト制作はもちろん、制作後のデジタルマーケティング支援も得意としています。クライアントとの守秘義務の関係で、多くの実績を公開することができませんが、最近では長瀬産業様のパートナーとして、Webサイト運用に携わらせて頂いています。長瀬産業と連携して歩んだDX化の5年間

Q:サステナビリティに配慮したWebサイトとはどのようなものですか?

A:AIの普及で、消費電力が急増していると言われます。ヘッドレスCMSの導入や、遅延読み込み(Lazy Loading)の実装、画像の最適化、デバイスフォントの使用、ダークモードへの切り替えなどで通信料や消費電力の削減に寄与することができます。

Q:会員サイトなど、個人情報を取得するWebサイトの制作も可能ですか?

A:20年以上渡り、個人情報取得のキャンペーンや会員サイトの制作を実施しており、プライバシーマークはもちろん、情報セキュリティマネジメントシステム(IS86392/ISO(JISQ)27001)の認証も保持しています。オフィスも個人情報を扱う専門の部屋を設け、限られた人間しか入室できません。(オフィス移転以降、私も入室したことがありません。。。)

まとめ

このコラムを通じて、Webサイトの品質は「技術」「UX」「SEO」の3つの要素で構成されていることをお伝えしました。そして、その品質を担保するためには、発注者であるあなた自身が知識を持ち、パートナーとなる制作会社を適切に見極めることが重要です。

Webサイトは、公開して終わりではありません。むしろ、そこからが本当の始まりです。ユーザーのニーズや市場の変化に合わせて改善を続け、長期的に「育てる」ことで、Webサイトはビジネスの成長に不可欠な資産となります。

Webサイトの品質は、企業の信頼そのものです。技術的・倫理的な品質を追求することは、ユーザーからの信頼を築き、最終的にはビジネスの成果に直結します。

私たちが実践している「7大安全管理措置」のような品質管理基準は、お客様のWebサイトを長期にわたって守り、ビジネスの成功を支えるためのものです。発注者と制作会社がともに品質に対する意識を高め、協力し合うことで、より良いWebサイトが生まれ、社会に貢献できると信じています。

無料eBook「品質管理基準ガイドライン」では、一般的な品質管理基準と、博報堂アイ・スタジオならではの管理基準も解説しています。Web制作会社をお探しの際、お役に立てるとうれしいです。