なぜ「リーンキャンバス」が求められるのか?

「画期的な事業アイデアを思いついたが、何から手をつければいいかわからない」

「時間をかけて分厚い計画書を作ったものの、市場の反応は今ひとつだった」

新規事業開発やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に携わる中で、このような壁に直面した経験はないでしょうか。

こうした課題の根本には、多くの事業が「検証されていない仮説(思い込み)」の積み重ねで計画されてしまう、という構造的な問題があります。作り手が「絶対に顧客に喜ばれるはずだ」と妄信して時間とコストを投下しても、それが市場の真のニーズとズレていては成功は望めません。

では、どうすれば成功確率の高いビジネスを効率的に構築できるのでしょうか。その鍵を握るのが、「リーン(Lean)」な思考法です。リーンとは「贅肉のない、効率的な」といった意味を持ち、ビジネスにおいては「価値のないムダを徹底的に排除し、最小限のリソースで最大限の価値を生み出す」という考え方を指します。これは、完璧な計画を立てることよりも、顧客との対話を通じて学び、素早く方向修正していくことを重視するアプローチです。

そして、このリーンな思考法を実践し、事業アイデアを素早く、かつ的確に検証するために開発されたフレームワークが「リーンキャンバス」です。

この記事を読み終えるころには、あなたの頭の中にある漠然とした事業アイデアを、成功へと導くための具体的な一枚の「地図」に落とし込めるようになっているはずです。

リーンキャンバスとは?

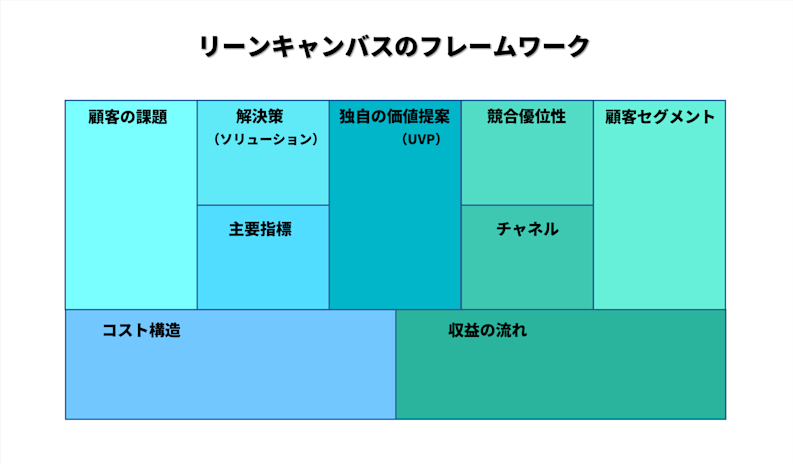

リーンキャンバスとは、事業アイデアを1枚に凝縮するフレームワークです。

コンサルタントであり起業家でもあるアッシュ・マウリャ氏が、自身の著書『Running Lean』の中で提唱したもので、新規事業のビジネスモデルを可視化するために活用されます。

その最大の特徴は、A4用紙1枚という限られたスペースに、事業の核となる9つの要素を書き出すことで、アイデアの全体像を素早く整理し、潜んでいるリスクや検証すべき仮説を明確にできる点にあります。

これは、何十ページにも及ぶ従来の事業計画書とは全く異なる発想です。分厚い計画書が一度作ると修正しにくい「静的な計画書」であるのに対し、リーンキャンバスはチームで対話し、状況に合わせて素早く書き換えられる「動的な対話ツール」としての役割を果たします。

この一枚のキャンバスは、アイデアの全体像を素早く整理し、事業に潜む「最も失敗する確率が高いリスク」や、検証すべき仮説を明確に浮かび上がらせます。特に、まだプロダクトが存在しない、あるいは市場が確立されていないスタートアップや新規プロジェクトの初期段階では、「プロダクトは本当に作れるのか?」という技術的なリスク以上に、「その課題を抱える顧客は本当にいるのか?」「顧客は対価を払ってくれるのか?」といった顧客・市場に関するリスクの方が圧倒的に大きいのが現実です。

ーンキャンバスは、まさにその点に焦点を当て、「プロダクト(解決策)ありき」ではなく、「顧客ありき」「顧客の課題ありき」でビジネスモデルを構築することを強力にサポートし、現代の事業開発を成功へと導くための指針となるフレームワークなのです。

リーンキャンバスがもたらす4つの具体的なメリット

リーンキャンバスは、単にビジネスモデルを書き出すだけのツールではありません。活用することで、新規事業開発のプロセスに大きなメリットをもたらします。

メリット1:事業の全体像と本質を、A4用紙一枚で可視化できる

何十ページにもわたる事業計画書は、作成に時間がかかるだけでなく、全体像を把握しにくいという欠点があります。リーンキャンバスを使えば、事業の収益構造から顧客への価値提供、競合優位性まで、ビジネスの根幹をなす要素を一枚の紙に凝縮できます。これにより、事業の本質的な論点が明確になり、どこにリスクが潜んでいるのかを一目で把握することが可能です。

メリット2:「顧客の課題」起点で、本当に価値あるプロダクトを追求できる

私たちがDX支援を行う中でよく目にする失敗のひとつが、作り手の視点だけで開発を進めてしまう「プロダクトアウト」の罠です。リーンキャンバスは、最初に「顧客(ターゲット)」と「課題」を定義することから始めます。これは、「誰の、どんな課題を解決するのか?」という事業の原点を徹底的に突き詰めるプロセスです。この顧客中心のアプローチは、ユーザーに本当に求められ、愛されるプロダクトやサービスを生み出すための第一歩であり、私たち博報堂アイ・スタジオが最も重視するUX(ユーザーエクスペリエンス)デザインの思想とも深く合致しています。

参考記事:利用者ファーストを突き詰めたオウンドメディアのUI/UX設計

メリット3:チームの共通言語となり、建設的な議論を促進する

プロジェクト責任者、デザイナー、エンジニアなど、異なる役割を持つメンバーが集まるチームでは、それぞれが思い描く事業のイメージが微妙に異なっていることが少なくありません。リーンキャンバスという共通のフォーマットを使うことで、全員が同じ視点で事業全体を俯瞰できるようになります。「私たちのUVP(Unique Value Proposition:独自の価値提案)は、本当にこの顧客セグメントに響くだろうか?」「この主要指標は、事業の成功を測る上で本当に適切か?」といった、具体的で建設的な議論を活発化させるための強力な土台となるのです。

メリット4:変化に強く、スピーディーな仮説検証と方向転換を可能にする

リーンキャンバスに書き出す内容は、あくまで「仮説」です。最初から完璧なものを目指す必要はありません。むしろ、このキャンバスをたたき台として、顧客へのインタビューやプロトタイプの検証を通じて、次々と仮説を検証していくことが重要です。検証の結果、仮説が間違っていると分かれば、キャンバスの一部を書き換え、迅速に方向転換する。この機動性の高さこそが、変化の激しい時代において事業の成功確率を劇的に高める鍵となります。

リーンキャンバスの9つの構成要素

それでは、実際にリーンキャンバスを作成してみましょう。

書く前に押さえるべき3つのポイント

本格的に書き始める前に、効果的にリーンキャンバスを活用するための心構えを3つお伝えします。

完璧を目指さず、30分以内で書き上げる

最初から時間をかけて綺麗な文章を書く必要はありません。まずは思いつくままに、キーワードや短い文章で全てのブロックを埋めてみましょう。スピードを重視することで、直感的なアイデアや、まだ整理されていない思考を吐き出すことができます。自分たちの「思い込み」を書き出す場だと心得る

キャンバスに書かれたことは、現時点での「仮説」にすぎません。「私たちの顧客はきっとこうに違いない」「この機能は絶対に必要だ」といった、チーム内の暗黙の前提や思い込みを言語化し、可視化することが第一の目的です。常に「顧客は誰で、何に困っているのか?」に立ち返る

書き進めるうちに、どうしてもソリューションや収益モデルといった「自分たちのこと」に意識が向きがちになります。しかし、最も重要なのは常に「顧客」です。各ブロックを埋める際には、常に顧客の視点に立ち返ることを忘れないでください。

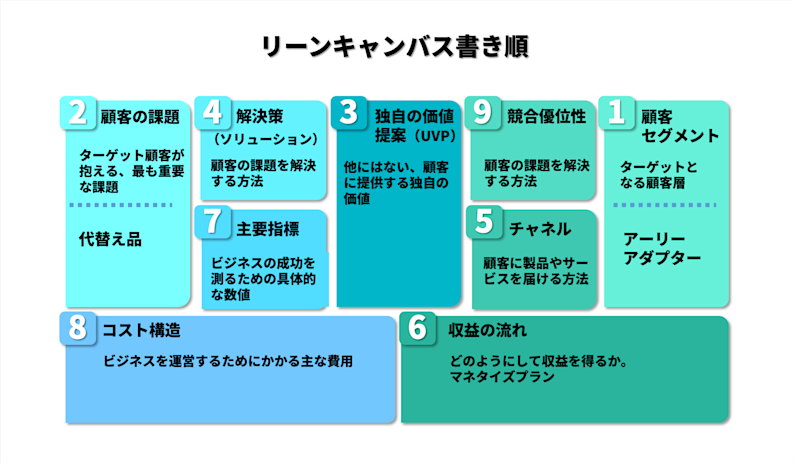

リーンキャンバスの実践的な書き順と各要素の解説

リーンキャンバスには、より思考を整理しやすくするための推奨される書き順があります。

以下の順番に沿って、各要素を解説していきます。

1. 顧客セグメント(Customer Segments)

なたの製品やサービスは「誰」のためのものか、という点をここで定義します。

漠然としたターゲットではなく、できるだけ具体的に定義します。

(例:都内のIT企業に勤務する、30代のプロジェクトマネージャー)特に、新しいものを積極的に試してくれる「アーリーアダプター」は誰かを意識することが重要です。彼らは、プロダクトが未完成であっても価値を見出し、貴重なフィードバックをくれる最初のファンになる可能性があります。

(アーリーアダプターとは、新しい技術やサービスなどの普及の過程で、最も早い段階でそれを受け入れ、利用する生活者層のこと。周りに影響を与えるオピニオンリーダーとしての役割も持つため、アーリーアダプターに支持されることが、その後の市場全体の普及への鍵となる)

参考記事:カスタマージャーニーマップをプロダクトの要件に落とすユーザーストーリーマッピングとは

2. 課題(Problem)

その顧客が抱えている「上位3つの課題」は何か、という点をここで明確にします。

顧客セグメントで定義した人々が、現状で最も不満に感じていること、解決したいと思っていることを3つ書き出します。

顧客自身も明確に言語化できていない「潜在的な課題」まで深掘りできると、事業の独自性が高まります。

また、彼らが現在その課題を解決するために使っている「既存の代替品(競合サービスなど)」も併せて書き出しましょう。これは、あなたのサービスが乗り越えるべきハードルを明確にします。

3. 独自の価値提案(UVP - Unique Value Proposition)

顧客があなたを選ぶ「明確で説得力のある理由」は何か、という点をここで表現します。

あなたのプロダクトやサービスが、顧客の課題を解決し、競合の代替品にはない「独自の価値」をどう提供するのかを、簡潔で分かりやすい言葉で表現します。

「なぜ、数ある選択肢の中からあなたを選ぶべきなのか?」という問いに対する、明確な答えです。エレベーターピッチのように、30秒で魅力が伝わるようなメッセージを考えましょう。

(例:面倒な経費精算を、スマホでレシートを撮るだけで完了させる最も簡単な方法)

参考記事:顧客に選ばれる理由を言語化する 「バリュープロポジション」の作り方

4. ソリューション(Solution)

課題を解決するための具体的な方法・機能は何か、という点をここで書き出します。

UVPを実現するための、具体的な解決策やプロダクトの主要な機能を書き出します。

ただし、ここで機能一覧を詳細に書き出す必要はありません。あくまで「課題」を解決するための核となるアイデアを、箇条書きで簡潔に記述する程度で十分です。

5. チャネル(Channels)

顧客に価値を届けるための経路は何か、という点をここで考えます

見込み顧客にあなたの存在を知ってもらい、UVPを伝え、実際にプロダクトを届けるまでの経路(顧客との接点)を考えます。

Webサイト、SNS、コンテンツマーケティング、広告、営業担当者、口コミなど、あらゆる可能性を洗い出します。

参考記事:カスタマージャーニーのタッチポイント強化は顧客体験向上の鍵

参考記事:効果的な施策立案に役立つ、カスタマージャーニーマップの作り方と活用法

6. 収益の流れ(Revenue Streams)

どのようにして収益を得るのか、マネタイズの方法をここで定義します。

顧客から対価を得る方法、つまり収益モデルを定義します。

(例:製品の直接販売、月額課金のサブスクリプション、広告収入、手数料など)顧客が「いくらなら払うか」という価格設定の仮説も、この段階で考えておきましょう。

7. 主要指標(Key Metrics)

事業の成功を測るための最も重要な指標は何か、という点をここで設定します。

あなたのビジネスが順調に成長しているかを判断するための、最も重要な指標(KPI)を設定します。

例えば、サービスの利用登録者数、アクティブユーザー数、顧客獲得単価(CPA)、解約率(チャーンレート)などが挙げられます。

ここで設定した指標を継続的に計測し、改善活動につなげることが極めて重要です。スタートアップの指標として有名な「AARRRモデル(アーモデル)」などを参考にすると良いでしょう。

8. コスト構造(Cost Structure)

事業運営にかかる主なコストは何か、という点をここで考えます。

事業を立ち上げ、継続していくために発生する主要なコストをリストアップします。

(例:人件費、サーバー代などのインフラ費用、開発費、広告宣伝費、オフィスの賃料など)収益とコストを比較することで、事業の採算性を大まかに把握できます。

9. 圧倒的な優位性(Unfair Advantage)

他社が容易に模倣できない「独自の強み」は何か、という点を最後に考えます。

最後に、競合他社が簡単には真似できない、あなたの事業だけが持つ「不公平なほどの強み」を考えます。

これは、事業を長期的に成功させるための非常に重要な要素です。

(例:独自のアルゴリズム、特許、強力なブランド、専門家チーム、大量の独自データ、熱狂的なファンコミュニティなど)すぐに見つからない場合は空欄でも構いません。事業を進める中で、育てていくものだと考えましょう。

事業を成功に導くネクストステップ

リーンキャンバスが完成したら、それはゴールではなく、スタートです。リーンキャンバスを「書いた後」が本番であり、キャンバスに描かれたものは、あくまで「検証されるべき仮説の塊」にすぎません。ここからが、リーンな事業開発の本格的な始まりです。

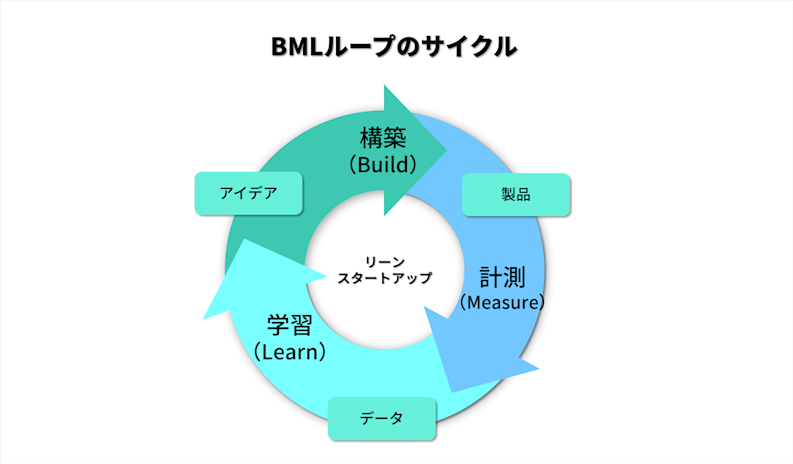

仮説検証サイクル(BMLループ)を回す

リーンスタートアップという考え方の核心には、「構築(Build) - 計測(Measure) - 学習(Learn)」というサイクルがあります。

構築(Build):

リーンキャンバスで立てた仮説を検証するための、最小限のプロダクト(MVP=Minimum Viable Product)やプロトタイプを構築します。計測(Measure):

それを実際の顧客に使ってもらい、行動データやフィードバックといった客観的なデータを計測します。学習(Learn):

集めたデータから学びを得て、仮説が正しかったのか、間違っていたのかを判断します。そして、その学びをもとにリーンキャンバスを更新し、次のサイクルにつなげます。

このBMLループをいかに速く回せるかが、事業の成否を分けます。

MVPで顧客のリアルな反応を得る

BMLループを回す上で鍵となるのが、MVP(Minimum Viable Product)、つまり「顧客に価値を提供できる最小限のプロダクト」です。

全ての機能を盛り込んだ完璧な製品を目指すのではなく、「顧客の最も重要な課題を解決できるか?」という仮説を検証できる、最低限の機能だけを実装した製品を素早く作り、市場に投入します。MVPに対する顧客のリアルな反応(「お金を払ってでも使いたいか」「期待どおりに課題は解決されたか」など)こそが、机上の空論よりも何倍も価値のある学びとなるのです。

専門家の視点を活用し、仮説の精度を高める

仮説検証のサイクルを自分たちのチームだけで回していると、どうしても視野が狭くなり、思い込みから抜け出せなくなることがあります。そんな時は、外部の専門家の視点を取り入れることが非常に有効です。

私たち博報堂アイ・スタジオでは、長年のUXデザインの知見を活かした生活者リサーチや、データアナリストによる客観的なデータ分析、そしてアイデアを素早く形にするプロトタイピングなど、仮説検証の各フェーズで皆様をご支援することが可能です。行き詰まりを感じた際は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ:リーンキャンバスで、顧客に愛される事業を!

今回は、新規事業開発の強力なフレームワークである「リーンキャンバス」について、その概要から具体的な書き方、そして活用法までを網羅的に解説しました。

リーンキャンバスは、不確実性の高い時代において、顧客の課題を起点にビジネスモデルを素早く可視化し、検証するための羅針盤である。

A4用紙1枚にまとめることで、チームの共通認識を醸成し、スピーディーな意思決定を可能にする。

「顧客」と「課題」から書き始め、常に顧客視点に立ち返ることが重要。

書くことが目的ではなく、書いた仮説をMVPなどを用いて検証し、学び、改善していくサイクルを回すことが本質である。

フレームワークは、あくまで思考を整理し、行動を加速させるためのツールです。最も大切なのは、キャンバスを片手にオフィスに籠もることではなく、一人でも多くの顧客と対話し、その声に真摯に耳を傾け、学び続ける姿勢です。

最近されたご相談・よくある質問

Q:リーンキャンバスは何のために使うのですか?

A:事業アイデアに潜む「思い込み」を洗い出し、リスクを素早く検証するために使います。特に「顧客の課題は本当に存在するのか?」「解決策にお金を払う価値はあるのか?」という、新規事業が失敗する最大の要因を、A4用紙1枚にまとめることで可視化し、チームで共有することを目的とします。

Q:リーンキャンバスはどの順番で書くのが効果的ですか?

A:まず「顧客セグメント」と「課題」から書き始めるのが最も効果的です。「誰が、何に本当に困っているのか?」を最初に定義することで、その後の項目が顧客視点で考えられるようになります。プロダクトのアイデア(ソリューション)から書き始めないことが重要なポイントです。

Q:リーンキャンバスとビジネスモデルキャンバスの違いは何ですか?

A:大きな違いは、想定している事業フェーズです。リーンキャンバスは、不確実性の高い「新規事業」のアイデア検証に特化しており、「顧客の課題」から考え始めます。一方、ビジネスモデルキャンバスは「既存事業」の分析・改善にも使いやすく、「自社の強み」を重視する点が特徴です。

博報堂アイ・スタジオでは、本記事でご紹介したリーンキャンバスを用いたワークショップの開催から、具体的な新規事業のコンセプト検証、UI/UXデザイン、開発、そしてグロース支援まで、お客様の挑戦を一気通貫でサポートしています。ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。