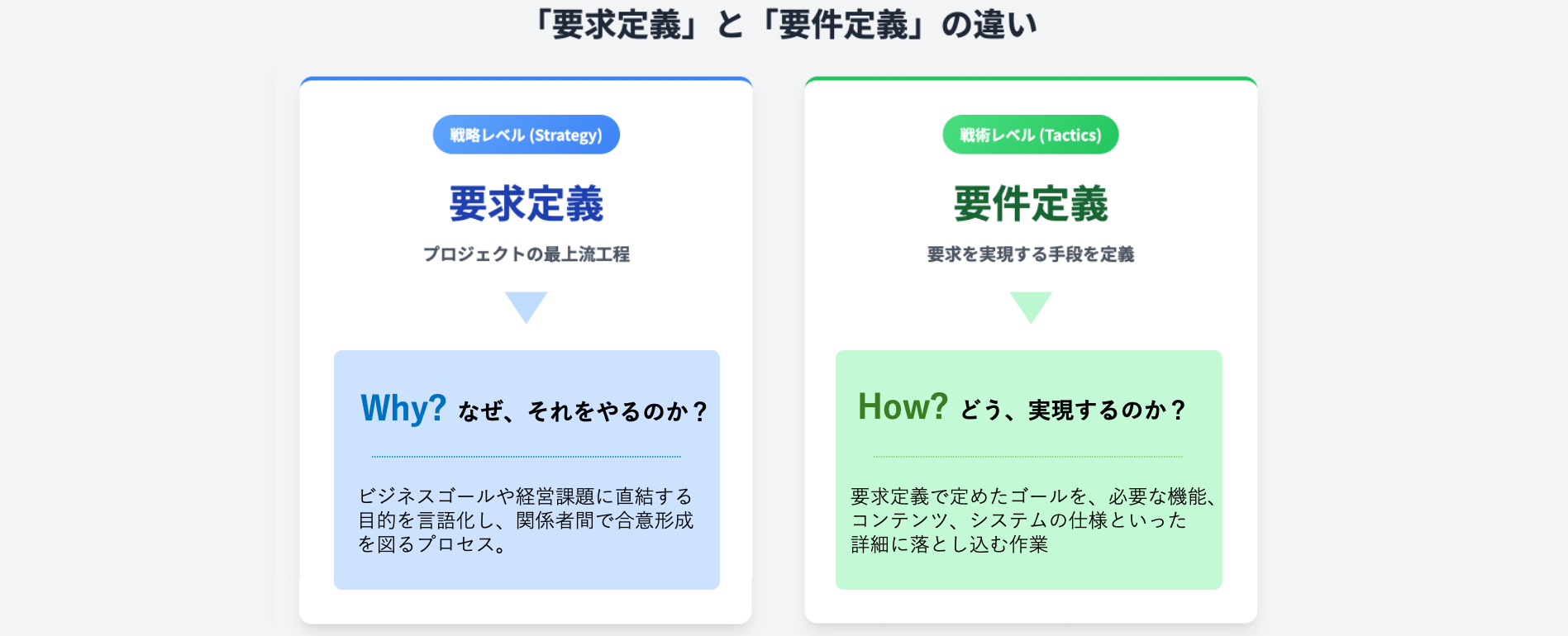

1. 「要求定義」と「要件定義」の違いを明確にする

プロジェクトを進める際、多くの場合「要件定義」からスタートすることがありますが、その前に「要求定義」を明確にすることが不可欠です。

要求定義とは、「Why(なぜやるのか)」と「What(何を達成するのか)」を定義する、プロジェクトの最上流工程です。ビジネスゴールや経営課題に直結する「戦略」レベルの目的を言語化し、関係者間で合意形成を図るプロセスと言えます。

一方、要件定義は、その戦略を実現するために「How(どうやって実現するのか)」を具体化する作業です。要求定義で定められたゴールを、必要な機能やコンテンツ、システムの仕様といった「戦術」レベルに詳細に落とし込んでいきます。

これら二つのプロセスは密接に関連し、要求定義で「なぜそれが必要なのか」という目的を掘り下げ、要件定義で「それをどう実現するか」を具体化することで、プロジェクトはよりスムーズに、確実に成功へと導かれます。

Webサイト制作に関わるすべてのメンバーが共通認識を持つ上で、要求定義は極めて重要な役割を果たします。特に社内で多くの関係者が関わる大規模なプロジェクトでは、共通認識がなければ、以下のような問題が発生する可能性があります。

機会損失とコスト増大: 各部門の目的が異なると議論が発散し、無駄な手戻りが発生。結果として、プロジェクトは機会損失やコスト増大を招きます 。

スコープクリープと予算超過: 要求が不明確なまま開発を進めると、後から「この機能も必要だった」といった追加要望が頻発し、スケジュールの遅延や予算超過に直結します 。

投資対効果(ROI)の未達: 最悪の場合、完成したWebサイトが当初のビジネス目標を何一つ達成できず、プロジェクトの投資対効果(ROI)が著しく低くなるという事態を招きかねません 。

このように、要求定義を初期段階で明確にすることで、プロジェクトに関わる全員が同じ方向を向き、目標達成に向けて効率的に進むことができます。予期せぬ修正や手戻りを最小限に抑え、限られたリソースを最大限に活用するためにも、「要求定義」はWebサイト制作成功の鍵となるのです。

参考記事:RFP読解が提案を制する!プロジェクト初動はココが肝心!

2. Webサイト制作における「要求定義」の進め方

Webサイト制作における要求定義は、以下の3つのステップで進めます。

まず、現状のWebサイトと利用者を正確に把握し、ターゲットの解像度を高めます(現状の理解)。

次に、リニューアル後の目標と現状のギャップを埋める解決策の仮説を立て、その効果と実現可能性を検証し、要求定義の精度を上げます(仮説立てと検証)。

最後に、これらの議論結果を社内外の関係者と共有するため、要求定義を文書化します。この文書は、プロジェクトの目的とゴールを明確にし、要件定義へ繋がる指針となります(文書化)。

また、要求定義にはマーケティング、営業、ITなど社内各部門のキーパーソンを巻き込む必要があります。

例えば、部門横断のワークショップを開催し、各部門が持つKPIとWebサイトで達成すべきゴールをすり合わせる議論は非常に有効です。このような協働作業は、関係者一人ひとりの当事者意識を高めるだけでなく、部門間の利害を超えた実効性の高い要求定義を策定することに繋がります。

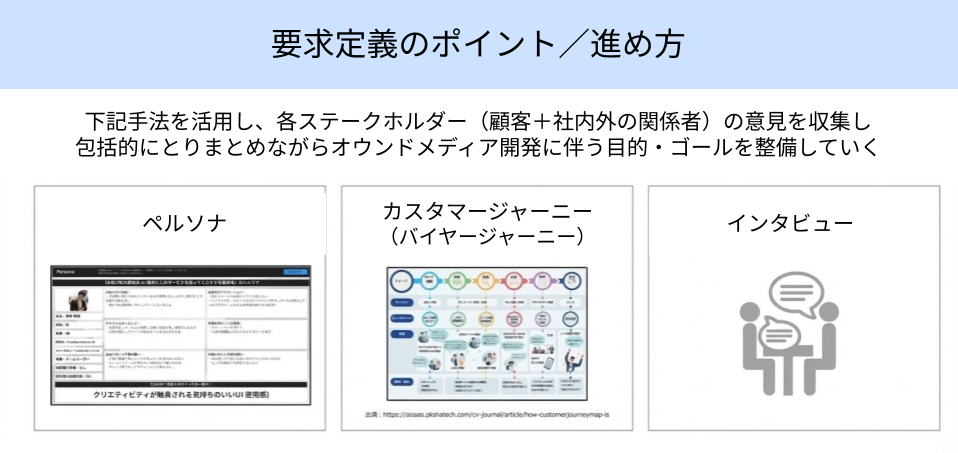

ペルソナやカスタマージャーニーといった手法を活用し、共通の目的とゴールを明確にしていきます。オウンドメディアを利用するユーザーの声を反映させれば、より効果的です。

3. 失敗しない外部パートナーの選び方とRFPの活用

プロジェクトを成功に導くためには、自社にない専門性・リソースをカバーできるパートナーを見つけることが重要です。適切なパートナーは、遅延リスクやクオリティーへの不満を防ぎ、Webサイト制作が期待通りの成果につながるよう伴走します。自社だけでは整理しきれない課題も、外部からの客観的な視点を得ることでスムーズに進められるでしょう。

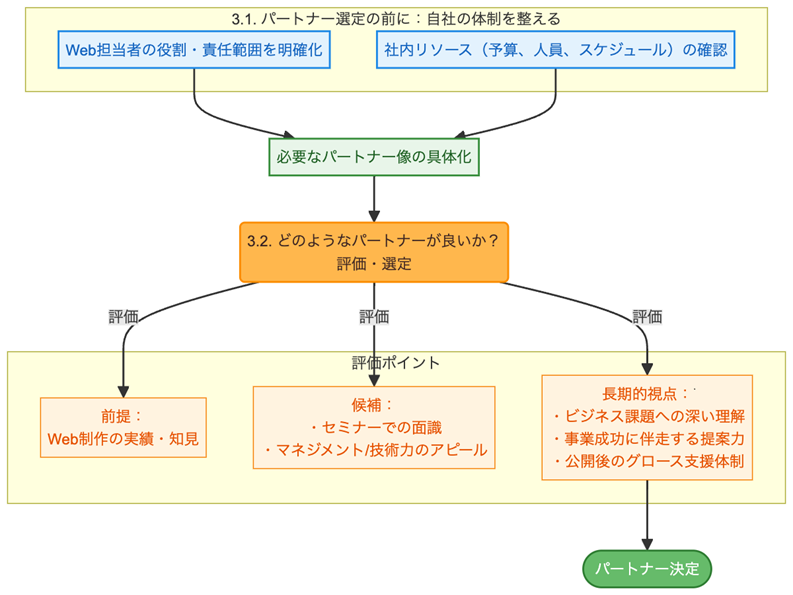

3.1. パートナー選定の前に:自社の体制を整える

外部パートナーを選定する前に、Web担当者自身の役割と責任範囲を明確にし、社内リソース(予算、人員、スケジュールなど)を確認することが重要です。これにより、どのようなパートナーが必要か具体的に見えてきます。

3.2. どのようなパートナーが良いか?

外部パートナーに依頼する際は、Webサイト制作の実績や知見が豊富な会社を選ぶことが不可欠です。大規模プロジェクトではマネジメントが容易ではないため、これは特に重要です。普段から共通のセミナーで人となりを知っている会社や、マネジメント・技術力を積極的にアピールする会社は、選択肢に入りやすくなるでしょう。

技術力はもちろん、こちらのビジネス課題を深く理解し、要求定義のさらに上流から事業の成功に伴走してくれる提案力があるか、そして公開後のグロース(サイトの成長)までを見据えた継続的な支援体制が整っているか、といった長期的視点での評価が欠かせません。

3.3. 提案依頼書(RFP)の重要性

外部パートナーが決まったら、これまでの発注者目線でまとめた要求定義と要件定義を「提案依頼書(RFP)」に仕立て直し、相手に明確に伝えることが不可欠です。これにより、共通の理解が生まれ、プロジェクトは次のステージへと円滑に進むことができます。

提案依頼書は、受託者に対する具体的な要望をまとめたもので、以下の項目を含めることを推奨します。

特定の業界や企業規模に限定せず、幅広い企業がWebサイトのリニューアルや新規制作を検討する際に共通して発生しうる状況や要望をモデルとした例を記載しました。

項目 | 例 |

Webサイト制作・リニューアルの背景や経緯 | 既存サイトの老朽化に伴い、ブランドイメージの刷新と新規顧客獲得を目的としたリニューアルを検討しています。 |

現状把握 | 現在のサイトは月間PVが〇〇ですが、問い合わせフォームからのCVRが〇〇%と低迷しており、改善が必要です。 |

目的 | Webサイトからの資料請求数を現状の2倍に増やすこと、および採用応募者の質の向上。 |

ターゲット | 20代後半〜30代のIT企業に勤務するエンジニア層、または中小企業の経営者。 |

KGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標) | KGI: 半年後のWebサイト経由での売上20%増。KPI: 月間問い合わせ数50件、サイト滞在時間3分以上。 |

依頼内容 | トップページのデザイン刷新、製品紹介ページのSEO強化、CMS導入による運用効率化。 |

提出物 | 提案書、見積書、サイトマップ案、デザインカンプ、プロジェクトスケジュール。 |

前提条件 | 既存のコーポレートカラーを維持すること、特定のサーバー環境での構築が必須であること。 |

予算 | 〇〇万円〜〇〇万円の範囲で検討しており、内訳を詳細に提示してください。 |

これらを明確にすることで、受託者はより具体的かつ効果的な提案を行うことができ、結果としてより満足のいくアウトプットが期待できます。良いRFPは、良い提案を引き出すための重要なツールです。

3.4. 複数社からの提案と評価

RFPを提出した後、複数社から提案を受けることになります。各社の提案内容を比較検討する際には、単に見積もり金額だけでなく、提案の背景にある戦略や課題解決へのアプローチ、デザインの方向性、技術的な実現可能性、そして何よりも自社の要求定義をどれだけ深く理解しているかを確認することが重要です。打ち合わせでは、疑問点や不明点を積極的に質問し、パートナーとの相性や信頼関係が築けるかどうかも見極めましょう。

参考記事:作会社への依頼に不可欠なRFP(提案依頼書)の作成と活用法

4. プロジェクトの成功は「要求定義」から

Webサイト制作を成功に導くためには、「要求定義」が最も重要な工程であると再認識いただけたでしょうか。Web担当者の皆様がこの「要求定義」を適切に進めることで、Webサイトは単なるツールではなく、事業成長の強力な原動力となります。

Webサイト制作を成功させるための要求定義の重要性と作成方法についてご説明しました。

博報堂アイ・スタジオでは、提案依頼書(RFP)のサンプルをご用意しております。こちらのサンプルは、上述した各項目が具体的にどのように記載されるべきか分かるような仕様になっておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

また、Web制作に豊富な実績と知見を持つ博報堂アイ・スタジオでは、プロジェクトを成功に導くべくゴールまで伴走します。Web制作を検討しているが進め方が分からないといった方や、クオリティーの高いアウトプットを実現したい方は、ぜひ博報堂アイ・スタジオへご相談ください。