何を作るかではなく、何のために改善したいのか?

Webサイトの改善プロジェクトなどを検討するとき、目的が明確になっていない状態で、「とにかく新しくして」「競合のWebサイトみたいにして」といった漠然とした与件と施策が先に振り出されることってよくありますよね?目的は決まっていないが、何か作りたい。といった要求事項だけが先に割り当てられることはよくあることかと思います。

そうした場合、施策だけが先に決まってしまって、明確なゴール目標やそこに至るまでのプロセス設計を議論するのが後手に回ってしまいます。

そのため、具体的な改善案を考える前に、「どれくらいの人が」「どこから来て」「どこで離脱しているのか」といった、Webサイトのパフォーマンスに関する具体的な事実を明らかにすることは、企業ミッション遂行やプロジェクトを成功に導く上でとても重要です。その裏付けデータを導き出すことは、限られた予算のなかで本当に必要な施策を見極め、プロジェクトの承認を得る有効な手段といえるでしょう。これを明らかにする際に有効な調査として、定性調査・定量調査でしっかり現状を把握することが重要だと考えます。

調査でわかること、変えられること

定量調査:「何が」起きているかを客観的に把握する

定量調査は、アクセス解析などの数値データを用いて、Webサイトの現状を客観的かつ網羅的に把握することに長けています。

例えば、ある観光サイトのアクセス解析では、こんな事実が見えてきました。

事実1: ユニークユーザー数やセッション数は伸びているが、一人あたりのページビュー数が伸び悩んでいる(Webサイト内をあまり回遊していない)。

事実2: 全訪問者のうち87%が新規ユーザーで、リピーターが少ない。

事実3: スマートフォンからのアクセスが75%以上を占めている。

これらのデータから、「多くの人がWebサイトを訪れてはくれるものの、あまり魅力を感じず、一度きりで離脱してしまっているのではないか?」という仮説を立てることができます。

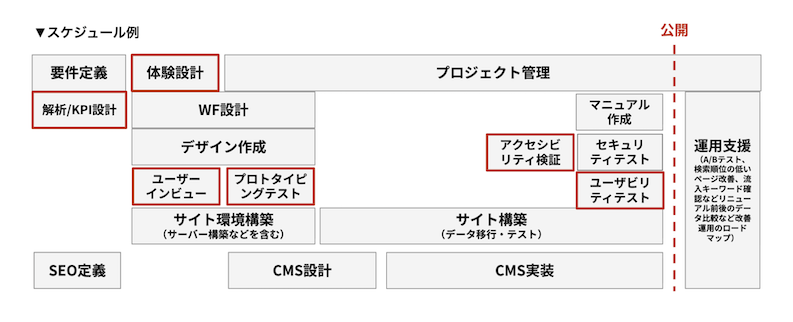

【要件定義:解析・KPI設定】

▼定量調査(主にアクセス解析)からわかること

アクセス解析ツール(GA4など)の活用:

トラフィック源の分析:

ユーザーがどこからWebサイトに流入しているか(検索エンジン、SNS、広告など)を把握します。

ページビュー数と滞在時間:

人気のあるコンテンツや、ユーザーが長く留まるページ、すぐに離脱するページを特定します。

離脱率・直帰率の改善:

特定のページでの離脱率が著しく高い場合、そのページに問題がある可能性を示唆します。

【明日から使える具体策】:

例えば、「離脱率が高いページ」を特定するには、

GA4の「レポート」メニューから「エンゲージメント」>「ページとスクリーン」を開きます。

「エンゲージメント率」で並べ替えを行い、特に数値が低いページが改善の必要な候補となります。

ここから具体的な問題点の仮説を立てることができます。

この分析はほんの一例です。GA4のレポート機能を使いこなせば、さらに多角的なWebサイトの現状把握が可能になります。

参考記事:Googleアナリティクスで、あなたのサイトの『今』を見てみませんか?

コンバージョン率の分析:

商品購入や問い合わせなど、目的とする行動(コンバージョン)に至った割合を測定し、ボトルネックを特定します。

定性調査:「なぜ」それが起きているのかを深く理解する

定量調査で「何が起きているか」はわかっても、「なぜそれが起きているのか」という根本的な理由はわかりません。その「なぜ」を解明するのが定性調査の役割です。

先の観光サイトの例で言えば、「なぜユーザーはWebサイト内を回遊せずに離脱してしまうのか?」という問いに答えるために、ユーザーインタビューを実施しました。すると、こんな声が聞かれました。

「情報量が多すぎて、どこから見ていいか分からない」

「モデルコースは旅行の参考になるが、数が多すぎて選べない」

「トップページに情報が詰め込まれすぎていて、逆に魅力が伝わってこない」

このように、数値だけでは見えなかった「情報過多による選択疲れ」という根本的な課題が明らかになりました。

参考記事:やらないと損する!デジタルマーケティング × 顧客理解

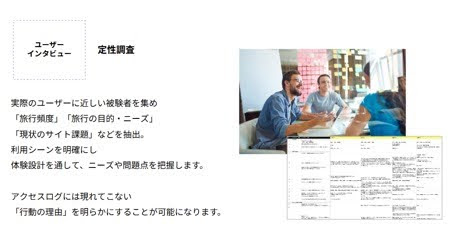

【体験設計:ユーザーインタビュー・プロトタイピングテスト】

▼定性調査からわかること

ユーザビリティテスト:

実際のユーザーにWebサイトを使ってもらい、特定のタスクをこなしてもらう様子を観察します。

操作のつまずきや疑問点、感想などを直接聞き出します。

【ハードルを下げる第一歩】:

「ユーザビリティテスト」と聞くと専門的で大変そうに感じるかもしれません。

しかし、完璧な環境でなくても大丈夫です。

まずは同僚や友人3人にお願いして、「この商品を購入してみてください」といったタスクを伝え、

Webサイトを操作してもらうだけでも、多くの発見がありますよ。

ユーザーインタビュー:

個別のユーザーと1対1で対話し、Webサイトの利用目的や特定の機能への意見などを深く掘り下げて聞きます。

事前調査で納得させるレポート術

Webサイトリニューアルのようなプロジェクトでは、まず現状の課題と改善による効果を、客観的なデータに基づいて関係者に分かりやすく報告する必要があります。

その時に必要なのが「現状分析と改善提案のレポート」です。このレポートは1回やって終わりではなく、Webサイトの改善をスタートさせるための入り口となります。

【レポート作成のヒント】

関係者が納得しやすいレポートには、単なる結果だけでなく、調査に基づいたストーリーが重要です。以下の項目を盛り込むと、より説得力が増します。

1. 調査の背景と目的:

例:「Webサイトの回遊率が低いという課題に対し、その原因を特定し、改善策を立案するために調査を実施」

2. 調査から判明した事実:

定量的な事実:

例:GA4のデータによると、新規ユーザーの割合は87%で、平均ページビュー数は1.7PVと低い

定性的な事実:

例:ユーザーインタビューで、5人中4人が「情報量が多すぎて見づらい」と回答した

3. 考察(事実の解釈):

例:「回遊率が低い根本的な原因は、情報の優先順位が整理されておらず、ユーザーが次に何をすべきか判断できないためと考えられる」

4. 具体的な改善アクション案:

例:「TOPページでは情報を絞り込み、『モデルコース』『特集』など主要コンテンツへの導線を明確にする。モデルコースは『所要時間別』『テーマ別』などで分類し、選びやすくする」

また、この「調査に基づいたストーリー」を関係者へ分かりやすく伝える上で、カスタマージャーニーマップを作成するのも非常に有効な手段です。

参考記事:効果的な施策立案に役立つ、カスタマージャーニーマップの作り方と活用法

このような流れで報告することで、なぜ改善が必要なのか、そしてどのような効果が見込めるのかが明確に伝わります。

Webサイトの改善は、この「定量調査で問題を発見」→「定性調査で原因を深掘り」→「改善策の立案と実施」→「定量調査で効果を検証」というサイクルを繰り返すことで、常にユーザーにとって価値のあるものへと進化し続けることができるでしょう。

予算がない。それでも始められる第一歩

いつでも潤沢なプロジェクト予算や調査予算があるわけではないのが実情です。しかし、だからといって何もしなければWebサイトの価値は下がる一方です。まずは手軽に始められる調査から行い、客観的なデータに基づいて「小さな改善」の必要性を訴えることが、より大きなプロジェクトを動かすための第一歩になります。

最後に

どんなに予算がなくても、投下したコストに対してどれだけ成果があがったのかを報告することは、成果を正しく評価し、次のアクションにつなげるうえでも、とても重要なことです。そのために、まず客観的なデータで「今の状態」を正しく診断し、「施策によって何がどう変わるのか」を明確に示すことで、限られた予算を有効に活用し、プロジェクトの現場担当者が、関係各所と適切な合意形成を図ることができるのです。

ファクトデータを示し、企業ミッションに貢献するためのプロジェクトとして位置づけることによって、関係各所からの満足度と信頼度は上がっていくでしょう。だからこそ、「今の状態を知る」ための調査にしっかりと向き合うことが、とても重要なのです。