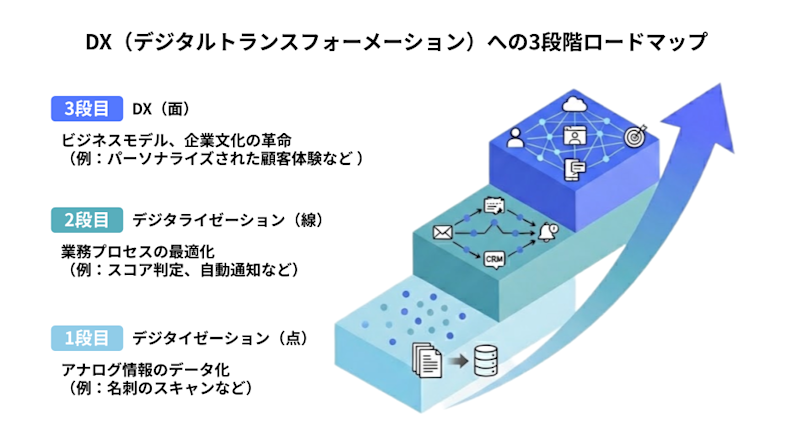

【前提整理】デジタイゼーションからDXに至る「3段階の進化」

デジタイゼーションがアナログ作業のデジタル化(例:紙の書類をPDF化)、デジタライゼーションが業務プロセス全体のデジタル化(例:電子承認フロー)であるのに対し、DXはデジタル技術でビジネスモデルや企業文化そのものを変革し、新たな価値を創造することです。デジタイゼーションやデジタライゼーションはDXを実現するための手段や段階であり、DXは「目的」、デジタル化は「手段」となります。

【ステップ1】現状把握:既存の慣習をどう整理するか

デジタル化の障壁のひとつに現場の抵抗があります。これは「業務品質を下げたくない」という責任感であることも多いため、成功には既存の慣習を非効率と切り捨てず、その理由を理解する必要があります。

隠れたワークフローを見つける行動観察

まず、マニュアルにない暗黙知を可視化する「行動観察(シャドーイング)」が有効です。例えば、システム入力時にわざわざ付箋や別ファイルを参照する動作には、既存のシステムでは対応できておらず、運用の工夫によりワークフローを適正化させているのかもしれません。このようなことを把握することがシステム導入後の混乱を防ぐための重要なポイントとなります。

業務の棚卸しと切り分け(フィジビリティ・スタディ)

すべてのプロセスを一度にデジタル化する必要はありません。まずは、システムに任せる「定型」と、人が担うべき「例外」を切り分けます。複雑な調整やイレギュラーな判断は無理に自動化せず、人が判断しやすいデータを提示する設計に留めるのが賢明です。

定型業務: 計算、集計、情報の転記などはデジタルが得意な領域です。

例外業務: 複雑な背景を伴う判断、クリエイティブな調整などは人が残すべき領域です。

現場がベネフィットを体感できるUX設計

現場にとって入力が面倒というコストを上回るメリット、例えば、情報を入れると自分の仕事が楽になる、といった仕組みを作ることも重要です。

入力を終えた瞬間に、次に送るべきメールのドラフトが自動生成される、あるいは過去の似た事例がレコメンドされるといった機能を盛り込むことで、現場のモチベーションは劇的に向上します。

参考記事:DX推進の足かせとなるシステムのブラックボックス化・属人化を回避するには

【ステップ2】体制の選択と要件の整理:内制か、外部活用か

デジタイゼーションを遂行する上で、次に直面するのが、誰がどのように構築するか、という体制の判断です。ツールの普及により内制のハードルも下がっていますが、同時に、求められる要件の高度化から外部ベンダーの専門性を活用するメリットも大きくなっています。この選択を誤ると、将来的にデータの分断やメンテナンスコストの肥大化を招くことになります。

内制と外部活用の判断マトリクス

内制は現場のフィードバックを即座に反映できる柔軟性が武器ですが、仕様がブラックボックス化する「野良システム」化のリスクが伴います。一方、外部ベンダーは高度な技術やセキュリティーを担保できますが、目的が不明瞭だと使いにくいシステムが納品される恐れがあります。

判断軸 | 内制が適しているケース | 外部活用が適しているケース |

スピード | 現場の微修正を即日反映したい | 開発リソースを一気に投入して立ち上げたい |

専門性 | 自社独自の特殊な業務フロー | セキュリティー、大規模基幹システムとの連携 |

コスト | 月額ツールの範囲内で工夫できる | 開発初期投資はかかるが、品質を担保したい |

要件の絞り込み:MVP(最小機能)の特定

デジタイゼーションを巨大なシステムとして実現しようとすると、開発期間の長期化やコストの肥大化を招き、失敗のリスクが高まります。そこで重要になるのが、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)という考え方です。

MVPとは、顧客や現場に価値を提供できる「最低限の機能」を指します。最初からすべての工程をデジタル化しようとするのではなく、まずはビジネスインパクトが最も大きい箇所を特定し、そこだけに絞って着手する。「今回はやらないこと」を明確にすることが、結果としてプロジェクトの停滞を防ぎ、スピーディーな導入と改善を可能にします。

◆MoSCoW分析による優先順位の可視化

要件を絞り込む過程で、関係者間の合意形成をスムーズにするのが「MoSCoW分析」というフレームワークです。これは、各要件の必要性を以下の4つの視点で分類し、優先順位を明確にする手法です。

4段階の優先度 | |

|---|---|

Must have(不可欠) | システムが機能し、業務を回すために絶対に欠かせない「必須要件」です。 |

Should have(重要) | 重要度は高いものの、手作業などの代替手段によって一時的に運用回避ができる要件を指します。 |

Could have(あれば尚可) | 「あれば便利」という要望レベルの要件であり、リソースに余裕がある場合に検討します。 |

Won't have(見送り) | 現時点では実施しないことを明確にした要件です。 |

このように優先順位を可視化することで、限られたリソースをどこに集中させるべきかが明確になります。

外部パートナーとの意思疎通を支えるRFP(提案依頼書)の役割

外部パートナーを作業者ではなく戦略的パートナーにするためには、RFPによる目的の共有が不可欠です。

RFPにおいて、なぜこのプロジェクトが必要なのか、どのようなKPI(商談創出数、リード獲得率など)を追っているのかといった「ビジネスの背景」を明文化することで、ベンダーは言われたものを作るだけの立場から、最適な解決策を提案するパートナーへと変わります。

また、実装したい機能だけを伝えるのではなく、「同時に何人が使うか」「データはいつまで保存するか」「障害時に何時間で復旧すべきか」といった非機能要件を定義しておくことも重要です。これらを事前に合意しておくことは、運用開始後のパフォーマンス不足やセキュリティー事故といったトラブルを未然に防ぐことに直結します。

参考記事:制作会社への依頼に不可欠なRFP(提案依頼書)の作成と活用法

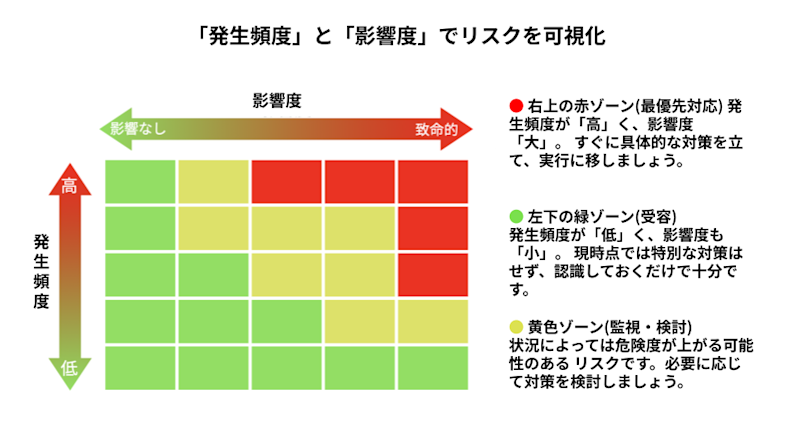

【ステップ3】不確実性への備え:経営層・組織を支えるリスク管理

不確実性を可視化し、適切な対策を講じているという透明性こそが、経営層に対してプロジェクトの安定性を証明し、プロジェクトに必要な予算やリソースを確保するための強力な武器となります。また、トラブルが発生した際の「代わりの対応策」をあらかじめ関係者で合意しておくことで、不測の事態にも動じない組織としての強靭さが生まれます。

リスク管理表の運用

経営層が求めているのはリスクゼロではなく、リスクがコントロール下にあることです。そこで、想定されるリスクを発生確率と影響度で数値化する「管理表」の運用が重要になります。不確実性を具体的に対処すべきタスクに変えることで、漠然とした不安を解消します。

◆現場でよくある5大リスク

・データ品質: 元のExcelデータが壊れていて移行できない。

・定着化: 操作が難しく、誰も使ってくれない。

・スケジュール: 繁忙期と重なり、現場へのヒアリングができない。

・技術: 既存システムとの連携仕様が古く、APIが動かない。

・ガバナンス: 関連部署の承認が土壇場で覆る。

意思決定を支える「PMO」というアプローチ

こうした複雑な管理を個人の努力に依存させず、組織の仕組みとして解決するPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)は、現場の課題を『コスト・納期・品質』といった経営言語に翻訳することで迅速な意思決定をサポートし、プロジェクトを客観的に監視・牽引するナビゲーターの役割を担います。

情報の集約と翻訳: 現場の「大変です」という主観を、「プロジェクトが2週間遅延し、コストが15%増えるリスクがある」という経営言語に翻訳して伝えます。

経営層への「安心感」の提供: リスクの存在を隠さず、発生時の対処法を提示することで、経営層は安心してGOサインを出せるようになります。

博報堂アイ・スタジオでは、こうしたPMO的な視点を持って、プロジェクトの健全な完遂を支援しています。プロジェクトを安全に推進するための管理表テンプレートも公開していますので、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:プロジェクトの炎上を防ぐ!PMOが実践するリスクマネジメント【3ステップで実践】

デジタイゼーションをDXにつなげる:データの活用で広がる可能性

丁寧なデジタイゼーションによって信頼できるデータが蓄積され始めたとき、組織には二つの大きな変化が訪れます。

1.データの「鮮度」と「精度」が意思決定をリアルタイムに変える

デジタイゼーションが定着すると、経営層は1カ月間の報告ではなく、昨日の現場の動きを見ながら判断を下せるようになります。これが、デジタライゼーションによるプロセスの最適化です。現場の動きがリアルタイムで可視化されることで、経験や勘に頼らない、データに基づく意思決定が可能になります。ボトルネックが即座に判明し、業務改善が自律的に回る組織へと変わります。

2.顧客体験(CX)を再定義し、新たな価値を創造するDXへ

その先にあるのが「DX」によるビジネスモデルの変革です。業務の最適化によって生まれた余力は、顧客体験(CX)の向上へと振り向けられます。蓄積された顧客接点のデータを分析することで、潜在的なニーズを予測し、新たな価値を創造するサービス提供が現実のものとなります。

DXは一足飛びの変革ではありません。日々のデジタイゼーションによって積み上げられた「データの信頼性」という土台を地道に固めていくことが、変革を成功させるためのアプローチとなります。

参考記事

「顧客体験発想」で考える、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進アプローチ

生活者・ユーザーと継続的な関係性を築くためのDXを推進するサービスアーキテクチャ

まとめ

デジタイゼーションは、実に地道な作業の連続です。しかし、現場の慣習を丁寧に紐解き、不確実性をコントロールしながらデータを積み上げていくこのプロセスこそが、DXという未来へ至る唯一の道筋です。

博報堂アイ・スタジオは、数多くのデジタルプロジェクトで培ったUXデザインの感性と、大規模変革を支えるPMOの規律を掛け合わせ、貴社の「デジタル化の第一歩」を確かなビジネス成果へとつなげます。データの先にある顧客の笑顔と、変革の成功を共に創造するために、私たちは戦略から実行まで全力で伴走します。

参考記事:「Webサイトを作って終わり」じゃない。アイスタが目指した伴走型のDX推進

デジタイゼーションに関するよくあるご質問

Q1. デジタイゼーション、デジタライゼーション、DXの違いは何ですか?

A1. 変換対象と目的が異なります。デジタイゼーションは「アナログ情報のデータ化(点)」、デジタライゼーションは「個別業務プロセスの効率化(線)」、そしてDXは「ビジネスモデルや組織文化の変革(面)」を指します。DXは一足飛びの変革ではなく、信頼できるデータを蓄積するデジタイゼーションという土台の上に成立する継続的なプロセスです。

Q2. 行動観察で効率的に「隠れたルール」を見つけるコツはありますか?

A2. 業務全体を漠然と見るのではなく、システム外のツール(付箋、個人用Excel、手書きメモ)に手が伸びる際に着目してください。

なぜシステムだけで完結しないのか、という例外的な動作をピンポイントで深掘りすることで、マニュアル化されていない現場独自の判断ルールや、現行システムの欠陥を短時間で特定できます。

Q3. RFP(提案依頼書)を提出した後、戦略的なパートナーを見極めるポイントは?

A3. 提案書の中身以上に、ベンダー側からの質問や提案の内容に注目してください。単なる仕様の確認だけでなく、ビジネス目標(KPI)を達成するならこちらの設計の方が効果的です、といった目的から逆算した代替案を提示してくるかどうかが、共に変革を目指すパートナーかを見極めるポイントとなります。

Q4. デジタイゼーションやDXのプロジェクトにおける「PMO」の役割は何ですか?

A4. プロジェクトを客観的な視点で監視し、円滑な意思決定を支援する「ナビゲーター」の役割を担います。PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)は、現場の複雑な課題を「コスト・納期・品質」といった経営言語に翻訳して報告し、迅速な判断をサポートします。個人の努力に依存せず、組織の仕組みとしてリスクやスケジュールを管理することで、プロジェクトを安全に完遂へと導きます。