そもそもSEOとは?検索エンジンに評価される仕組み

では、SEOとは何かの部分からサクッと解説していきますよー!

「SEO」は「Search Engine Optimization」の略で「検索エンジン(GoogleやYahoo!)最適化」を意味します。では、検索エンジンに対する最適化を行うメリットは何なのか…?それは、「検索エンジンに、自社のWebサイトを認知・理解してもらいやすくなる」ということ!

皆さん、Webサイトは作ってアップすればすぐに検索画面に表示されると思っていませんか?Webサイトが表示されるには、検索エンジンに「インデックスされる(認知される)」必要があります。

例えば、シャンプーのブランディングサイトを立ち上げた場合、ただサイトを公開しただけでは「シャンプー」と検索しても検索画面には表示されません。

さらに、どうせだったら「シャンプー 女性 おすすめ」のような、より具体的なキーワードで調べた場合でも表示されたいですよね。

そのためには、「このシャンプーは、〇〇の成分が配合されていてうねりに悩む女性におすすめです」といった情報をページ内に記載し、検索エンジンに「このサイトが何について書かれていて、ユーザーのどんな悩みを解決できるのか」を正しく「理解」してもらう必要があるのです。

この「検索エンジンに正しく理解してもらう」という基本は、企業向けの製品を扱うWebサイトでは、さらに重要になります。なぜなら、せっかく作ったWebサイトが検索結果に表示されなければ、投じた時間やコストが無駄になるだけでなく、潜在顧客との接点を失い、大きな機会損失に繋がってしまうからです。

その「検索エンジンにページの意図を理解してもらうための対策」が「SEO対策」であります。

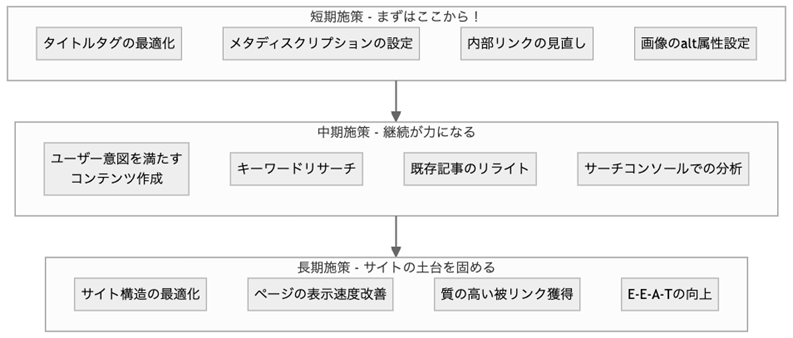

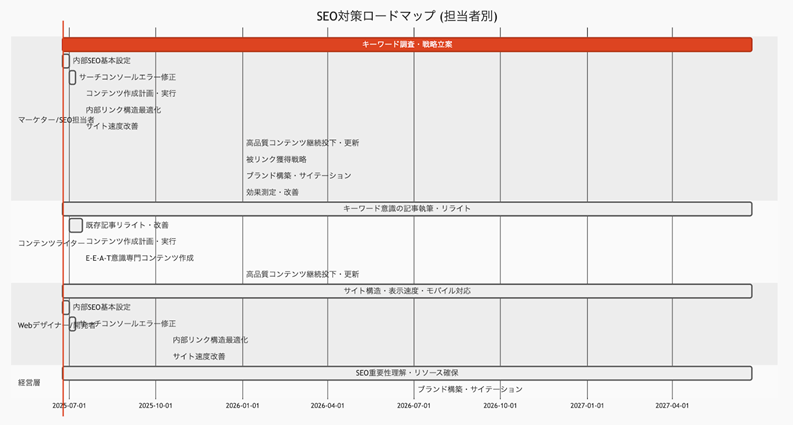

【期間別】SEO対策のやり方ロードマップ

SEO対策は、一度にすべてをやろうとすると大変です。ここでは「短期」「中期」「長期」の3つの期間に分けて、取り組むべき施策のロードマップをご紹介します。

SEO対策は、継続的な時間投資と専門知識が不可欠であり、その複雑さから多くの企業が課題を抱えています。そのような状況を打破するため、SEO対策において社内で対応すべき範囲と、外部委託を検討すべき領域を明確に解説した記事もありますので、ぜひご参照ください。

参考記事:

自分でSEO対策はできるか?社内でやるべき6つの施策と外部委託すべきポイントを徹底解説

デジタルマーケティングにおけるSEOやグロースハックの重要性

短期施策 - まずはここから!自分でできる即効性の高い施策

すぐに取り組めて効果が出やすい施策です。

施策名 | 概要 | 具体的なポイント |

タイトルタグの最適化 | ページの「顔」となる部分。ユーザーがクリックしたくなるように、具体的で魅力的なタイトルにします。 | ・狙いたい検索キーワードを必ず含める。 ・クローラーが認知しやすいように「短く、簡潔に」を意識する。 |

メタディスクリプションの設定 | 検索結果のタイトルの下に表示されるページの要約文。 クリック率向上に貢献します。 | ・狙いたい検索キーワードを含める。 ・120文字程度で簡潔にまとめる。 |

内部リンクの見直しと最適化 | Webサイト内の関連ページをリンクでつなぎ、Webサイトの回遊性を高めます。 これにより、クローラーがWebサイト内を巡回しやすくなります。 | ・例えば、シャンプーの製品紹介ページに金額ページの内部リンクを貼るなど、関連性の高いページ同士をつなぎます。 |

画像のalt(オルト)属性設定 | ページ内の画像が何を表しているかをテキストで説明する設定。 画像検索からの流入を狙います。 | ・「シャンプー 女性」ではなく「〇〇シャンプーを使用し、使用感に満足する女性」のように、画像の内容を具体的に記述し、キーワードを入れます。 |

中期施策 - 継続が力になる!コンテンツを育てる施策

数カ月単位で継続的に取り組むことで、Webサイトの価値そのものを高めていく施策です。

施策名 | 概要 | 具体的なポイント |

ユーザーの検索意図を満たすコンテンツ作成 | 検索エンジンが最も重視する「ユーザーの疑問や悩みを解決できるか」という点に応えること。 | キーワードからユーザーが何を知りたいのか(検索意図)を深く考え、その答えとなる高品質なコンテンツを作成し続けます。 |

キーワードリサーチ | 人々がどんなキーワードで検索し、その検索数がどれくらいか(検索ボリューム)を調査すること。 | 「Googleキーワードプランナー」などのツールを使い、自社のビジネスに関連し、かつユーザーニーズのあるキーワードを見つけ出します。これがコンテンツ作成の第一歩です。 |

既存記事のリライト | 公開済みの記事も、情報が古くなれば価値は下がります。検索エンジンは情報の新鮮さも評価します。 | 定期的に内容を見直し、最新情報に更新(リライト)することで、順位の維持・改善を図ります。 |

Googleサーチコンソールでの分析と改善 | 無料ツールを使い、Webサイトのパフォーマンスデータを分析してPDCAサイクルを回すこと。 | どんなキーワードで自社のWebサイトに流入があるか、表示順位は何位かなどを分析し、このデータを元にリライトすべき記事を判断するなど改善につなげます。 |

長期施策 - Webサイトの土台を固める専門的な施策

Webサイト全体の信頼性と権威性を高める、専門性の高い長期的な取り組みです。

施策名 | 概要 | 具体的なポイント |

Webサイト構造の最適化 | ユーザーや検索エンジンが目的のページを見つけやすいよう、Webサイト全体の構造を整理すること。 | Webサイト全体を論理的なツリー構造に整理し、情報が整理されている状態を目指します。 |

ページの表示速度改善 | ページの表示が遅いとユーザーはストレスを感じて離脱してしまいます。快適な表示速度を保つことはSEOの鉄則です。 | 画像サイズの圧縮や、不要なソースコードの削除などを行い、ページの軽量化を図ります。 |

質の高い被リンクの獲得 | 外部のWebサイトから自社のWebサイトへ向けられるリンク(被リンク)を得て、検索エンジンからの評価を高めること。 | 有名なWebサイトや公的機関など、信頼性の高いWebサイトからリンクされると、「多くの人から推薦されているWebサイト」と見なされ、評価が大きく高まります。 |

E-E-A-Tの向上 | Googleがコンテンツ品質を評価する重要な指標「経験・専門性・権威性・信頼性」を高めること。 | 誰が書いた情報なのかを明確にし(執筆者情報)、実体験に基づいた専門的な内容を提供することで、Webサイト全体の信頼性を高めます。 |

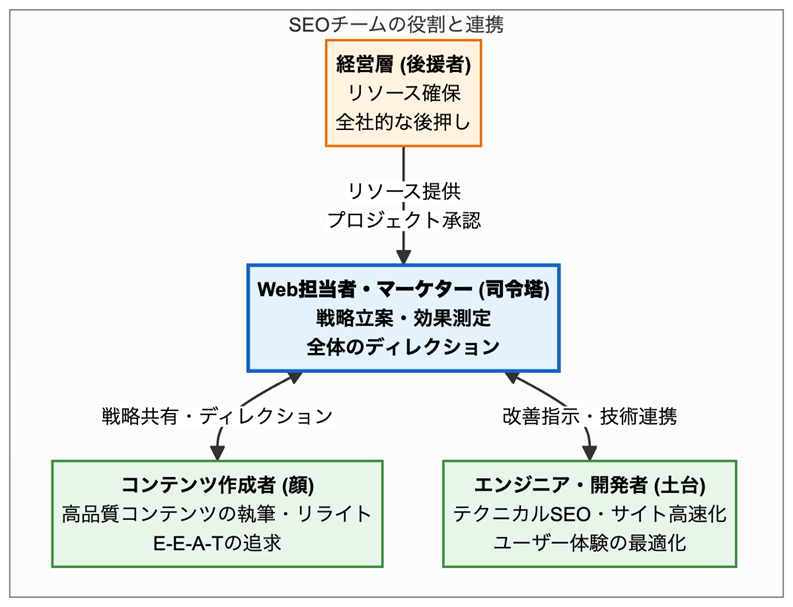

【担当別】SEO対策の役割分担

組織でSEOに取り組む際は、役割分担が成功の鍵です。ここでは一般的な担当者別の役割をご紹介します。

Web担当者・マーケター

SEO戦略の「司令塔」です。

市場トレンドや競合を分析してキーワード戦略などの戦略立案を行い、Googleアナリティクスなどのツールで効果測定と改善を繰り返します。さらに、コンテンツ作成者や開発者と連携し、戦略に沿って施策が進むようディレクションするなど、SEO施策を成功に導く中心的な役割を担います。

コンテンツ作成者・ライター

Webサイトの「顔」となるコンテンツの品質を担保する役割です。

マーケターと連携し、キーワードからユーザーの検索意図を読み解いて新規記事を執筆するだけでなく、既存記事の情報を最新に保つリライトも行います。常にE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識し、読者にとって質の高い情報を提供し続けることが重要な仕事です。

エンジニア・開発者

Webサイトの技術的な「土台」を構築・保守する役割です。

ページの高速化やスマートフォンでの見やすさといったユーザー体験の最適化はもちろん、検索エンジンがWebサイト情報を正しく理解できるよう構造化データを実装するなど、専門的な技術(テクニカルSEO)で対応します。このように、Webサイトを技術面から支える重要な役割を担います。

経営層

SEO戦略の「後援者」であり、長期的な取り組みを支える重要な役割です。

SEOは成果が出るまでに時間がかかるため、その重要性を長期的な視点で理解し、必要な予算や人員といったリソースを確保します。また、一部門の取り組みで終わらないよう、全社的な協力体制を築き、プロジェクトを後押しすることも求められます。

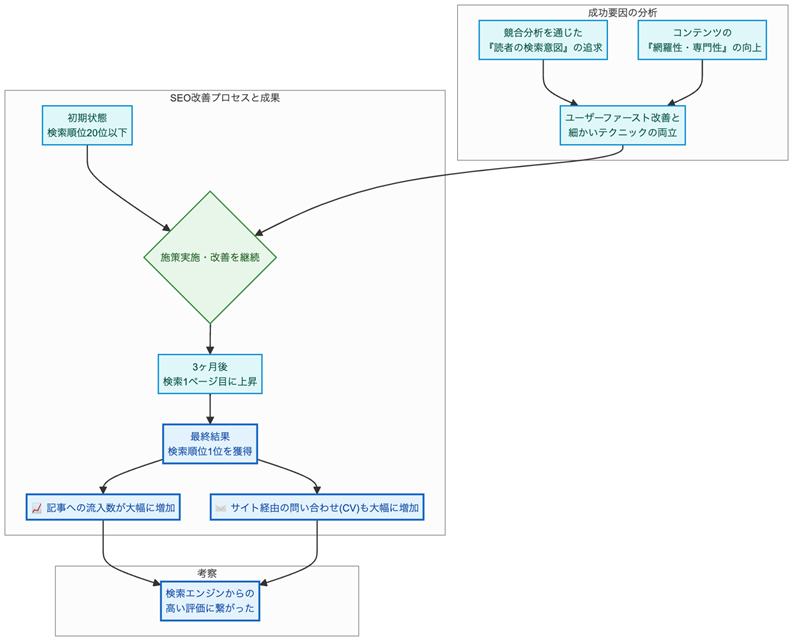

【実践事例】こうして順位は上がった!具体的なSEO改善ストーリー

ここでは、私が広告業界以外で、実際に関わっていたSEOコンテンツで成果を出した事例をご紹介します。

抱えていた課題

その業界は競合が多く、SEOはまさにレッドオーシャン状態でした。 特に、ある検索ボリュームの大きなキーワード(月間2万回検索)で記事を公開していましたが、順位は20位以下と低迷し、アクセスもほとんどない状態でした。

実行した具体的な施策

分析と計画

まず、検索結果の上位10のWebサイトを徹底的に分析し、自社記事に不足している情報を洗い出しました。 ツールも活用し、ユーザーが他にどんな関連キーワードで検索しているかを調査し、記事に盛り込むべきトピックをリストアップしました。

短期施策の実行

クリックされやすいようタイトルを改善し、記事の理解を助けるために独自に作成した図解やイラストを複数挿入しました。

中期施策の実行

分析で洗い出した「ユーザーが本当に知りたい情報」を大幅に追記し、コンテンツの網羅性と専門性を高める大規模なリライトを実施。 さらに、公開後も1年に1〜2回のペースで情報を更新し、鮮度を保ち続けました。

得られた成果と考察

施策実施から3ヶ月後、20位以下だった順位は検索結果1ページ目まで上昇。 その後も改善を重ね、最終的には検索順位1位を獲得しました。結果として、記事への流入数が大幅に増加し、Webサイト経由の問い合わせ(CV)も大幅に増加させることができました。

成功の要因は、単にキーワードを詰め込むのではなく、競合分析を通じて「読者が本当に知りたい情報(検索意図)」を突き詰め、コンテンツの網羅性と専門性を高めた点にあると考えています。細かいテクニックと、ユーザーファーストなコンテンツ改善を両輪で進めたことが、検索エンジンからの高い評価につながったと考察しています。

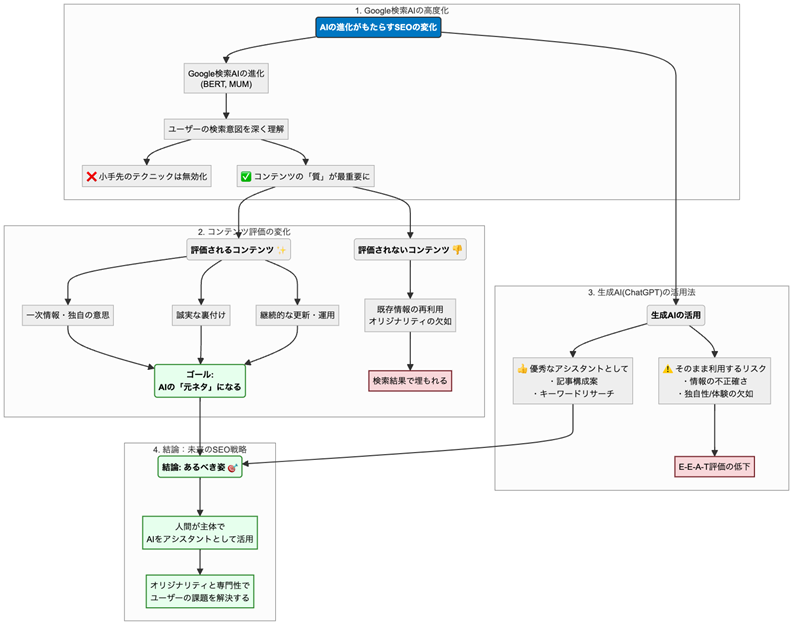

【最新トレンド】AIはSEO対策をどう変えるか?

近年、AIの進化はSEOの世界にも大きな影響を与えています。

Googleの検索エンジン自体にもBERTやMUMといった高度なAIが搭載され、ユーザーの曖昧な検索意図もより深く理解できるようになっています。 これにより、小手先のテクニックは通用しなくなり、コンテンツの「質」がこれまで以上に問われるようになりました。

今後は、企業や個人の意思が反映された一次情報や、誠実な裏付けのあるコンテンツが評価されるようになります。その結果、既存の情報を再利用しただけのオリジナリティのないコンテンツは、検索結果に埋もれていくことになるでしょう。また、世に出した情報のブラッシュアップ、運用が検索エンジンからの長期的な評価につながります。AIの信頼を勝ち取り「元ネタ」とされるコンテンツが選ばれるようになります。

また、ChatGPTのような生成AIを使えば、記事の構成案作成やキーワードリサーチを効率化できます。 しかし、AIが生成したコンテンツをそのまま利用するには注意が必要です。情報の正確性に欠ける場合があるほか、オリジナリティや筆者の「経験・体験」がなければ、E-E-A-Tの観点から評価されにくいからです。

これからのSEOでは、AIをあくまで「優秀なアシスタント」として活用し、最終的には人間がユーザーの課題解決に真摯に向き合い、オリジナリティと専門性のあるコンテンツを作り上げていく姿勢が、これまで以上に重要になります。

参考記事:【SEOの次の一手】 AI検索を勝ち抜く「AIO」5つの戦略

PRESS RELEASE:博報堂アイ・スタジオとHakuhodo DY ONE、 AIフレンドリーなオウンドメディア構築ソリューションを提供開始

最も大切なのは読者のためのコンテンツ作り

ここまでできるだけ簡単にSEO対策についてご説明してきましたが、いかがだったでしょうか?SEO対策は、なぜ対策するのかの意図を理解し、「短期・中期・長期」の視点で計画的に進めることが重要です!

また最も大切なことは、読者にとって価値のある情報を提供し続けることです。SEOコンテンツを制作していたころ、どうやったら検索エンジンに評価してもらえるかばかりに意識が向いてしまっていた時期がありました。しかし、それでは本末転倒であり、読者にとって有益であることこそが最大のSEO対策であると覚えておいてくださいね。

まずは、「短期施策」としてご紹介したタイトルの最適化や内部リンクのチェックから始めてみましょう!

よくあるご質問

Q1. SEO対策の効果は、どれくらいの期間で現れますか?

A1. 対策するキーワードの難易度やサイトの状況にもよりますが、一般的に3ヶ月から半年程度、競合が多い領域では1年近くかかる場合もあります。 SEOは、Webサイトやコンテンツの「信頼」を検索エンジンから獲得していく施策です。すぐに効果が出るものではなく、中長期的な視点で継続的に取り組むことが大事です。

Q2. SEO対策は自社(インハウス)で行うべきですか? 外注すべきですか?

A2. 社内のリソース(SEOの知識・担当者の工数・予算)によって判断するのが最適です。 自社で行う場合、コストを抑えられ、社内にノウハウが蓄積されるメリットがあります。一方、外注する場合は、専門家の知見を借りて最短距離での成果が期待できる点がメリットです。 まずは本記事で紹介した「キーワード選定」や「コンテンツ作成」など、着手しやすい部分から自社で試してみることをおすすめします。

Q3. 記事(コンテンツ)は、どれくらいの頻度で更新・追加すればよいですか?

A3. 「頻度」そのものよりも、「1記事ごとの質」の方が重要です。 毎日低品質な記事を公開するよりも、読者の疑問を完全に解決する質の高い記事を週に1本公開する方が、SEO評価は高くなります。 まずは無理のない範囲で「質の高い記事を作成すること」を最優先にし、慣れてきたら徐々に公開の頻度(例:週に1回、月に2回など)を決めていくことをおすすめします。