DXの定義

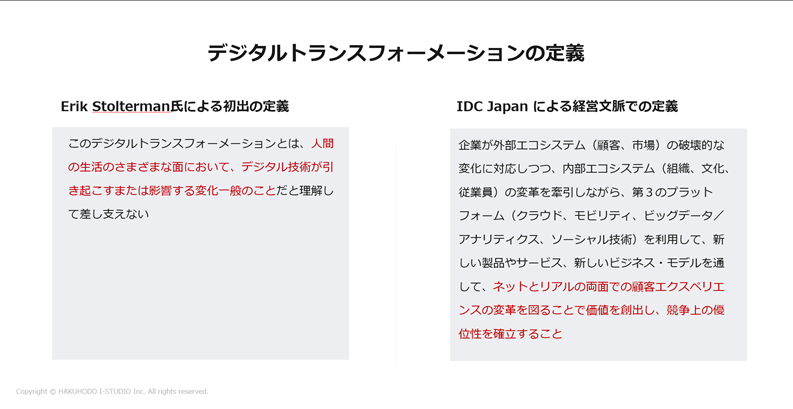

DDXという言葉の初出は、スウェーデンのウメオ大学の Erik Stolterman 氏による2004年の論文「INFORMATION TECHNOLOGY AND THE GOOD LIFE」であると言われています。こちらの論文では、DXのことを以下のように表現しています。

The digital transformation can be understood as the changes that the digital technology causes or influences in all aspects of human life

(直訳:このDXとは、人間の生活のさまざまな面において、デジタル技術が引き起こすまたは影響する変化一般のことだと理解して差し支えない)

Erik Stolterman 氏は情報処理やインタクション・デザインの研究者であるため、昨今の日本で使われている経営的文脈というよりは、社会における変化一般のことを指し示すものでした。そのため今でも、いわゆる経営的文脈で語られる場合は digital business transformation(=DBT)といった具合に、ビジネスという単語をつけて説明する場合も少なくありません。

しかし、日本国内でDXが企業の経営的な文脈で定義され、企業における指針として広く浸透したのは、経済産業省が発行した一連の資料(DX推進ガイドラインなど)によるものが大きいでしょう。

経済産業省は、DXの定義を以下のように定めています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

この定義のポイントは、単なる「IT導入」ではなく、「ビジネスモデル」と「企業文化・風土」という経営の根幹まで変革し、最終的に競争上の優位性を確立することをゴールとしている点です。これは、デジタル技術による業務効率化(デジタイゼーションやデジタライゼーション)のさらに先にある、企業変革の全体像を示しています。

参考記事:DX(デジタルトランスフォーメーション)とIT活用の違いとは

日本におけるDXの現状

2025年現在、日本企業のDXの現状は、「認知から実行へ」のシフトが進む一方で、実行の壁と成果の壁に直面していると言えます。

1. PoC(概念実証)倒れと「再レガシー化」の懸念

多くの企業がDXの重要性を認識し、一部の業務や部門でデジタル技術のPoCに着手しました。しかし、その多くが全社的なビジネス変革には至らず、「PoC倒れ」の状態で停滞している傾向が見られます。

また、懸念されていた「2025年の崖」のタイムリミットを経てもなお、多くの企業でレガシーシステム(老朽化・複雑化・ブラックボックス化したシステム)の課題が残っています。さらに深刻なのは、最新の技術を導入しても、それが組織全体で運用・活用できず、数年後には新たな「再レガシー化」の足かせになりかねないという点です。

参考記事:DX推進の足かせとなるシステムのブラックボックス化・属人化を回避するには

2. リードの質と部門間の連携不足

BtoBマーケティングにおいては、WEBサイトで獲得したリードの「量」よりも「質」、すなわち商談アポイント率や受注率が焦点になっています。マーケティングオートメーション(MA)ツールを導入しても、「メルマガ配信ツール」としてしか活用できていないケースや、マーケティング部門が獲得したリードに対して営業部門が積極的でない、といった部門間の連携不足が、DX推進のボトルネックとして顕在化しています。

参考記事:マーケティングと営業の連携を成功させる3つのポイント!うまくいかない原因と解決策とは

3. 顧客体験(UX)への焦点のシフト

DXの取り組みは、IT部門主導の「システム刷新」から、事業部門やマーケティング部門主導の「顧客体験(CX/UX)の根本的な改善」へと焦点が移っています。データとデジタル技術を駆使して、顧客が自社の製品やサービスと出会い、検討し、問い合わせるまでのプロセス全体を設計し直すことが、競争上の優位性を確立する鍵となっています。

私たちは長年のWEBサイト構築・運用の知見から、この「顧客体験設計」を軸としたDX推進を多くの企業で支援してきました。戦略的なUX設計と、それを実行に移すデジタルマーケティング運用の両輪を回すことが、2025年におけるDX成功の現実的な道筋となります。

参考記事:なぜマーケティングDXは成果が出ないのか?ツール導入だけに頼らない顧客体験(UX)の視点

デジタル技術の進化や一般化によって、どういった業界の破壊的変化が進むのか?

かつて、Webの世界とリアルの世界は別々に考えられ、Online to Offline(O2O)という言葉が一般的でした 。

しかし今や、「Online Merges with Offline(=OMO)」という概念が一般化し、Onlineの世界がOfflineの世界を取り込み、顧客接点全体がオンライン化しつつあります。

この変化は、顧客の購買行動すべてをデータとして捉えることを可能にし、企業の競争優位性の源泉を、製品そのものから「顧客体験(CX/UX)とデータ活用」へとシフトさせました。

具体的には、

モノのデータ化: IoT(Internet of Things)やSaaSの普及により、顧客の「利用状況」や「行動」がリアルタイムでデータとして取得できるようになりました。

顧客接点の統合: 検索からWebサイト訪問、資料請求、メールでのナーチャリング、そして営業担当者との商談に至るまで、全てが一連の体験として設計されることが求められています。

こうした市場の変化を牽引しているのが、GAFAM(Google, Amazon, Facebook/Meta, Apple, Microsoft)を筆頭とするメガテック企業です。彼らは、プラットフォームを独占し、圧倒的なデータ量とAI技術で「顧客体験の標準」を一方的に引き上げています。

いまや、日本のBtoB企業は、WebサイトのUX、コンテンツの質、リード獲得後のナーチャリング体験といった、デジタル上のあらゆる顧客接点において、GAFAMが築いた高いレベルの顧客期待に応えることを迫られています。

「デジタルを活用して、顧客にとってより良い体験を提供できるか」が、競争上の優位性を左右する核心です。DXに成功し、データの取得・活用・顧客体験の改善という必勝のサイクルを回し続ける企業になれるか。それとも、ブラックボックス化したシステムと部門間の連携不足に悩まされ、成果が出ない状態に甘んじるか。多くの企業が、この変革の岐路に立っていると言えるでしょう。

参考記事:やらないと損する!デジタルマーケティング×顧客理解

DXの進め方

DXを「絵に描いた餅」で終わらせず、WEBサイト経由での商談アポイント獲得という成果につなげるためには、以下の3つのフェーズを体系的に進める「型」が必要です。

Step 1. 現状の「型」と「顧客」を整理する(戦略フェーズ)

DXを始める前に、まずは「顧客」と「自社の活動」の現状を明確にしましょう。

顧客の再定義(ペルソナ・CJM): 誰をターゲットにするのか、そのターゲットがどのようなプロセスを経て商談に至るのか、カスタマージャーニーマップ(CJM)を用いて「理想の顧客体験」を再設計します。この際、「顧客を想像で作っていないか?」を厳しくチェックすることが重要です。

参考記事:BtoBマーケの成果に直結するペルソナ設定。作成手順とBtoCとの違いを解説理想の成果の定義(MQL/SQLの再定義): マーケティング部門が追うべきリード(MQL)と、営業部門が追うべきリード(SQL)の定義を、部門間で統一し、明確な品質基準を設けます。この定義があいまいなままでは、リードの質の課題はいつまでも解決しません。

参考記事:マーケティングと営業の連携を成功させる3つのポイント!うまくいかない原因と解決策とは自社の現状分析: 既存のWEBサイトの導線、コンテンツ、フォーム(入力体験)において、顧客体験を阻害しているボトルネックを定量・定性データ(アクセス解析やヒートマップなど)に基づいて特定します。

参考記事:【連載 第1回】はじめの一歩:Googleアナリティクスで、あなたのWebサイトの『今』を見てみませんか?

Step 2. 顧客体験(UX)とプロセスを設計する(設計フェーズ)

戦略が固まったら、それを具体的なWEBサイトの機能や運用プロセスに落とし込みます。

情報設計・導線設計: 理想のCJMに基づき、ターゲットが迷わず、スムーズに商談アポイントのゴール(フォーム、資料請求、ミーティング予約など)に辿り着けるよう、情報構造と導線を設計し直します。

参考記事:WebサイトのCVRを最大化するUI/UX設計とは?リード獲得を成功に導く9つの改善ポイントコンテンツ設計: 顧客の検討フェーズ(情報収集、比較検討、パートナー選定)ごとに必要なコンテンツ(コラム、eBook、事例など)を明確にし、質の高いリードを育成(ナーチャリング)するためのストーリーを構築します。

参考記事:コンテンツマーケティングをより戦略的に実施する6つのポイントツール設計とデータ連携: MAやSFAといったツールを、顧客体験の設計図通りに動かすための「データ連携」の仕組みを構築します。単にツールを導入するのではなく、顧客データが分断しない基盤を作ることが、このフェーズの核心です。

参考記事:マーケティングDXとは?成功に導くデータをフル活用するコツ

Step 3. 組織連携のルールを策定し、実行・改善を回す(実行・運用フェーズ)

DXはツール導入で終わりではなく、組織が一体となって改善を継続できる「体制」こそが重要です。

SLA(Service Level Agreement)の構築: マーケティング部門と営業部門の間で、MQLのフォローアップにかける時間や対応の質に関する具体的な約束事(SLA)を交わします。これにより、営業部門が獲得リードに積極的に取り組むための土壌を整備します。

PDCAサイクルの確立: 導入したMAなどのツールから得られるデータを基に、UX設計の仮説が正しかったか、設定したMQLの定義が適切か、を常に検証し、改善を繰り返す文化を根付かせます。

継続的な伴走: DXの推進は長期にわたるため、外部パートナーであっても、このプロセス全体にわたって、戦略立案からデータ検証、具体的な実装まで一気通貫で伴走できる体制が不可欠です。

成功は「小さな変革」と「連携」から

DX推進の成功は、壮大な計画や高機能なツール導入で決まるのではなく、データに基づき特定したボトルネックを一つずつ解消していく、アジャイルな活動にあります。特にBtoBマーケティングにおいては、戦略(顧客理解)、ツール(データ基盤)、体制(組織連携)が分断せず、一貫して機能することが不可欠です。

まずは、無料ツールでも構いませんので、現状の顧客行動を深く掘り下げて「実行すべき最優先課題」を特定してください。そして、その課題解決に向けた小さな施策で成功を積み重ね、マーケティング部門と営業部門の間に共通言語(MQL/SQLの定義、SLA)を築くこと。この一歩が、DXを「プロジェクト」で終わらせず、「継続的な成果」を生み出すための確実な道筋となります。