チームの始まりは、コロナ禍で吹き飛んだ音楽フェス

満永 隆哉 株式会社HYTEK 代表取締役 Co-CEO|国内外でのパフォーミングアーティスト活動を経て、広告代理店にクリエイティブ職として入社。グローバルブランドのプロモーション・コピーライティング・PRを担当後、その知見でエンタメ・カルチャー・テクノロジー領域を発展させるべく株式会社HYTEKを設立。制作業務を裏方として行う傍ら、America’s Got Talent・アメリカNBA公式戦・TEDxなどのステージに出演し振付や演出も行う。ACC、SXSW、AD fest、The Webby Award、ADAA、文化庁メディア芸術祭など様々な分野で受賞・ノミネート。エンターテインメントの表舞台と裏方と、マスとストリートとの境界を溶かすことを使命とする。

ー このチームの始まりを教えてください。

満永「もともと道堂と僕のふたりが、2020年8月にHYTEKというベンチャーを立ち上げるタイミングで。広告コミュニケーションというよりは、自分達でコンテンツをつくるために会社化したんです。ライブやイベントなどの、エンターテインメントに関わる事業を広げていく時期でした。立ち上げたタイミングが、ちょうどコロナの時期と重なってしまって。3ヶ月位準備していたプロジェクトが次々と吹っ飛んでいきました。

その時に考えていた企画のひとつに、Thermo Selfie(以降サーモセルフィー、サーモ)(*1)がありました。「検温と写真撮影」が組み合わさった、シンプルなアイデアです。これを『どうやって実現しようか?』と話していた時に、以前アイスタさんが作っていた、写真を撮影してカードに印刷できるプロダクト「MY CARD STUDIO」(*2)を知って、声をかけさせてもらったことがきっかけです。」

(*1)Thermo Selfie…検温と共に撮影を行い、写真をフォトカードとしてその場で印刷。正常体温を証明できる顔写真つき入場パスになると同時に、元気にその場を迎えられた思い出に。フェス、美術館、スポーツ観戦など様々な場所で導入されている。

(*2)MY CARD STUDIO…イベント体験により自分の持つ能力を可視化。能力が反映されたオリジナルカードを作ることができる体験キット。既存のイベントに組み合わせて様々な場所で実施できる。

星野 圭祐 博報堂アイ・スタジオ テクニカルディレクター|2017年博報堂アイ・スタジオに入社。サーバサイド領域からアプリ・インタラクション領域の開発、運用、ディレクションやライブ配信等の映像配信、そのほかAI技術や自社サービス系の研究開発まで、幅広い領域での業務に従事。現在では大規模な映像演出やライブ配信をはじめとしたインタラクション領域を中心に担当。

星野「最初は僕らエンジニアに『こういうことできる?』って相談が来たんですよ。もちろん技術的には出来るし、それに、色々な可能性が広がりそうだと思いました。で、吉澤さんにも声をかけて。」

吉澤 康隆 博報堂アイ・スタジオ プロデューサー|2009年博報堂アイ・スタジオへ入社。デジタル領域を得意とするプロデューサーとして、オンラインからオフラインまで一貫したプロジェクトを手掛ける。2016年からは上海に駐在。デジタル先進国へと急速に進化する中国において、上海DACにてデジタルメディア領域の経験を経たのち、上海博報堂でプロモーション全体を統合するデジタルアクティベーションプランニングに携わる。現在は日本に戻り、クライアントのDX推進を目的としたビジネス開発やサービス系アプリ開発などのプロジェクトプロデュースを行う。

(写真左)吉村 岳史 博報堂アイ・スタジオ ディレクター|2019年博報堂アイ・スタジオへ入社。Webやアプリなどの従来のデジタル制作に加え、XRやインタラクティブ領域も含めたプロデュース・ディレクションを得意とし、ナショナルクライアントを中心にプロジェクトを牽引。第4回「ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION」ファイナリスト。

(写真右)猪塚 美帆 博報堂アイ・スタジオ テクニカルディレクター|2019年入社後、イベント施策の体験システムやハードウェア連携のアプリケーション、XR領域の開発などに従事。日本VR学会認定 Virtual Reality Specialist。

吉澤「そんで、最初の顔合わせで、いきなり共同開発って形でやりませんか?って言っちゃってました。」

猪塚「そうでしたね。凄く私たちと相性がいいなと、一緒のチームで動けたら楽しそうって思いました。」

満永「僕らHYTEKって、世界に認知されていない「ハイテク」な技術を、クリエイティブとPRの力で「言語の壁を超えた」コンテンツに昇華する、エンターテインメントレーベルを目指していて。だからこそ、アイスタさんとも相性が良いのかなと思います。」

ー 開発が始まって、発表に至るまでの経緯はどのようなものでしたか?

満永「この検温のアイデアは、いいものになるぞ!と、開発に着手したものの…コロナの影響で夏のイベントがどんどん無くなってしまいました。最初にサーモを置くはずだった音楽フェスも、本番3日前に中止になってしまって。このままだと実証実験が出来ない!ってときに、吉澤さんがプロトタイプの設置場所を探しに動いてくれました。」

道堂 本丸 株式会社HYTEK 代表取締役 Co-CEO|大学時代からウェアラブルコンピューティングを活用したダンスパフォーマンスシステムの開発に関わり、テクノロジーを用いた表現手法に興味を持ち、2015年に広告代理店に入社。研究開発部門でマーケティングツールの開発やデータ分析に従事する傍ら、XRなどの新しいテクノロジー表現の研究開発などに携わる。車メーカーのパビリオンにてテクノロジーを用いたコンテンツ開発を行い、テックエンタメ領域での活動を深めるために、2020年にHYTEKを設立。大学やベンチャー企業の持つテクノロジーとエンターテインメントを結び付けた事業創造を目指す。2016から2019年まで4年連続でミラノサローネ出展など社外活動も行う。

道堂「フェスが無くなった翌日でしたかね?」

吉澤「そうそう、そうでしたね(笑)」

満永「吉澤さんが、有楽町 micro FOOD & IDEA MARKET(*3)さんへ直接交渉してくれました。お披露目予定だったフェスの中止連絡が来てすぐに。」

(*3)2021年9月10日(金)〜9月13日(月)、サーモセルフィーのプロトタイプを有楽町 micro FOOD & IDEA MARKETに設置し、実証実験を行った。

吉澤「たくさんの人に使って欲しいと思ったし、素敵なプロダクトに仕上がったので。設置させていただける場所を、必死に探しました。」

満永「その後、海外を含むいろんな場所で使ってもらえることになって。あの出来事は、印象的でしたね。」

「内に秘めた声を思いっきり出す」それは、何よりの価値だった

ー 検温装置のサーモセルフィーのアイデアは、いつから構想していましたか?

満永「元々、イベント好きで。アクティベーションの仕事をしていたし、パフォーマーとしてイベントに関わってたんです。

例えばFUJI ROCKとか、イベントの入口って…テンションが上がって、絶対に写真を撮りたくなる場所で。でも当時、コロナ禍のイベントの入口ってつまらなくてね。

イベント会場に入る時、まるで動物が輸送されたみたいに、マスクして真顔で並んで。顔が映る検温モニターを見た時に『あんなに真顔で映るサイネージってないよな』と感じてました。1番エンターテインメントが足りてないよなって。

一方で、オンラインライブ。こっちはこっちで、チケットの半券を持って帰るとか、腕のパスを切らずに持って帰るとか、物理的なものが全然ないですよね。アナログなモノが好きだったので、それも気になっていて。そういう体験に対して、モヤモヤ〜っと思っていたこともきっかけだと思います。」

ー 検温するサーモセルフィーのアイデアが、エールセルフィーに発展したきっかけは?

猪塚「サーモセルフィーを開発した後も、みんなで集まってブレストとか、アイデアソンをしてました。そんな中、コロナが収束してきて、だんだんリアルイベントが増えてきたときに、Yell Selfie (以降エールセルフィー、エール)のコアとなるアイデアが出てきました。」

吉村「ですね!世の中的に脱コロナのムーブメントが本格的になってきた時期に、いまの僕らは"声を出す”ことを忘れがちなんじゃないか、という話になって。

最初、声を出す=叫ぶ、という発想から<シャウトセルフィー>って名称になりかけましたけど… 「叫ぶ」だと相手に投げっぱなしというか、誰に投げかけてるのかも不透明なかんじだなって話していて。

いろんな場所で、声を出して想いを届けることが失われてしまった…。そこが体験のコアとして大切なんじゃないかって。そこから応援する意味の“エール”を頭につけた「Yell Selfie (エールセルフィー)」(*4)の方針が定まってきました。Slackのチャンネル名も、ネーミングが決まるまではずっとシャウトセルフィーでしたしね。」

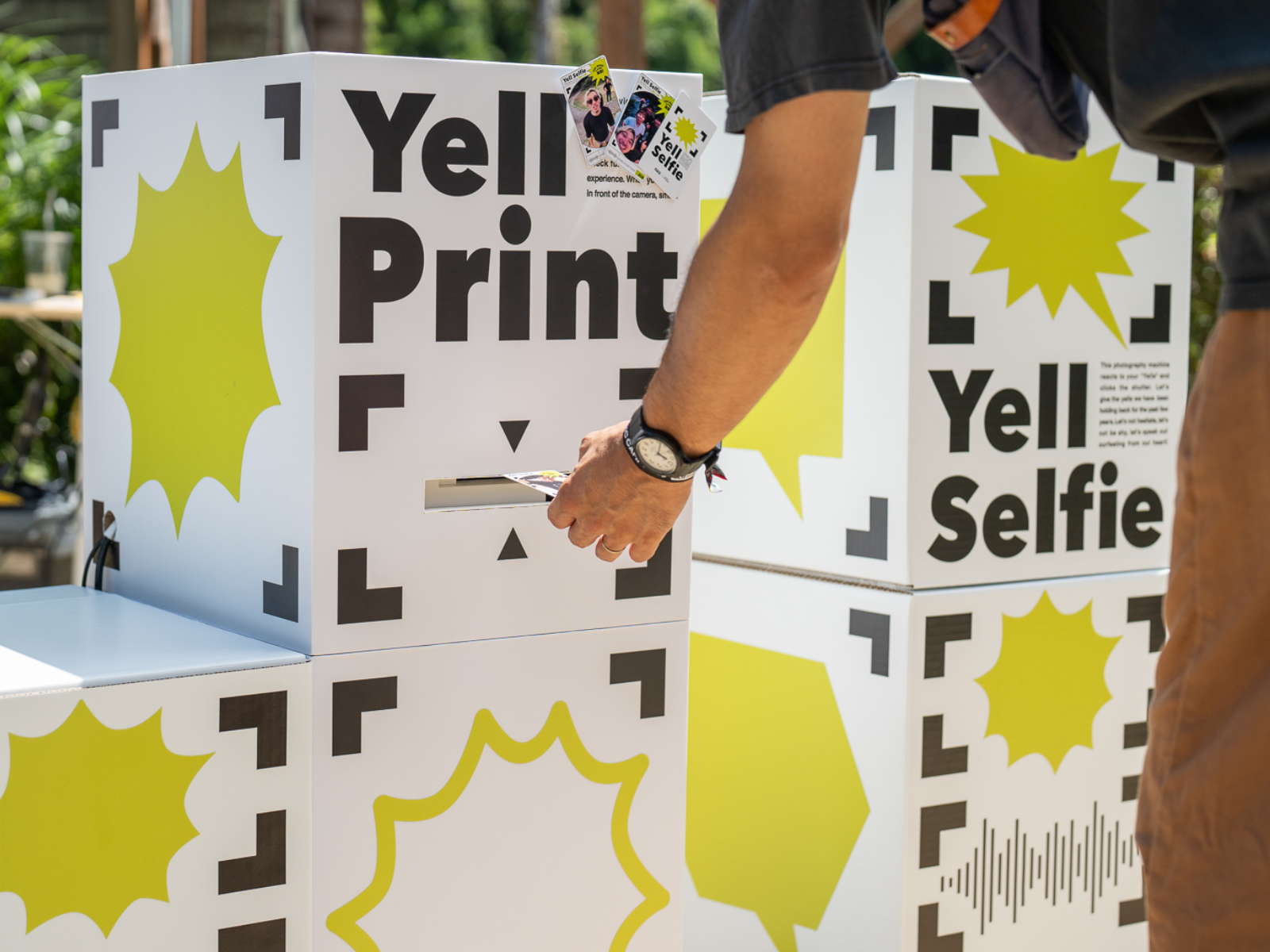

(*4)Yell Selfie…来場者のエールを可視化し、その様子を思い出に残す新体験装置。「せーの!」の掛け声でキーワードをメガホンに向かって大きな声で叫ぶと、その声援がカメラのシャッターの合図に。声援の最大音量の瞬間を切り取ったカードがプリントされ、思い出の品として持ち帰ることができる。声援と笑顔が重なり、イベント全体に一体感をもたらす拡声装置となることを目指している。

満永「じつはこのエールのアイデアって…、最初ちょっとフワっとしていたんです。

検温のサーモの時は、マイナスな出来事をプラスにするアイデアだったと思うんですけど、このエールはアイデアのエッジを立たせないと…企画的にブレるよね。って打ち合わせの度に俺が議論をぶり返してました。

シャウトっていうとX(旧Twitter)の叫びとか、別のネガティブな叫びが想起されて、本当に伝えたい叫びではないのでは?とか。

ハートフルにポジティブに届ける場合って『誰かを応援する』ことがベースになっているんじゃないか?とか。この辺りの話は、2〜3周くらいしたよね。

…あれ、そういえばメンバーの誰かの実体験でしたよね。当時のアーティストライブって、声が出せないから拍手の量が増えて、それを前提とした“拍手ライブ”になっちゃってない?って。

これまで、“ノってるかーい?”“いえーい!”だったのが、“ノってるかーい?”“パチパチパチ…拍手!”に変わってきたよね、って感覚を、みんなが共感してくれたんだよね。」

星野「そうそう、そうでしたね。」

吉澤「イベントの声出し応援ができない時って、なにが辛かったんだろう。ってとこにも着目しましたよね。イベントが徐々に解禁になって、場に行けることは嬉しいけど、スポーツとか、アーティストを応援するために行っているのに、声が出せないって…。

応援したい気持ちを内に秘めながら参加していることって、実はストレスだったんじゃないかなとか。声を思いっきり出す、出していい!ってきっかけになることが、エールの役目なのかなって。」

メガホン、イケボ、サイネージ…こだわりが積み上げた確信

ー 全体のビジュアルやデザインについて、イメージしたものはありますか?

満永「元々のサーモのアイデンティティを活かすことは前提に。これからもHYTEKとアイスタさんでこういう新しい、社会文脈にあわせたものづくりをやりたいから…一貫したものにしたくて。デザインの方向が、特定のジャンルに寄りすぎないように意識しました。

サーモも、エールも、どの国籍の人が作っているかわからないようなデザインを狙って。ヨーロッパ人がデザインしているのか、日本人なのか。世界中、どこにでも持っていけそうなラインを目指しました。

エールはサーモよりも元気でヴィヴィッドなものをイメージしました。筐体自体を可変的なものにしたかったし、段ボール素材がチープに見えないようにもしたかった。

僕が好きなスニーカー、Nikeのエアマックスをモディファイしたかんじですね。製品タグがついてたり、コンテナで届けるかんじも取り入れて。全体は、シューズの展示会みたいな精度を目指しました。

このデザインって…なんとなく、北米っぽくないですか?美術館にも、スポーツにも馴染む、ニュートラルなバランス感になったんじゃないかなと。」

道堂「サイズ感も意識しています。実は、サーモは筐体がデカすぎて運ぶのが大変だったんですよ。輸送する度に、運送会社を呼ぶからコストもかかる。だから、次につくるプロダクトは、絶対に宅急便で送れるものにしよう。というのが、僕と吉澤さん共通の思いで、教訓になってて。」

吉澤「サーモもバージョン2.0からコンパクトに持ち運びしやすくアップデートしましたが、当初と今とでは、導入や運営のハードルがグッと下がりましたよね。この教訓はサービスを考える上で大きな気づきでした。」

ー エールセルフィーの魅力は、どこにあると思いますか?

猪塚「コアアイデアでもある『叫んでいる瞬間の写真が撮れること』が1番の魅力だと思います。

開発段階でも、どういうふうに撮ればいい絵が撮れるだろう、って考えて、カメラのレンズや画角をたくさん試しました。

正面で撮るよりも、ユーザーにカメラを見上げてもらった方が、表情が良くなる。特に口の形がいい写真になっていて。思いがけない写真を撮れるのが面白いです。」

吉村「そうでしたね!振り返ってみると…1番最初にデザイナーの前澤さんやハリムさんと筐体について話し始めていた時に、このサイズちょっと小さくないか?と気になり始めて…。

その後、HYTEKのおふたりに「ちょっと、このままだとちっちゃいかも」って写真を送って相談したり。試しに上のメガホンの高さをあげてみたら、ああ、こっちの方がユーザーが見上げてていいですね。角度をこうした方がいいですね、といった感じで検証を進めて。

叫ぶ体験の気持ちよさにこだわって、何度も何度も筐体の高さや位置などの調節を繰り返したから…そこは思い入れがあるし『どういうふうに叫ばせるか』は重要な要素だったかもしれません。」

吉澤「あれさ、やってみて初めて分かったんだけど…叫んだときに、上を向いた方が気持ちよかったんだよね。こっちに叫ぶ方が気持ちいい。

正面だとこうはいかないけど、上だと自然と手があがってさ。ちょっと遠くの場所で吉村くんが検証やってて『あれ?今、手ェあげてんじゃん!』って気づいて。」

吉村「そうそうそう!そうでしたね」

満永「いやーアフォーダンス(*5)っすね!企画書でそれ、表せないよなぁ」

(*5)アフォーダンス…「与える、提供する」を意味する英単語「afford」が由来の造語。環境のさまざまな要素が人間、動物に影響を与え、感情や動作が生まれること。人を、特定の行為へ誘導するためのヒントを示すものとする考え方。

吉澤「開発してる途中で、声を出すときの母音の話もしてましたよね。叫んでもらう言葉を、何にするかって大事で。”さいこぉ〜!”って叫んでもらうときの最後の言葉で、仕上がる写真の表情が変わるんだよねって。」

満永「発音する口の形ありきのコピーライティングって、ヤバいですよね。これまでにない発想で考えてきたかも。エールセルフィーで撮れる写真って、叫んでいるから…なんとなくブサイクというか、そんな感覚もあって。

でも、その意外性があるから、出てきたカードの反応が自然と笑顔になってて。実際、ユーザーが笑いながら、手にしてくれた。最終的には…たまたまかもしれないけど、期待と違う写真が出てくるからこそ、撮った瞬間爆笑している人たちを見ることができて嬉しかったです。

ほかにも、普通に考えたら…写真って撮り直しができた方がいいと思うんですけど、そこは仕様の判断として許さなかった。叫んだ瞬間、プリントされてしまうこと。そういう判断の積み重ねが大事だったと思っています。」

猪塚「もう1つの大きな魅力は、参加者のエールを集めたサイネージです。列に並んで体験を待つ人は、サイネージを見て『なんだろう?』って思えたり...イベントの主催やアーティストなど、エールを受け取る側にとっては『こんなに沢山の人からエールが届いた』ってことを実感できる。」

吉澤「エールセルフィー自体を『拡声器』のようにしたくて。一人ひとりの応援の声を集めることでイベント全体に貢献できるんじゃないか、という意図があって。それを表現してもらったんだよね。」

猪塚「そうですね、集まったみんなのエール(声援)を『Totall Yell』として可視化しています。みんなが叫んだ声の音量を合計値で出したり、一人ひとりが叫んでいる映像を一緒に再生したり。」

満永「エールは、サーモと似ているようで似てないんですよ。サーモは自分でカードを持って帰ればいい体験。だから、エールにおけるサイネージの役割の整理をしてくれたエンジニアの皆さんには、ホントありがとうございましたってかんじでした。」

猪塚「他にも、使い方を説明する音声ガイドも丁寧に設計しました。ユーザーに声を出してもらうってハードルが高いんです。音声ガイド収録前に、社内デモをやる時も吉村くんが体験者の横に立ってくれて。彼らを声で盛り上げたりして。

声を出しても恥ずかしくない雰囲気をつくると良さそうだぞ。ということが、何度も検証を重ねて分かってきました。」

吉村「体験する人の側に立って、オーケェー!とか、いえーい!とか言ってました(笑)」

満永「声の案内が必要だ、って認識は、メンバーみんなにありましたよね。すべてのガイドを音声で、ナレーションでやろう。になってからは全て声に委ねよう。って。

そう決断してから、うちのスタジオにイケボなDJをお呼びして収録しました。毎週金曜朝にラジオをやっている、Fm yokohamaの素晴らしいDJ ZiNEZ(ジンジ)さんのおかげなんです。あれ、深夜のテンション感なんですけど、本当よかったよなぁ。彼の声が入ることで、よりいいものになったと思います。」

ー 振り返って、苦労したところはどこでしたか?

吉村「そうですね…メガホンの設計が大変でしたね。もう一生…メガホンをつくることないんじゃないかな。

最初は、パワポで実寸比率の大きさをつくって試作していましたが、協力会社さん無しでは成立しなかった。川島印刷の工藤さん、3Dプリンターでフィギア製造などを手がけているアレグロの佐藤さん。このおふたりがすごく親身に、良くしていただいたことはかなり救いでした。

電話で『あのぉ、ちょっと、3週間後くらいなんですけど、いけますか?』って相談したのが始まりで。お盆休みが迫ったにもかかわらず、おふたりが本当にいい方で。悩んだり困ったことがあったら、すぐ会社にきてくれるんですよ。僕、ほんとに感動して。」

満永「モノが搬入された時、オフィスで沸き立ちましたよね。サーモは究極のDIYだったんですけど、エールはDIYじゃできなかった。」

星野「そうですねー。サーモの時は、豊洲のビバホームに行って、いっぱい試作してましたもん。」

満永「ホームセンターの買い出しから、プロダクトつくってテキサスの出展まで至ったチームなかなか無いと思いますよ。こんな速さで。

エールはサーモで大変だったところを解消するための形を模索しましたよね。途中、筐体を分裂させる判断をするとき、たぶんとんでもないご負担が…。実際、筐体分裂はやってみてどうだったんですか?」

猪塚「あ…最初に考えていた案は、筐体に全部がくっついている案だったから。正直、『そういうパターンくるか』とは思ったけど、大変だったとか、そんなに心配はなかったです。」

満永「意外とそうだったんですか。よかった。」

ー 前編はチームのはじまりから、開発にまつわるエピソードをご紹介しました。後編では、実際にユーザーに使ってもらうまでのプロセスや、今後の展開について掘り下げます。